1979年张闻天追悼会,遗孀刘英出于各方面考虑,提出由邓小平主持、陈云致悼词的方案。陈云得知后,表示由邓小平来致悼词更合适,陈云为何这么说?

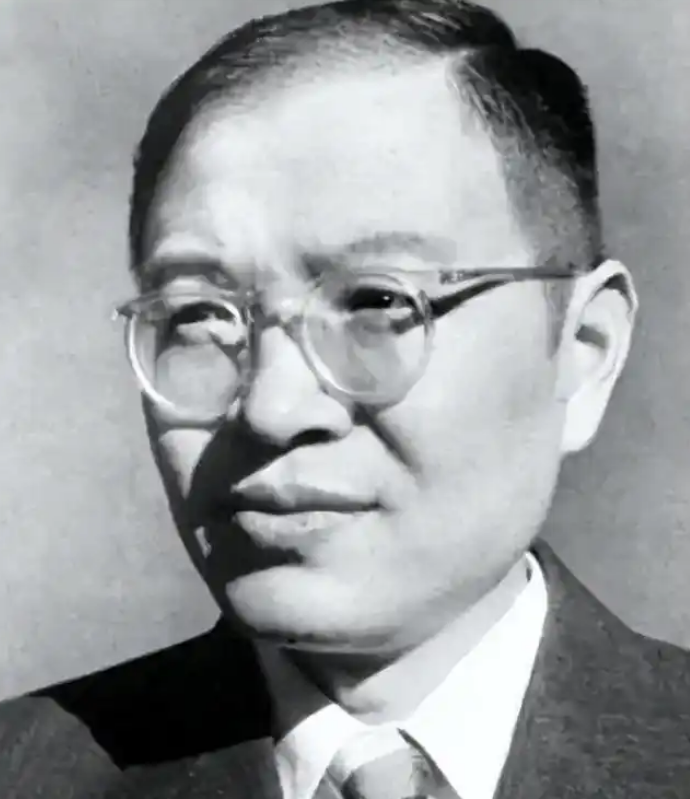

张闻天,出生于江苏南汇一户富裕农家,青年时期受《新青年》等刊物启发,投身革命。五四运动期间,他积极传播《共产党宣言》的核心理念,成为早期传播马克思主义的先锋。

1920至1923年间,张闻天前往日美两国求学和工作,1925年正式成为中国共产党的一员,随后前往莫斯科深造,期间担任助教、翻译及共产国际报道员,深入研习马克思主义理论,造诣颇深。

1931年,张闻天学成归国,担任中共中央宣传部部长及临时中央政治局常委。在长征的艰难岁月里,通过批判“左”倾军事路线并力挺毛泽东的正确主张,为会议的圆满召开及党军事策略的转变立下汗马功劳。

会后,张闻天成为党中央的总负责人,着手纠正“左”倾错误,引领革命走出困境,遵义会议也因此成为党的历史上一大转折点,毛主席的领导地位得以确立,其中张闻天的贡献是不可磨灭的。

转战延安时期,张闻天主抓党的理论宣传与干部教育工作,积极推动全民抗战,通过一系列演讲与教学活动,有效提升干部与青年的思想觉悟,兼任延安马列学院院长,为党培养大量优秀人才,强调理论与实践相结合的重要性,鼓励学员深入基层调研,以增强解决实际问题的能力。

抗战胜利后,张闻天为东北根据地的建设倾注大量心血,深入基层,通过调研提出多项经济建设与文化建设的方案,有力地推动东北地区的全面发展。

1950年代后,张闻天转入外交领域,先后担任中国驻苏联大使及外交部常务副部长等职务,在国际舞台上,秉持独立自主的和平外交政策,积极参与重大外交活动,为推动中国与各国的友好关系发展及提升中国国际地位做出重要贡献。

20世纪五六十年代的特殊时期,张闻天虽受不公与误解,却坚守信仰,未曾动摇。1976年,他病体沉重,心疾频发,几度徘徊生死边缘。

至4月,病情急转直下,张闻天预感大限将至,向爱妻刘英倾诉心声:“我恐时日无多,憾事唯有一桩,便是多年未能再为党效力。”言罢,他继而庄重托付:“我离世后,你将我的薪资与积蓄,悉数交于党,作为我最后的党费。”

1976年7月1日,正值党的华诞,这位拥有51年党龄的老战士,悄然告别人世,享年76岁。刘英得知噩耗,悲痛至极,泪如雨下,甚至一度昏厥,直到1979年,中央决定为张闻天举办追悼会。

彼时,中央领导向在杭州的陈云发出询问,关切他是否愿出席张闻天的追悼会,陈云坚定回应,表示务必待其归来后方能举行。

陈云与张闻天,两位来自上海的杰出人物,因志同道合而结缘,他们的对话总是那么投机,关系更是亲如兄弟。陈云对乒乓球的热爱,也拉近与张闻天、潘汉年等同志的距离,在中共苏区的那些日子,晚餐后的乒乓球时光成他们共同的回忆。

随着东北的解放,陈云对张闻天在经济领域的深刻见解给予高度认可,让他担任东北财经委员会副主任,两人携手并进,共同为东北的经济恢复与发展贡献力量。

新中国成立后,陈云引领中国经济由初建到壮大,张闻天则凭借实战经验,为经济建设贡献智慧,成为不可或缺的智囊,他们并肩作战,秉持独立自主、自强不息的精神,引领全国人民在经济建设的征途中披荆斩棘。这一时期,中国经济实现质的飞跃,社会面貌焕然一新。

刘英后来深情地回忆道,陈云与张闻天之间的友谊是那样的真挚,他们在工作中相互支持,都坚持按经济规律办事,共同推动东北财经工作的顺利开展,即使后来张闻天被派往苏联,陈云在访问苏联时也不忘前去探望。

当讨论追悼会事宜时,刘英出于对丈夫与陈云深厚友情的考虑,提出由邓小平主持、陈云致悼词的方案。陈云谦逊地表示,应由邓小平来致悼词,以提升追悼会的规格。

最终,邓小平欣然接受,于1979年8月25日在人民大会堂主持张闻天的追悼会,亲自致悼词,高度评价张闻天的一生,赞其为“革命的一生,是忠于党、忠于人民的一生”。