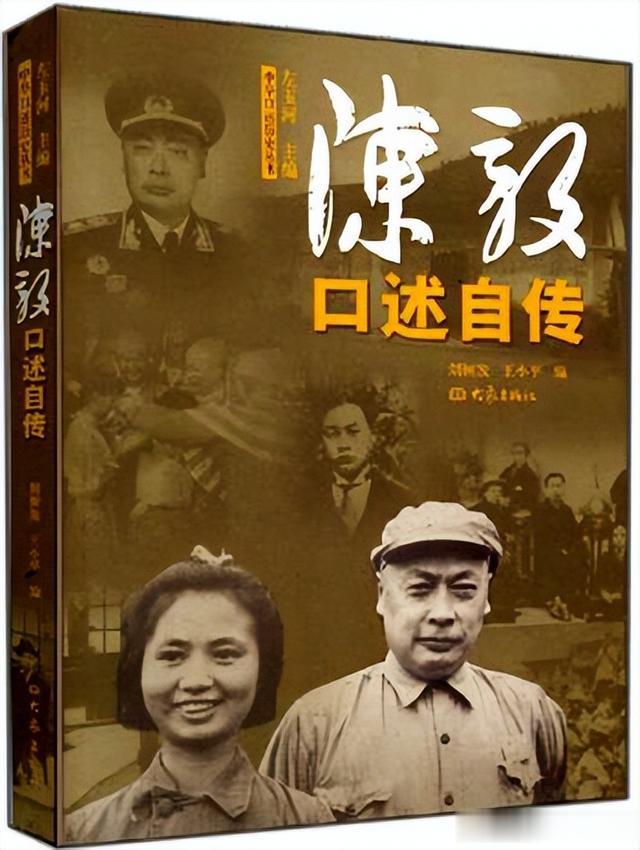

陈毅

陈毅(1901-1972),别名陈世俊,四川省乐至县人,享年71岁。

1916年考入成都甲种工业学校,1919年赴法国勤工俭学。

1921年因参加中国留法学生的爱国活动,被中法政府联合派人押解回国。

1922年考入北京中法大学并加入中国社会主义青年团,同年转为中国共产党党员。后任重庆《新蜀报》编辑,国民政府武汉中央军事政治学校(黄埔军校分校)中共委员会书记。

1927年任国民革命军第11军第25师第73团党代表(团长黄浩声),参加了“南昌起义”。

青年时期的陈毅

1928年1月,他和朱德组织领导“湘南暴动”后率部队上井冈山与毛泽东会师。

历任中国工农革命军第1师党代表(师长朱德【元帅】)、第4军政治部主任(党代表毛泽东,军长朱德)兼第12师师长(党代表邓宗海【烈士】),中国工农红军第4军政治部主任,中共红4军前委委员、代书记,红4军军委书记(军长朱德),中央苏区中国工农革命委员会委员(主席毛泽东),红4军政治部主任兼第1纵队党代表(纵队长林彪【元帅】),中共赣西南特委书记,赣西南红6军政委(军长黄公略【烈士】),赣南红22军军长(政委邱达三【烈士】),红1军团第3军政委(军长黄公略),江西军区总指挥兼政委、军区司令员(政委李富春),中华苏维埃第一、二届临时中央政府执委兼政府办事处主任、军委委员(1936-);参加了井冈山革命根据地的创建和中央苏区历次反“围剿”作战。

陈毅元帅纪念丛书

1934年10月,中央红军主力长征后他留在江西苏区。任军委中央苏区分会委员(主席项英【烈士】)、中央军区驻粤赣边领导机关负责人;参与组织领导了南方三年游击战争。

全国抗战时期,先后任新四军第1支队司令员(政委缺编),新四军江南指挥部指挥(政委缺编)、苏北指挥部指挥兼政委,华中新四军八路军总指挥部代总指挥(总指挥叶挺,政委胡服),中央军委新四军分委会副书记(书记项英),新四军代军长(政委胡服)兼抗日军政大学第五分校校长、“抗大”华中总分校校长。

陈毅、张茜夫妇在苏北

抗战胜利后,相继任新四军军长兼山东军区司令员、山东野战军司令员(野战军政委黎玉),华东军区司令员,华东野战军司令员兼政委,中共中央中原局第二书记、中原军区和中原野战军副司令员(司令员刘伯承)。

1948年11月,任中共“淮海战役”总前委委员,参与组织指挥60万解放军进行淮海战役。经过65天的艰苦奋战,全歼国民党精锐部队22个军、56个师共55万5千人。

1949年2月任解放军第三野战军司令员兼政委,5月兼任上海市市长。

陈毅元帅书法手迹

新中国成立后,历任第三野战军暨华东军区司令员,上海市市长(1949-1958),中央人民政府人民革命军事委员会委员(1949-1954),中共上海市委第一书记(1950-1954),国务院副总理(1954-1972),中央军委副主席(1954-1972)。

1958年至1972年,任国务院副总理兼外交部部长。

曾兼任国务院外事办公室主任、北京外交学院院长、中国人民外交学会名誉会长。

是中共第七、八、九届中央委员,第八届中央政治局委员。

曾当选第一、二、三届国防委员会副主席,第二届全国政协常委,第三、四届全国政协副主席。

1955年被授予中华人民共和国元帅军衔,荣获了三枚一级勋章。

现出版有《陈毅军事文选》、《陈毅诗词选集》和《陈毅诗稿》等。

陈毅、张茜夫妇

夫人:张茜(1922-1974),原名张掌珠,湖北省武汉市人。

1937年考入武昌湖北省立女子师范,1938年参加新四军,1940年加入中国共产党。曾任上海新文艺出版社编辑,北京人民文学出版社编辑。

陈毅夫妇与子女

注:

黄浩生(1900-1968),湖北省安陆市人,1955年因“潘汉年案”蒙冤入狱。

李富春(1900-1975),湖南省长沙市人,后任国务院副总理。

黎玉(1906-1986),山西省原平市人,后任国家农业机械部副部长。