在1941年,著名现代诗人艾青离开重庆来到延安,期间与毛主席建立了深刻的联系。艾青因其诗歌在文学界受到赞誉,还因直接参与了当时的政治文化交流而备受瞩目。他的作品中尤以对毛主席的称赞为人津津乐道,特别是那首《毛泽东》。艾青在延安的生活和创作究竟有哪些鲜为人知的故事呢?下面小史就带大家一起了解一下。

1910年艾青生于的浙江金华,艾青的童年在贫苦的大堰河家中度过。虽然生活艰苦,但在那里,艾青感受到了人间的温暖和关爱,这段经历后来成为他文学创作的重要源泉。五岁时艾青被迫返回蒋家,此后与生父母的关系始终紧张。在一次受到父亲惩罚后,他甚至在墙上留下“父贼打我”的字样,显露出叛逆的情绪。

更加剧了父子关系的是艾青后来发现的一个惊人秘密:为了给他提供足够的奶水,大堰河曾被迫牺牲自己的女儿。这个事实让艾青无法原谅父母,他认为他们是间接的凶手。

尽管艾青的父亲在晚年希望他回家接管家业,但艾青坚决拒绝,他在一首长诗中严厉批评了父亲的地主身份,显示了他与家族彻底决裂的决心。艾青的母亲楼仙筹,尽管曾偷偷给他送钱以备不时之需,但艾青对她的感情也极为冷漠,甚至在她去世时未能现身。

艾青

成年后的艾青前往国外深造,受到了法国浪漫主义文学的深刻影响。到了1932年,艾青满载成果归国,回到一个国家正在经历巨变的中国。归国后的艾青,已非四年前那个家境贫困、思想局限的青年。他加入了上海的美术家联盟,积极参与多种文艺活动,开始在艺术道路上试图发光发热。遗憾的是由于时局动荡,艾青不久后被当局逮捕。

在狱中,艾青没有沉沦于绝望,反而利用这段时间创作了大量诗歌,包括他的成名作《大堰河——我的保姆》。这首诗以“艾青”这一笔名首次发表,此后这个名字伴随他一生。他也将孩子们的姓氏改为“艾”,彻底与自己的出生家庭划清界限,尽管这一决定对他的父母造成了巨大的心理冲击。

艾青的这一决断源于深厚的个人和时代背景。他曾公开表示,因不愿与蒋介石同姓感到羞耻,而选择“艾”为新姓,这既是个人选择,也是对时代的回应。但更深层的原因,是他对自己亲生父母的不满和反感。他曾在作品中描述自己既是地主的儿子,也是大堰河养育的孩子,显示出他对那段抚养经历的重视。

艾青故居

艾青的父亲蒋忠樽,是当地有名的文化人,热衷进步思想,是首批剪去辫子并订阅《申报》的新式知识分子。尽管如此蒋忠樽也未能完全摆脱当时的封建束缚,艾青出生时遭遇难产,被认为是不祥之兆,因此被送到农家以期“渡劫”。这种做法深深影响了艾青对父母的看法。

出狱后的1935年,艾青陆续发表了《北风》、《火把》和《黎明的通知》等诗集。他的作品表现出对祖国和人民深沉的热爱,特别是《欢呼集》和《光的赞歌》等,使他在文坛上声名鹊起,逐渐确立了其诗人的地位。在个人生活方面,艾青也迎来了成家的时机。

由于不久前出狱,艾青收到了母亲的消息,得知她已为他安排了一位未来的伴侣。这位女子是他的表妹张竹茹,两人年轻时曾相识。面对这场母亲安排的婚姻,艾青并未感到排斥,因为他当时心中并无他人,而张竹茹的温婉和体贴恰好符合他对伴侣的期望。

艾青笔迹

于是两人不久后步入婚姻的殿堂,婚后生活平稳和谐,彼此之间尊重与理解,很少有争执。不久张竹茹便怀孕生子,为艾青带来了一位极为可爱的女儿。艾青对这个新生命充满了无限的爱护与关怀,他与妻子及女儿的生活渐入佳境,家庭和乐融融。

在1936年,艾青担任常州武进女子师范的教师,那里他遇到了令他心动的学生张月琴(后更名为韦嫈)。艾青对她一见钟情,但当夏季假期结束后,学校通知他,由于不明原因他已被解职。

失业后的艾青迁居上海,并曾寄出两封信给张月琴,表达他深深的怀念与情愫。然而张月琴当时年仅15岁,天真未经世事,她的父亲得知后,担忧女儿遭受困扰,果断切断了她与艾青的一切联系。

1939年6月,意外的重逢让艾青看到了挽回爱情的希望。在一次湖边散步中,张月琴透露她姐姐建议她去贵阳考大学。艾青闻言内心波涛汹涌,他突然跪下,情感爆发:“我已经爱上你了,从我在武进女师的日子起!”他情不自禁地吻了吻她的手,恳求不让她离开:“我无法承受失去你的痛苦!”

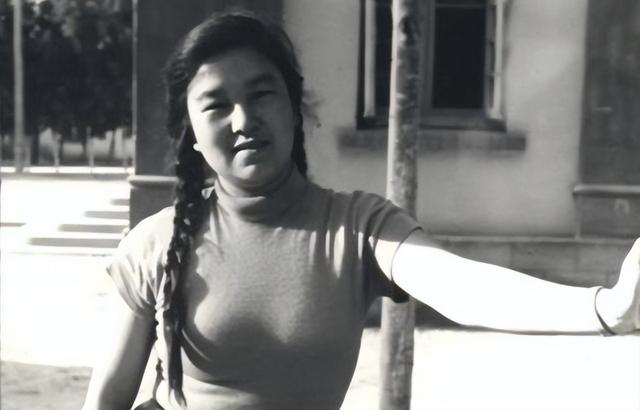

青年时的艾青

他的激情和绝望之举触动了张月琴,她最终决定放弃大学,选择留下。这段情感纠葛让人想到《初恋这件小事》里的话:“真正的爱,值得全力以赴。”然而艾青的生活并非单纯的爱情故事。他已与张竹茹结婚,且她怀有身孕。当张竹茹知道艾青想和她离婚后,她决定生下孩子后自行离开,从而让位给韦嫈。

艾青和张月琴的结合于1939年6月20日正式得到了社会的承认,尽管艾青29岁,张月琴仅18岁。但1941年初,随着皖南事变和重庆紧张局势,艾青决定离开,而怀孕八个月的张月琴坚决表示要跟随他,即使孩子可能在路上出生。

最终他们一同前往延安,重逢在那里。在延安期间,艾青一次从鲁艺文学院的美术工厂带回了一块胶泥,打算为张月琴塑造一个浮雕头像。艾青用其艺术家的手捏塑出了张月琴美丽的侧面,特别是她的眼睛和倔强的嘴唇。这件作品经过精心的炭火烘烤与打磨,完美无缺。

艾青与张月琴

他们珍藏这个代表他们爱情的艺术品,视为他们关系的象征。但随着时间推移和生活的变迁,这段婚姻最终还是出现了无法修复的裂痕。到了1950年,艾青提出离婚,尽管最初张月琴拒绝,但在1955年,艾青与张月琴的婚姻关系因不断的争执和理念差异终结于法院判决。艾青的频繁出差和缺乏对家庭的承担使张月琴感到被忽视,从而决定与艾青正式分道扬镳。

同年艾青在中国作家协会的一个活动中遇到了高瑛,这位年轻的女子已婚且育有一子。尽管高瑛对艾青早有仰慕,但考虑到自己的婚姻状况,她只能保持距离。艾青虽然新近离婚,却因道德束缚,不得不将自己的情感深藏心底。

高瑛的婚姻是在被动和无奈中缔结的。1951年,她与比自己年长12岁的谭谊结婚,这场婚姻没有她的真正同意,仅是组织上的安排。更令她震惊的是,谭谊在老家已有家室,她在这段关系中无异于一个外人。

艾青《我爱这土地》手稿

当高瑛发现真相后,她决心求取离婚,但谭谊坚决反对。在这段动荡的感情生活中,艾青了解到这一情况后,开始积极与高瑛交流,表达了自己的同情和支持。他坦白自己的情感历程,誓言自己对感情的认真和一片痴情。

在高瑛还未能脱离现有婚姻时,她与艾青的关系逐渐加深,尽管两人尽量保持秘密,但长时间的交往还是使这段关系逐渐为人所知。艾青因此丢失了工作,并因谭谊的指控而短暂入狱。

终于在1956年10月30日,艾青和高瑛克服了种种困难,正式走到了一起。在接下来的岁月里,他们共同经历了人生的高低起伏。高瑛从未离开过艾青一步,即使在他名声受损、经济拮据,甚至被迫劳教的艰难时期。

艾青对高瑛的坚守和奉献深感内疚与感激,曾情深地对她说:“跟着我,你吃了不少苦。”而高瑛则充满爱意地回应:“无论前路如何,我都将与你同行,无所畏惧。”

张月琴,后改名韦嫈

1957年艾青因政治风波被划为“右派”,失去了党籍和一切公职,被迫迁往新疆进行改造。那是艾青人生中最为艰苦和黑暗的日子。他在那段时期经常精神恍惚,有时深夜会突然惊坐起来,用头撞击墙壁,大声呼喊。

在这些痛苦的时刻,艾青常抱怨生活的艰难,对高瑛流露出极度的绝望:“生活真是太难了,我宁愿死去!”周围的人纷纷劝告高瑛与艾青划清界限,甚至建议她离婚,以免自己也受牵连。但高瑛坚定地拒绝了这些建议,甚至自愿退出了共青团组织,表示她愿与艾青共同承受任何困难。

高瑛坚持陪伴艾青,两人一同前往寒冷的新疆,生活在简陋的地下室里,靠着几乎没有营养的窝窝头维持生计。严酷的戈壁滩环境和缺乏基本生活设施,使得他们的生活极其艰难。

合照

每逢严冬,连厕所里的水都会结冰,艾青不得不用锄头砸碎冰块,艰难地处理日常生活的不便。一次艾青因病卧床不起,高瑛为了给丈夫增加营养,独自一人在空旷的戈壁滩上寻找被遗弃的羊蹄和冻死的小猪。她在冰冷的河水中洗净这些食物,双手几乎被冻伤。

即便在如此艰难的环境下,两人仍然相互扶持,用乐观的态度面对生活的种种考验。但长期的营养不良和劳累导致艾青的健康每况愈下,最终他的右眼失明,这让这位曾经高大的男人情绪崩溃。

尽管如此,高瑛仍不离不弃,她抱着艾青,劝慰道:“坚持就是胜利,我们不能放弃希望。”1979年经历了无数磨难后,艾青和高瑛终于迎来了转机,艾青重新被文坛接纳,出任中国作家协会副主席,两人得以回到北京,结束了在苦寒之地的艰难岁月。

艾青、张月琴和他们的孩子们

重返北京后,艾青紧紧握着高瑛那布满老茧的双手,感慨地说:“从今以后,我们就这样永远相依为命吧!”岁月的洗礼让他们深知,平淡才是真,相守即是福。

然而尽管他们重新找回了生活的宁静,艾青的健康已大不如前。多年的苦难在他身上留下了无法磨灭的痕迹,每逢潮湿的天气就会感到身体的疼痛,常年的用药也未能挽回他渐渐逝去的生命。

1984年4月中央党校的校长王震正准备前往美国进行一次官方访问,他特意邀请了艾青共同出行。然而艾青以自己的健康状况为由,婉拒了这次难得的机会。高瑛对此感到不解,她问艾青:“跟随国家领导人出访,对许多人来说是荣誉之事,你为何总是拒绝?”艾青以他特有的幽默回应:“王震的行程太紧凑,我这老骨头可跟不上他的步伐。我若是在外匆忙中摔个跤,可能连回家的机会都没有了。”

艾轩

到了1985年,庆祝新疆维吾尔自治区成立三十周年的盛典即将举行,王震再次邀请艾青参与。然而艾青一如既往地婉拒了。这次高瑛显得有些愤怒:“你真是个古怪的人,王老多次邀请你同行,这种难得的机会你却一再放弃,到底是怎么想的?不怕王老生气吗?”

艾青沉默了一会儿,然后缓缓开口,声音里透着一丝哀愁:“王震对我有恩,我本应该通过我的诗笔来表达对他的敬意。然而他却给了我一个严令——不准我写他。”他又补充了一件往事,早在1983年,王震曾特意写信给他,再次强调不要在作品中提及自己。艾青感慨地说:“时至今日,王震的这一禁令依然有效,我无法用我的诗歌来纪念这位伟大的人。”

艾青第三任妻子——高瑛

1993年3月12日的晚上,艾青一家正在享用晚餐时,突然接到王震秘书的电话,传来了王震逝世的噩耗。高瑛本想暂时隐瞒这一消息,避免打扰艾青的心情,但在艾青的再三追问下,她只得将实情告诉他。

艾青听后久久无言,随后悲痛地说:“我们家的大救星已经离开了。我这辈子最大的遗憾,就是没有能为他写下一首赞歌来表达我的敬意和感激。”这份未了的心愿,成了艾青心中永远的痛。

晚年的艾青夫妇