【《——【·前言·】——》】

郭沫若逝世六日后,邓小平批示将悼词中的“伟大”改为“卓越”。此举背后深意,非文字简单替换。何以“伟大”不足以概括这位文化巨擘?

少年天赋异禀,才智出众,堪称惊世之才俊,于同龄人中独树一帜,展现非凡能力与潜力。

在战乱时期,郭沫若求学之路坎坷而富传奇。自幼展现卓越语言才能,他迅速吸收新知的能力尤为突出。

家中书籍虽不多,但他总能于有限藏书中获取无尽智慧。

郭沫若十岁便能著文,震惊乡里,连当地教书先生也赞叹不已。

接触新思潮前,他已质疑传统教育束缚,展现出叛逆精神,这为他的文学创作日后奠定了基础。

在日本求学时,郭沫若求知欲倍增,不局限于医学研究,广泛阅读各类书籍。

明治维新后的日本文化繁荣,西方思潮大量涌入,为郭沫若提供了广阔的新视野。

他常夜以继日地学习,既应对繁重的医学课业,又钻研外国文学。这种强烈的求知欲,为他日后的文学创作打下了坚实基础。

1921年,《女神》出版,彰显了他对新诗的独到见解,更深刻地反映了他对社会现实的深入思考。

该作品轰动一时,主要因其摒弃了诗坛的矫揉造作,为诗歌注入了新的活力。

个人情感交织多样,难以单一界定,多种情绪并存,逻辑条理依然清晰,用词力求精准,以准确表达内心复杂感受。

郭沫若的感情历程似现代《红楼梦》。其首段婚姻满载无奈与反抗。

那个年代,包办婚姻普遍,但郭沫若内心深处抗拒这种不平等结合,源于个人情感需求及对自由婚姻的向往。

遇见佐藤富子时,他似寻得灵魂伴侣。她不仅是其爱人,也是学术研究与文学创作的坚定支持者。

战争的威胁颠覆了一切。郭沫若在国家存亡之际,被迫做出沉重抉择,其内心的痛苦远超外人所能理解的深度。

他常在深夜独自哀伤却故作坚强。直至遇见于立群,他的人生方现转机。

于立群对中国传统文化的认知与郭沫若的学术志向相契合。尽管这段感情备受议论,但它展现了郭沫若真实且丰满的一面。

乱世之中,涌现诸多文豪,他们以笔为剑,抒发胸中豪情壮志,记录时代沧桑巨变,成为后世传颂的典范。

民国时期,蒋介石赏识郭沫若之才,任其为文化院院长。此职使他得以亲历国民党高层运作,深化了对当时政治生态的理解。

他借助该职位,积极促进文化教育事业,为众多青年学者搭建了展现能力的舞台。

随着时局变迁,他逐渐认清国民党统治本质。这一认识的转变非短暂冲动,而是建立于深思熟虑之上。

在与毛泽东、周恩来等革命者接触后,他体会到其理想与抱负。此思想转变虽历经痛苦挣扎,却让他的文学创作蕴含了更深刻的社会意义。

通缉期间,他四处奔波,却因此深刻体会到了底层民众的艰辛,对民间疾苦有了更深入的认识。

探索并开辟学术研究的新领域,致力于达到前所未有的高度,确保逻辑严谨、思想创新,以精准用词展现学术研究的全新境界。

在流离失所的岁月中,郭沫若彰显了卓越的意志力。

面对政治风暴的困境,他未消沉,反将此时视为学术研究的契机,将其转化为个人学术发展的黄金时期。

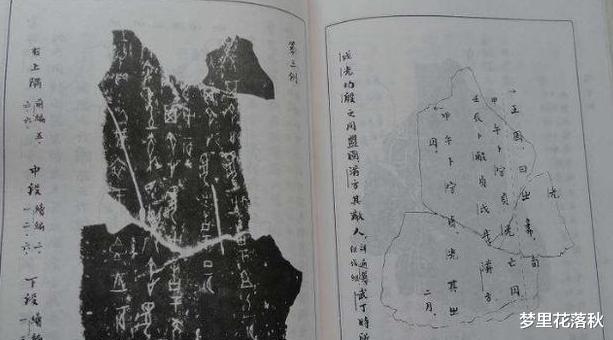

在甲骨文研究中,他创新性地提出新理论,该成果为商代历史研究提供了确凿的年代依据,成为领域内的一大突破。

他研究时重视考古发现与历史文献的相互验证,据此构建了一套系统研究方法。

他对青铜器的深研令人叹服,创新性提出铭文与事件对照研究法,经对比分析,精确还原了诸多重要历史事件的真相。

他此间致力于翻译外国文学经典,引介莎士比亚、歌德等大师作品给中国读者,有效拓宽了当时较为狭窄的文学领域。

跨学科研究成果让他在考古学界赢得崇高声誉,且更为关键的是,为中国现代考古学的发展奠定了坚实基础。

邓小平对某一表述进行了一字之改,修改后的表述更加精准,逻辑更为清晰,保持了原句的中心思想,用词恰当且严谨。

1978年夏,郭沫若在北京逝世,此消息迅速传遍全国,引起广泛震动。

在筹备追悼会时,有个细节引人深思:邓小平审阅追悼词,将某处“悼念”一词修改为更恰当的表述,确保了文本的准确性。

此微小修改蕴含深刻历史智慧。"一词具政治色彩,易联想个人崇拜;而另一词则重个人专业贡献与卓越成就。

此改动彰显了邓小平对郭沫若学术贡献的高度认可,并反映了他对知识分子群体的深刻理解和重视。

特殊历史时期,此改动具示范意义,表明应以更客观、理性的态度评价历史人物。

此细节体现邓小平人才评价标准随时代进步,预示着知识分子政策即将迎来重大变革。

此词修改,精确定位了郭沫若一生的成就,同时历史性地界定了那个时代知识分子群体的特性。

【《——【·结语·】——》】

郭沫若生平宛如一部沉甸甸的历史典籍,载录着特殊时期知识分子的坎坷命运。

他在文学、考古、革命领域均有显著贡献。邓小平的评语不仅肯定了他的才华,也深刻反映了其人生轨迹。