罗湖是深圳最具城市特质的城区,其自由、多元的发展历程带来了混合杂糅的城市活力,而都市实践自1999年开始的 “都市造园”计划试图织补在高密度开发挤压下支离破碎的城市公共空间。今天的罗湖美术馆即诞生于世纪之交的 “城市填空”实验。

▲都市造园填补城市空墟——URBANUS都市实践的“都市造园”系列设计

从公共艺术广场到罗湖美术馆 2000-2023年

罗湖美术馆前身为深圳公共艺术广场,是都市实践成立之初第一个真正的建筑设计项目,项目编号00001。那时正值世纪之交,方案最初的草图和模型还是我在纽约的小公寓里做的,我们几位合伙人不断在中美两地来回奔波,方案深化和施工图也是在两座城市之间用刚刚兴起的互联网昼夜传递。

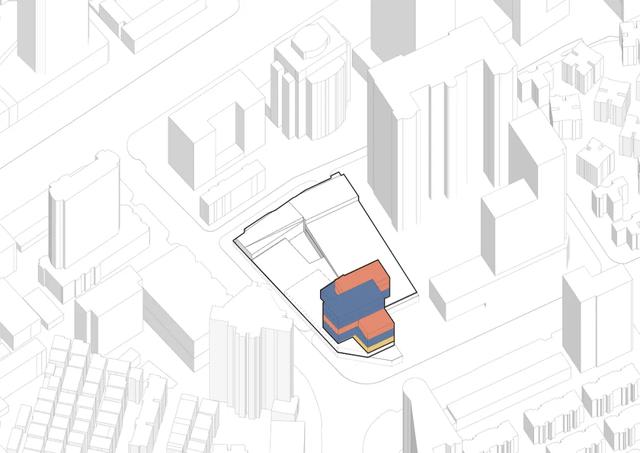

▲区位图

场地位于历史悠久的东门商圈东南,在春风路和南极路的交口。由于临近深圳火车站,周边商业密集,又紧邻娱乐业、餐饮业聚集的著名城中村-向西村,身处嘈杂生猛的市井生活之中,这里却是一片闲置多年的城市剩地。遗憾的是当时完全不知道北边深南大道一路之隔就是多年后我们发起保护的湖贝古村,彼时我们仍然深信深圳仅仅是一张白纸,没有历史、没有负担,等待着画出“最新最美的图画”。

▲春风路和南极路交汇处的公共艺术广场工地照片,2006年©URBANUS都市实践

起初我们并没有一份确定的任务书,而是与城市规划部门头脑风暴互相激发,共同研究项目定位、功能设置和运营策略,谁也不知能否成功,就是想大胆尝试、创新,不是简单做块城市绿地,而是要为辛苦创业的深圳人做一个有养分可放松的空间,拥有公共广场、展厅、书店、咖啡吧 、报告厅、艺术家工作室以及半地下车库,都市实践的工作室也曾一度考虑落户在此。

▲公共艺术广场实景鸟瞰,前方高楼背后即是湖贝村,摄影:杨超英

这是一次特别的文化注射实验,最后决定将它定位为公共艺术广场,我们认为在这片充满浓重商业气息的城市旺区,艺术是看似最格格不入的话题,进行最大差异地文化拼接才是最具影响力的城市策略。这个大胆的设想是我们把功能策划、建筑设计、景观设计、室内设计合为一体的首次尝试,可以说是都市实践日后很多城市介入项目工作方法的雏形。

▲媒体报道

2007年公共艺术广场建成,随即受到国内外媒体包括《时代建筑》、《纽约时报》的广泛关注,并于巴黎蓬皮杜艺术中心展出。但由于运营管理空缺,项目建成空置两年后,才由民间机构运营并改名为罗湖创意文化广场,几年后最终改为由罗湖区政府主导的区级美术馆。

“由都市实践设计的公共艺术广场邻近挤满外来劳工的城中村,广场被构思成一组折叠的台地,地表断裂开来似乎在让城市穿过。步行道轻微的变形对应着附近街巷的格局,广场的斜坡产生一个非常规的露天剧场。斜坡一端下折形成一个小型展览馆的屋顶。”

—《纽约时报》建筑专栏著名建筑评论家,尼古拉•奥拉索夫,2008年10月

▲分解轴测及孟岩手绘草图

时隔多年,幸运的是这粒小小的文化种子从一座孤悬于周边商业娱乐生态中的孤岛,在艰难中存活下来,最终长成了一个片区的文化锚点。在随后罗湖的城市更新大潮里,它也是“都市造园”系列实验中唯一得以完整保存的一个并最终成为罗湖重要文化机构和公共空间。

原公共艺术广场的设计始于对用地周边城市环境的积极回应。主体建筑避免占据场地中央,而是沿北侧一字拉开,在闹市中最大限度地围合起广场,塑造超然于世外的片刻宁静的氛围。

▲建成前人视点场地照片

▲建成后,建筑于场地北侧形成边界,隔绝外部嘈杂

西侧与街道既隔又透,似古典园林的“俗则摒之,嘉则收之”。

▲南极路上的公共艺术广场局部,2007年

南侧街角过于空旷,我们植入了一个独立的雕塑体量,它犹如一个通体明亮的光亭,锚固在通往火车站宽阔的大路转角。这是一组建筑和庭园的集合体,它试图叠合传统的建筑、广场与园林的概念,建筑也不仅是用来界定广场的边界,更成为广场及园林空间的延伸。

▲城市展厅界定了广场南侧的边界,2007年

▲罗湖街区文化网格,2024年

罗湖美术馆的改造与扩建 2024年-至今

时光荏苒20年,罗湖美术馆2024年初启动了新一轮升级改造和扩建。任务书要求在约7000平米用地中容纳25000平米美术馆和地下停车场,以及5000平米公园。

然而基地四周经历多年发展已是一片高楼环伺,北西南三侧临街,东侧紧邻一座高层住宅楼。面对如此高强度的增量需求和保留部分旧馆建筑与现有公园开放空间的矛盾下,怀着对自己在深圳最早设计作品之一的感情和对未来罗湖迭新的热切期待,我们再次全身心地投入这一十分艰难的设计项目,最终非常荣幸地被选为中标实施方案。

我们延续25年来的设计理念,在保留部分原有建筑及广场基本格局的同时,对地块的空间潜力展开了最大限度的挖掘,充分利用半地下和场地剩余空间拓充功能,实现了三个层面的最大化:

1.新建半地下通高大展厅衔接新馆和旧馆,联通一整层空间,提供最大的水平展厅。

2.在场地西南角集约向上拓展,最大化释放场地公共空间的同时,提供多个中、小型可以独立运营的高敞展厅。

3.打开南侧围墙,整合相邻小广场,形成5000平米最大的多层次立体公园。

方案在街区尺度上,致力于将场地与周边环境进行空间资源整合。

▲北侧鸟瞰

新建半地下通高大展厅衔接新馆和旧馆,联通一整层空间,得到最大面积的水平展厅。提供了主要展览空间,数字展厅及报告厅等展览用房。结合旧馆设计了类型多样的展览空间,预留多条观展流线方便灵活策展。

▲水平展厅轴测图

通高展厅的高侧开窗将阳光引向地下一层,使半地下一层展厅的光环境自然而敞亮。

▲公共大展厅/共享大厅

斜屋面展厅的结构体系在塑造空间特色、带来自然光的同时,也融合了树池、排水,承载了上方公园的多种活动。

▲斜屋面展厅

半地下展厅与旧馆连通,旧馆空间进行微更新,承担公共教育和交流功能。

▲旧馆二层图书阅览室(改造后)

我们在基地西侧利用半室外连廊重塑场地沿南极路的街道界面。连廊将北侧保留建筑的体量悄然融入新的美术馆之中。美术馆主入口设置在西侧南极路上,入口大厅、庭园和半地下展厅共同构成了多层通透的视线关系,成为美术馆最具互动性的场景空间。路过的行人随时可以观赏到半地下通高展厅中的艺术作品,西南角有向街道开放的艺术衍生品、书籍和咖啡店。

▲西北侧鸟瞰

▲西侧南极路:美术馆主入口、艺术品店、书店和咖啡店向南极路开放

在南侧春风路,我们将场地局部抬升形成基座,与垂直展厅穿插叠合,并打开南侧围墙,整合相邻地块的小广场,形成向春风路敞开的口袋公园。行人可以自由穿过场地,休闲漫步之余可以瞥见美术馆内的活动,也可在公园的树林下游弋,尽享城市街道生活之魅力。

▲南侧向春风路敞开的口袋公园

我们将地面以上的新建塔楼布置在场地西南角,集约向上拓展。塔楼最大化释放地面空间,在拥挤的商业区退让出5000平米的社区公园,同时提供了多个中、小型可以独立运营的高敞展厅。一方面与东侧高层住宅保持了舒适宜人的空间距离,同时用高耸的体量回应了南侧春风路大尺度的城市环境。场地地面空间得到极限利用。

▲美术馆塔楼剖切轴测图

垂直塔楼形态上与旧馆耦合呼应,顺着原场地的格网轻微扭转,提供多个中、小型高敞展厅,并集合了门厅、艺术品店、藏品库、管理办公等多种功能,工作人员及藏品可通过电梯分别直达相应楼层。

▲剖透视图

▲塔楼展览空间

垂直展厅利用大景窗叠加了四周丰富的城市街景,形成移步换景的体验。夜晚,光线透出塔楼各个窗口,美术馆又成为一座城市灯塔。

▲在场地西南角创造了标志性的城市景观

一个造型经典的垂直美术馆,矗立在地块西南角三条城市道路交汇的视线焦点,创造独具艺术气质的城市景观,罗湖美术馆成为名符其实的艺术地标。

▲美术馆为春风路带来一座艺术地标

罗湖美术馆新馆是沉静典雅的艺术空间,更是活泼开放的城市公园。25年前我们的城市实验从罗湖起步,我们今天将延续都市实践的城市理想,为多元杂糅的罗湖、为活力无限的深圳,再塑一个城市公共文化生活的崭新舞台。

项目信息

罗湖美术馆改造扩建

设计:URBANUS都市实践

建设单位:深圳罗湖区政府

项目地点:深圳市罗湖区南极路6号

设计时间:2023-

用地面积:7,700㎡

建筑面积:25,520㎡

施工图合作:深圳壹创国际设计股份有限公司

主持建筑师:孟岩

项目建筑师:岳然

项目组:李明刚 方轶男 丁笑(建筑)| 唐伟军 吕琬欣(景观)| 文汀(设计总监)| 周娅琳(技术总监)| 张雨奇 徐嘉珩(实习)