淝水之战是中国历史上最“神奇”的一场战役,之所以如此说,是因为它有太多不可思议了。

我们先来简单回顾一下这场战役:

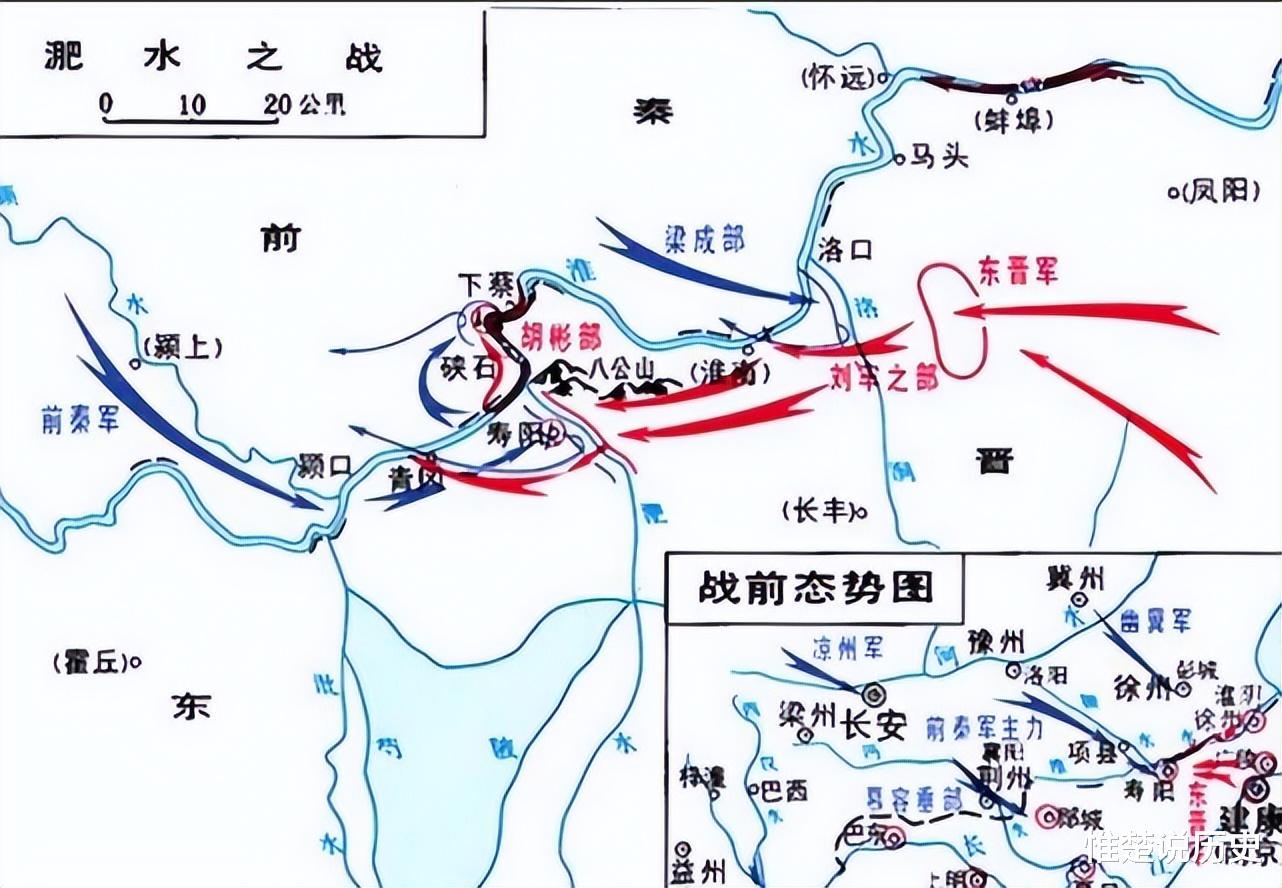

383年,苻坚进行全民总动员,要求全国每十个成年男子要有一人参军,最终凑够了八十万大军(号112万)南征。

这百万大军可一点都没夸张,据载,前秦大军绵延千里,首尾相望,先头部队到达前线时,后军才进到咸阳,而蜀地的水军则刚刚出发,苻坚更是豪言自己的军队投鞭可断流。

出征之前,苻坚还对东晋进行了舆论攻势,他亲口承诺,统一后将任命晋孝武帝司马曜为尚书左仆射,晋宰相谢安为礼部尚书,晋车骑将军桓冲为侍中。

按照苻天王一贯的行事作风,这个政治承诺还真不是空头支票。假若他胜了,可能真会作出这样的安排。

于是,东晋上下一片愁云惨淡,就连桓冲、谢石、谢玄这些名臣宿将都对战事感到悲观,只有谢安整日赌博下棋,优哉游哉。

然而战事一开始就完全变了样。

先是,苻坚派原晋将朱序前去劝降,朱序却道尽秦军虚实;后谢玄又激将符融秦军稍退,晋兵得渡,以决胜负,苻坚认为可将计就计,半渡而击,结果一退,阵势微乱,谢玄趁势率8千北府兵抢渡淝水,猛攻秦军。

本来这也没什么大不了的,最多就是把前面的劣势挽回稍许。但就在此时,秦军前军主帅苻融马失前蹄,被乱兵所杀,局势更加混乱,后军的朱序又趁机大喊“秦兵败矣!”……

最终,秦军发生大溃逃,草木皆兵,风声鹤唳。

战后统计,东晋一共仅损失了不到五千人,而前秦嫡系兵30万几乎全灭、其他50万兵基本叛亡。

此战,不可思议的地方甚多,首先是结果,80万对8万惨败,就算是大明战神李景隆也不过如此,何况苻坚、符融还是久经战阵的雄主和宿将。

其次是过程,朱序是势穷而降,中间还有过叛逃行为,苻坚竟然派他出使。苻坚本人都亲口称赞过朱序有气节,这样一个人劝降能有什么效果?还让他坐镇后军,在要害之地自由喊叫?

第三是战术。

其实只用一招,苻坚就可以轻松拿下淝水之战。

淝水之战的失败实际上并非世人所总结的,什么民族矛盾、统治基础薄弱,毕竟苻坚嫡系兵马就有30万,以30万驭50万,这个杠杆并没有太高。

至于什么半渡而击、马失前蹄,间谍,这些细枝末节的问题,作用更没有想象中那么大——秦军稍退,晋军过河的也就几千人;苻融被杀可能造成了一定混乱,但秦军主将又不是只他一人;朱序临阵反水,砍了就是,他的嫡系才有几人?

苻坚最大的败招,实际是将他的军队全部都派往了同一个地方,没有从几个方向同时发起进攻,没有发挥出自己兵力上的优势,反而暴露了指挥上的缺憾。

这是兵家大忌。西晋进攻吴国的时候,发兵二十万,分成六路进攻,刘裕北伐时,仅有十万兵马,竟然也是六路俱进,而隋朝进攻南陈时,发兵五十万,更是分成了八路。

这是因为分兵的路数多,那么敌人需要防御进攻的人数将更多(进攻本就比防守更占据主动),所以敌方占据的蜿蜒千里的长江、淮河这险要的地理优势就不复存在了。

而苻坚所率的百万大军,前后绵延千里,光是作为前锋的军队就有二十五万,却单单指向了寿阳一地。

这么庞大的军队挤在如此狭小的地方怎么可能施展的开?百万大军的优势又哪里体现得出来?所以,苻坚的先头部队吃了败仗后,后续的部队就全部死于自己人的互相践踏以及相互疑忌之中了。

另外,多路进攻还有两项好处,其一,更能发挥将领的主动性和积极性,尤其是对于那些三心二意的仆从军将领而言;

其二,容错率高。即使有几路兵马战败,只要主力嫡系部队尚存,就依然可以驾驭其他几路仆从军,这才是以小驭大的正确策略。而且,仆从军有功,主子得利,无功,也会消耗这些仆从军的力量,一举两得。

当然,也有因分兵作战而失败的战例,例如西楚防御黥布的战役,吴汉讨伐公孙述的战役,但那更多的原因在于以少打多,非分兵之罪。

有人可能会用教员的“集中优势兵力”理论来反驳,但笔者要说,握成一个拳头打仗不是这么打的,几千甚至几万兵马可以说是握成一个拳头更有力量,但百万大军就不是如此了,军队规模达到一定程度,就会出现指挥失灵、前后脱节等严重问题,得不偿失。

因此,假如苻坚的军队能够分为十路,同时出发,同时到达,分别逼近东晋境内,用北方军队擅长的轻骑兵在战略要地建立据点,各路将领自主对敌,即使还不足以灭亡东晋,也不至于在淝水栽这么个大跟头。

如此简单直接而有效的战术,苻大帝为什么不用呢?唉,只能说苻坚是叛乱胡人中的佼佼者的评价,实在是太言过其实了!

一二三四五六七

不让朱序去前线根本就不会输