1960年切格瓦拉见毛主席,激动地说不出话,毛主席:你好年轻呦

世人皆知切格瓦拉是古巴革命的英雄,是拉美革命的偶像,但却不知这位叱咤风云的革命家,在见到毛主席时竟紧张得说不出话来。

1960年深秋,北京寒意渐浓。当得知古巴革命领袖切格瓦拉即将访华时,中国政府高度重视,李先念副总理亲自到机场迎接。然而,让人意外的是,这位年仅35岁的革命家,在宴会上却向周总理提出了一个特殊的请求。

这个请求不为别的,正是希望能见上毛主席一面。这个愿望不仅是他个人的,更是古巴领导人卡斯特罗的殷切期盼。当他终于如愿以偿站在毛主席面前时,为何会激动得说不出话来?他与毛主席之间又有着怎样不为人知的精神联系?

一、古巴革命英雄的特殊请求

1960年11月17日,北京首都机场上空飘着细雨。一架从古巴飞来的专机缓缓降落,机舱门打开的那一刻,身着橄榄绿军装的切格瓦拉出现在舷梯口。

这是一次意义非同寻常的访问。就在三个月前,古巴刚刚与新中国建交,成为西半球第一个承认中华人民共和国的国家。此时的古巴,正面临着来自美国的重重压力。

李先念副总理亲自率领欢迎队伍,在机场迎接这位年轻的革命家。当切格瓦拉走下舷梯的那一刻,现场响起了热烈的掌声。他微笑着向欢迎的人群挥手致意,目光中却透着一丝期待。

当晚,周恩来总理在人民大会堂设宴款待古巴贵宾。宴会上觥筹交错,气氛热烈。切格瓦拉却显得有些心不在焉,时不时望向周总理的方向。

直到餐后闲谈时,切格瓦拉终于鼓起勇气,用流利的法语向周总理道出了此行最大的心愿。他说:"尊敬的总理,我和卡斯特罗同志都深深敬仰毛主席。此次访问中国,我最大的愿望就是能见到毛主席一面。"

这番话让在座的中国官员都有些意外。要知道,这次访问的官方议程是为了商讨两国经济贸易合作事宜。切格瓦拉作为古巴国家银行行长,原本应该把重点放在经济议题上。

周总理听后露出了会意的微笑,他理解这位年轻革命家的心情。当即表示会向毛主席转达这一请求。得到这个答复后,切格瓦拉明显松了一口气,脸上终于露出了轻松的笑容。

第二天一早,好消息传来:毛主席同意在下午接见切格瓦拉。得知这一消息后,切格瓦拉立即取消了原定的参观活动。他回到下榻的钓鱼台国宾馆,仔细整理军装,还特意带上了随身携带的那本已经翻得发旧的《毛泽东选集》。

当天下午三点,中南海勤政殿内,毛主席正在等待这位特殊的客人。而此时的切格瓦拉,坐在前往中南海的轿车上,却紧张得双手不停地摩挲着膝盖上的那本书,仿佛又回到了在丛林中研读这本书的岁月。

二、从医生到革命家的蜕变

1928年6月14日,在阿根廷罗萨里奥市的一个富裕家庭中,一个男婴呱呱坠地,这就是后来的切·格瓦拉。他的父亲埃内斯托·格瓦拉·林奇是一位成功的建筑师,母亲塞莉亚·德拉塞尔纳则出身于古老的贵族家庭。

在这样优越的家庭环境中,年幼的切格瓦拉本该过着无忧无虑的生活。然而命运给他开了一个玩笑,三岁时他就患上了严重的哮喘病。这个病症伴随了他一生,却也间接促使他立志学医。

1947年,切格瓦拉考入布宜诺斯艾利斯大学医学院。在这里,他不仅认真钻研医学知识,还经常和同学讨论拉丁美洲的现实问题。医学院的课堂之外,他开始接触到形形色色的社会现象。

转折发生在1951年12月,当时还是医学院学生的切格瓦拉决定骑着一辆破旧的摩托车,和好友阿尔贝托·格拉纳多展开了一次横跨南美大陆的旅行。这次旅行彻底改变了他的人生轨迹。

在智利的阿塔卡马矿区,切格瓦拉亲眼目睹了矿工们的悲惨生活。他们每天在缺乏安全保障的矿井中工作十几个小时,却只能得到微薄的工资。更让他触目惊心的是,许多矿工感染了矽肺病,却买不起基本的医疗。

在秘鲁,他访问了印加文明的发源地库斯科。在这里,他看到印第安人的后裔沦为廉价的劳动力,住在简陋的棚屋里,连最基本的卫生设施都没有。

这次旅行让切格瓦拉意识到,单纯的医疗救助并不能从根本上解决拉美人民的苦难。1953年9月,他终于获得了医学学位。但此时的他已经不再满足于做一名普通的医生。

1954年7月,切格瓦拉来到危地马拉。当时的危地马拉正在进行土地改革,这引起了美国联合水果公司的强烈不满。在美国中情局的支持下,卡斯蒂略·阿马斯发动了政变。

切格瓦拉亲眼目睹了这场政变的全过程。他看到进步政府是如何被推翻,看到外国势力是如何干涉一个主权国家的内政。这段经历让他深刻认识到,没有革命性的改变,拉美人民就永远无法摆脱贫困和压迫。

就在这时,命运安排他遇见了改变他一生的人物。1955年6月,在墨西哥城的一个聚会上,玛丽亚·安东尼亚介绍他认识了菲德尔·卡斯特罗。那天晚上,两人谈了整整一夜,谈论着古巴的现状,谈论着革命的理想。

从这一刻起,切格瓦拉不再是那个怀着悲悯之心的年轻医生,他选择了一条完全不同的人生道路——投身革命事业,为改变拉美人民的命运而战斗。

三、毛泽东思想的忠实学生

1956年的墨西哥城,在一个破旧的公寓里,切格瓦拉正伏案研读一本中文版的《毛泽东选集》。这本书是他从一位中国留学生那里借来的,虽然看不懂中文,但书中的西班牙文注释却让他如获至宝。

在古巴革命开始前,切格瓦拉就已经在各种场合多次提到毛泽东的名字。有一次,他在给母亲的信中写道:"在这里,我遇到了一群来自中国的留学生,他们给我讲述了中国革命的故事,还借给我一些毛泽东的著作。这些文字让我找到了革命的方向。"

1956年11月25日,当"格兰玛"号游艇载着82名革命者驶向古巴海岸时,切格瓦拉随身携带的行李中就有一本《论持久战》。这本书被他用油布仔细包裹着,生怕被海水打湿。

在西埃拉马埃斯特拉山区的艰苦岁月里,切格瓦拉经常在篝火旁向战友们讲述中国革命的故事。他说:"毛泽东教导我们,游击战争就像鱼儿在水中游,人民群众就是我们的水。"

1957年春天,一个偶然的机会,切格瓦拉在山区遇到了一位来自中国的记者。这位记者向他详细介绍了井冈山革命根据地的建设经验。从那以后,切格瓦拉开始在控制区推行土地改革,建立农民夜校,组织医疗队为百姓看病。

在一次战斗间隙,切格瓦拉给战友们读了《矛盾论》中的一段话:"战略上藐视敌人,战术上重视敌人。"这句话后来成为古巴革命军的重要指导思想。

1958年的一天,切格瓦拉在笔记本上写下:"今天读完了《实践论》,毛主席说,实践、认识、再实践、再认识,这样的形式循环往复,使实践和认识之每一循环的内容都比较地进到了高一级的程度。这让我明白了革命斗争的辩证法。"

即使在战斗最艰苦的时候,切格瓦拉也会抽时间学习《毛泽东军事文选》。他在日记中记录道:"毛主席说,敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追。这十六字诀,正是我们目前战术的最好总结。"

随着革命的不断深入,切格瓦拉越发重视群众工作。他要求每个游击队员都要帮助农民耕种,教农民识字,为农民看病。这些做法都源自他对毛泽东群众路线的理解和实践。

1959年1月,当革命军进入哈瓦那时,切格瓦拉对身边的战友说:"我们取得胜利,要感谢千千万万古巴人民的支持,也要感谢远在东方的毛泽东同志的教导。"

在随后的岁月里,每当有中国记者来访,切格瓦拉总会说起自己学习毛泽东著作的经历。他常说:"在革命道路上,我永远是毛主席的学生。"

四、相见时难别亦难

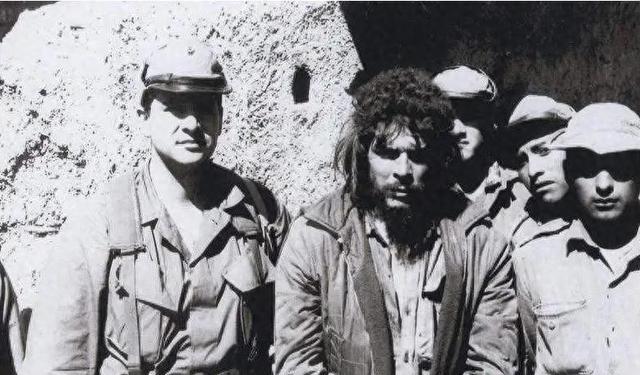

1960年11月18日下午,中南海勤政殿内,毛主席正在等待这位特殊的客人。当切格瓦拉走进大厅时,毛主席亲切地向他招手示意。然而,这位叱咤风云的革命英雄却站在原地,久久说不出话来。

"切,你好年轻啊!"毛主席主动打破了沉默。这句亲切的问候让紧张的气氛顿时融化。切格瓦拉用西班牙语回答道:"主席,当您领导中国革命的时候,我还没有出生呢!"

随后,两人坐在宽大的沙发上,开始了长达两个多小时的谈话。毛主席向切格瓦拉详细询问了古巴革命的经过。切格瓦拉兴致勃勃地讲述了从"格兰玛号"登陆到攻占哈瓦那的全过程。

当谈到游击战术时,切格瓦拉从随身的包里取出一个精心准备的礼物——一本西班牙文版的《游击战》。这是他在古巴革命期间写的著作,扉页上郑重地写着:"献给我的导师毛泽东主席"。

毛主席翻开书页,发现书中多处引用了《论持久战》和《战争论》的内容。毛主席说:"革命要因地制宜,古巴的具体情况和中国不同,你们能够结合实际,这很好。"

谈话中,切格瓦拉特别提到了一件事。在西埃拉马埃斯特拉山区时,他们只有十几个人,但每到一个地方,都要先建立医疗站,为当地农民看病。这是他从毛主席"群众路线"中得到的启发。

毛主席听后,从茶几上取出一支烟,递给切格瓦拉。"医生革命家,这个组合很有意思。"毛主席说,"革命就是要为人民谋幸福。"

交谈期间,切格瓦拉还向毛主席展示了一块特殊的手表。这是1959年古巴革命胜利时,一位老工人送给他的礼物。手表背面刻着"革命到底"四个字。切格瓦拉请求将这块手表转赠给毛主席,以表达对中国革命的敬意。

毛主席接过手表,仔细端详后说:"这块表承载着古巴人民的革命精神,应该留在你身边。"说着,他从书架上取出一本《毛泽东选集》第一卷,在扉页上签下了自己的名字,作为回礼送给切格瓦拉。

临别时,毛主席特意叮嘱:"革命胜利后的建设比革命更难。古巴刚刚建立社会主义制度,美帝国主义一定会百般阻挠。你们要有充分的思想准备。"

切格瓦拉紧握着毛主席的手说:"古巴人民会像中国人民一样,不怕任何艰难险阻。"在走出勤政殿时,切格瓦拉回头深深望了一眼,这一别,竟成永诀。

五、革命火种的延续

离开中国后,切格瓦拉似乎对革命有了更深的思考。1961年初,他在古巴国家银行的办公室里,常常将毛主席赠送的《毛泽东选集》放在案头。那年,美国发动了"猪湾事件",切格瓦拉在前线指挥作战时,依然保持着研读这本书的习惯。

1961年4月,在击退美国支持的反革命武装后,切格瓦拉在一次公开演讲中说:"革命不是一个国家的事,而是所有受压迫人民的共同事业。"这番话让在场的古巴人民深受鼓舞。

然而,1965年3月,一个意外的消息传遍了哈瓦那:切格瓦拉辞去了古巴所有职务。在给卡斯特罗的告别信中,他写道:"其他的土地在召唤我的谦卑努力。"

同年4月,切格瓦拉秘密抵达刚果(金),开始了他新的革命征程。在那里,他化名"塔图",带领一支由古巴志愿者组成的小队,支援刚果民族解放运动。他随身携带的行李中,依然有那本已经翻得发旧的《毛泽东选集》。

在刚果丛林中,切格瓦拉试图复制古巴革命的经验。他组建医疗队,为当地村民看病;建立夜校,教战士们识字;甚至尝试开展土地改革。这些做法,都来自他对中国革命经验的理解。

但非洲的革命之路并不顺利。1965年11月,在当地革命力量遭受重创后,切格瓦拉不得不撤离刚果。这次失败并没有浇灭他的革命热情,他决定前往玻利维亚,重新点燃革命的火种。

1966年11月,切格瓦拉化名"拉蒙"秘密进入玻利维亚。在安第斯山脉的丛林中,他组建了一支小规模的游击队。每天晚上,他都会在日记中记录当天的战斗经过,并时常引用毛泽东的军事思想。

然而,玻利维亚的斗争环境比预想的更为严峻。当地农民对革命军抱持观望态度,游击队难以获得充分的群众支持。1967年10月8日,在玻利维亚军队的围剿下,切格瓦拉在拉伊格拉山谷被俘,次日壮烈牺牲。

在他的遗物中,人们发现了那本布满笔记的《毛泽东选集》。书的扉页上,毛主席的签名依然清晰可见。最后一页的空白处,写着一句话:"革命不分国界,为人民而战直到最后一刻。"

切格瓦拉虽然离开了,但他的革命精神却在世界各地产生了深远的影响。在拉美、非洲和亚洲,无数年轻人从他的事迹中汲取力量,继续为民族解放事业而奋斗。时至今日,他的形象依然是反帝反殖民主义斗争的重要象征。

1967年10月15日,在北京的一次会议上,当得知切格瓦拉牺牲的消息时,毛主席说:"革命者虽然牺牲了,但革命事业永远不会停止。"