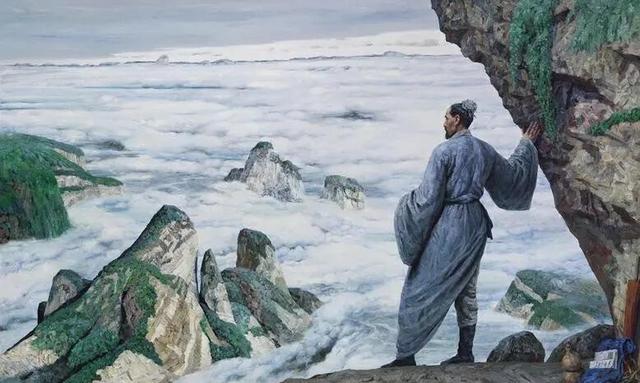

若觉生活不喜欢,劝君读读徐霞客

世人常道:"人生得意须尽欢",可又有几人能真正活得尽欢?每个时代都有标准答案,教我们如何去活,却很少有人敢问自己真正想要什么。在明朝万历年间,就有这样一个不走寻常路的人,他放弃了一个读书人最"体面"的科举之路,只为追逐内心最真实的渴望。

他走过的路,是别人眼中的荆棘;他看过的风景,在旁人看来不值一提;他的选择,让世人摇头。可他在病榻之上回首一生时,却说了一句"死而无憾"。死而无憾,这是何等的人生境界?他又是如何在那个强调循规蹈矩的时代,走出了一条属于自己的路?

这个敢于追寻内心的人,便是徐霞客。让我们走进这个明代奇人的故事,看看他是如何在平凡中造就了不平凡,又是如何在所谓的"失败"中谱写了属于自己的华章?

一、时代的异类:出身书香门第的徐霞客,因何放弃科举?看"失败者"如何成为千古传奇

万历十四年的冬天,江南常熟县的徐家,迎来了一个男婴的降生。这个婴儿就是日后的徐霞客,他的父亲徐有勉为他取名弘祖,字振之。

徐家世代书香,在当地颇负盛名。徐霞客的曾祖父曾任江南布政使司经历,祖父也是饱读诗书之人。可是到了徐有勉这一代,家道已经中落,但读书人的气节却丝毫未减。

五岁那年,徐霞客被送进私塾读书。私塾先生见这孩子聪明伶俐,对他寄予厚望。一日,先生正在讲解《孟子》,只见小小年纪的徐霞客突然举手发问:"先生,《水经注》里说的江南水道是怎样的?"

这一问,让先生颇为不悦:"读书人当以圣贤之书为重,何必问这些闲杂之事?"徐霞客却道:"可是《水经注》里的山川地理,也是圣人留下的足迹啊。"

私塾里的其他学童都在背诵四书五经,准备来年的童生试。唯独徐霞客,总是偷偷摸摸地看些游记方志。先生告到徐有勉面前,不料徐有勉不但没有责骂儿子,反而笑着说:"孩子有自己的兴趣,何必强求?"

十五岁那年,徐霞客第一次参加童生试。考场上,主考官出的题目是"天下兴亡,匹夫有责"。其他考生都在埋头写作八股文,徐霞客却写了一篇《游山记》,讲述自己在山中所见所闻。考官看后,连连摇头。

这一年,徐霞客落第了。

族中长辈纷纷劝说徐有勉,要管教儿子用功读书。可徐有勉却说:"我徐家子弟,不一定要走科举这条路。"这话传开,让族人大为不解。要知道,在那个时代,科举是读书人最体面的出路,也是光宗耀祖的唯一途径。

一次,徐霞客的表兄来访,问他:"你不走科举这条路,将来怎么办?"徐霞客指着书架上的《水经注》《山海经》说:"这些书里记载的地方,我都要去看看。"表兄听后大笑:"你可知道,你祖上徐经就是因为不安分,最后落得个身败名裂的下场?"

徐霞客淡淡地说:"我不求功名,只求山水。"

就这样,在众人的不解中,徐霞客开始了他的另类人生。他白天读《水经注》,晚上研究地方志,闲暇时就在附近的山野间游荡。邻里见了,都说徐家这个孩子"不务正业"。

万历二十五年,徐霞客满二十岁。这一年,他做出了一个惊人的决定:他要离开家乡,去游历天下名山大川。这个决定让全家震惊,唯有母亲理解他,亲手为他缝制了一件远游衣。

二、反叛与坚持:拒读圣贤书后的十五年,他独爱地理志,只为探寻世界奥秘

万历二十五年的春天,徐霞客在藏书楼里翻出一本泛黄的《地理志》,这本书记载了南越的山水风物。他捧着书本,一连看了三天三夜。这一年,正是他放弃科举后的第五个年头。

一日,族中一位老先生来访,见徐霞客正在研读《水经注》,不由得叹息道:"你爷爷当年可是知府啊,你这样沉迷山水,岂不是辜负了祖上的期望?"徐霞客放下书本,向老先生深深一揖:"山川之志,同样是圣贤之学。"

这番话传开后,族中长辈们都说徐家这个孩子"不知天高地厚"。可徐霞客却自有一套学问。他每日研读地理志,遇到不懂的地方,就去请教当地走南闯北的商人。有次碰到一位来自云南的客商,徐霞客向他打听滇地的风土人情,从早问到晚,直到客商嗓子都哑了。

万历二十七年,徐家来了一位远房表叔。这位表叔是扬州盐商,常年在外经商。他见徐霞客对地理如此痴迷,便送了他一套《大明一统志》。徐霞客如获至宝,连夜研读。书中提到江南一带有三百七十二处洞穴,他暗暗记在心里。

这时候,徐霞客的母亲看出儿子对山水的执着,便对族中人说:"让孩子做自己喜欢的事吧。"一位老族长听后直摇头:"现在的年轻人,都不知道什么是正经学问了。"

可徐霞客却在自己的路上越走越远。他开始跟着商人去附近的山里采药,每到一处,都要详细记录当地的地形地貌。一次,他随一位采药人到山中,发现一处奇特的溶洞。采药人说这里常有毒蛇出没,劝他别进去。徐霞客却说:"不入虎穴,焉得虎子?"说完,点着火把就钻了进去。

这一天,他在洞中待了整整一个时辰,出来时浑身湿透,但手里却多了一本写满地形记录的笔记。从此,他常常独自去山中探洞,每次回来都要写上几千字的游记。

万历三十年,徐霞客已经二十五岁。这一年,他开始系统整理自己的游记。有人问他:"你写这些有什么用?"徐霞客说:"前人的记载未必准确,我要亲眼看过才写。"

一次,他在整理游记时发现,《水经注》中关于某处山川的记载与实际有出入。他立即动身前往实地考察,在那里待了半个月,最终修正了这处错误。

这样的日子一晃就是十五年。在这期间,徐家的藏书楼里,四书五经渐渐落满灰尘,而各种地理志和游记却越堆越高。徐霞客的游记本子也从一本变成了一摞。

就在万历三十五年,徐霞客收到了一个令他振奋的消息:有商人从西南来,说那里有一座终年积雪的大山,山下有条大河,不知从何处来。这个消息让徐霞客彻夜难眠,他决定要亲自去看看那条大河的源头。

这个决定,让他的人生走向了一个新的转折点。而此时的徐霞客还不知道,他即将开启一段惊心动魄的寻源之旅。

三、寻找山河秘境:一次险境中的生死抉择,他竟收获了天下奇景

万历三十五年冬,徐霞客来到了浙江雁荡山。当地百姓告诉他,山顶有一处从未有人到达的绝壁,相传那里藏着一个神秘的洞穴。徐霞客听后立即决定前往探查。

当地一位姓王的老猎户劝他:"这绝壁太危险了,从来没人能上去。前年有个采药人想去,结果一去不返。"徐霞客却说:"既然从未有人到过,那便更该去看看。"

第二天清晨,徐霞客带着绳索和火把,独自向绝壁进发。这座绝壁高约百丈,四周光秃秃的,连藤蔓都没有。徐霞客绕着山壁转了三圈,终于发现一条羊肠小道。

这条小道极其狭窄,有些地方甚至只容一只脚踩,稍有不慎就会跌入万丈深渊。徐霞客一步一步地挪动,用了整整半天才爬到半山腰。就在这时,他发现了一个半人高的洞口。

站在洞口往里望,黑黝黝的一片。徐霞客点亮火把,刚要往里走,突然一阵阴风吹来,火把差点熄灭。正在犹豫时,洞里传来"哗哗"的水声。这声音让徐霞客来了精神,他紧了紧衣服,弯腰钻了进去。

洞内蜿蜒曲折,时而低矮,时而开阔。走了约莫一炷香的功夫,前方豁然开朗。一个巨大的地下溶洞出现在眼前,洞顶悬挂着数不清的钟乳石,洞底有一条暗河在流淌。

徐霞客取出随身携带的竹简,仔细记录着洞内的一切。这时,他发现洞壁上有许多奇怪的图案,像是某种古老的文字。他正要凑近观察,突然听到远处传来"扑棱棱"的声响。

原来是一群蝙蝠被惊动了,成群结队地往洞口飞去。这场面把徐霞客的火把都扑灭了。在伸手不见五指的黑暗中,他冷静地摸出火石,重新点亮了火把。

就在这时,徐霞客听到暗河深处传来雷鸣般的响声。他顺着河流往前走,发现这条暗河竟然注入了一个地下瀑布。瀑布下方是一个深不见底的潭水,水声轰鸣,震耳欲聋。

这一发现让徐霞客激动不已,他立即在竹简上记下:"此处地下暗河,当为雁荡山水之源。"记完后,他又仔细丈量了洞穴的大小,画出了简单的地形图。

当徐霞客从洞中出来时,天已经黑了。山下的王老猎户带着几个村民正准备上山找人。见徐霞客安然无恙地回来,众人都松了一口气。王老猎户说:"你可真是胆大,这么危险的地方也敢去!"

徐霞客笑着说:"若不去险境,又怎能见到奇景?"说完,他就地坐下,借着月光写下了《雁荡山神秘洞探险记》。这篇游记后来在江南文人圈中传阅,引起了不小的轰动。

这次探险之后,徐霞客的名字开始在江南一带传开。人们都说,这个不走寻常路的读书人,竟然发现了雁荡山的秘密。从此,来访的文人越来越多,都想请教他游历山水的经验。而徐霞客却已经把目光投向了更远的地方——他听说西南有一条大江,是天下第一大河,他决定要找到这条大江的源头。

四、西南之行:垂暮之年的生命绝响

崇祯九年的秋天,已经年近花甲的徐霞客做出了一个惊人的决定。他要去西南寻找长江源头,这个消息一出,立即在江南文人圈引起轩然大波。

"徐先生都这把年纪了,还要去那么远的地方?"一位老友劝他:"西南多瘴气,路途艰险,还是在家安度晚年吧。"

可徐霞客却说:"此生若不能寻得江源,死也难瞑目。"说完,他就开始准备行装。这时候的徐霞客,已经不复年轻时的健朗。多年的跋涉让他落下了一身病痛,膝盖经常肿胀,有时连路都走不动。

出发前,他去拜访了老友陈继儒。陈继儒听说他要去西南,连忙写了几封信给云贵一带的朋友,请他们照应。临别时,陈继儒拉着他的手说:"你这一去,不知何时能回。"

徐霞客笑着说:"待我寻得江源,便即回转。"

这年九月,徐霞客带着一个叫阿贵的仆人,踏上了西行之路。刚出发没多久,阿贵就被路途的艰险吓得连夜逃走了。徐霞客只得独自前行。

在贵州境内,他遇到了一群苗族猎人。猎人们见这个白发苍苍的汉人独自在深山里行走,十分惊讶。徐霞客用简单的手势和他们交流,表示要去寻找大江的源头。猎人们告诉他,再往西走,有一座雪山,山下有条大河奔涌而出。

这个消息让徐霞客振奋不已。可就在这时,他的旧疾突然发作,浑身发烫,连路都走不动了。一位苗族老人收留了他,用草药给他医治。在苗寨养病的日子里,徐霞客详细记录下了当地的风土人情。

病好后,他继续西行。在云南境内,他遇到了一群纳西族的商人。商人们正要去西藏做买卖,徐霞客便跟着他们一起前进。可是越往西走,路越发艰险。有时要攀爬悬崖,有时要涉水过河。

一天,他们来到了一处峡谷。商人说这里是盘江,是长江的支流之一。徐霞客立即取出笔墨,开始测量河道宽度,记录水文特征。他在峡谷中来回奔走,为了看清河道走向,甚至不顾危险地爬上陡峭的崖壁。

正在这时,他的膝疾又犯了。这次比之前更严重,连站都站不起来。纳西族的商人们轮流背着他前行,终于到达了鸡足山下的一座寺院。

寺里的和尚们收留了这个倔强的老人。徐霞客虽然卧病在床,但仍然坚持记录。他询问每一个来寺里的商人和香客,详细了解西边的地理情况。他还让人背着他去看鸡足山的地形地貌,即便是躺着,也要把山的样子画下来。

就这样,他在鸡足山一带待了整整三个月,写下了详尽的《鸡足山志》。可是他的身体状况却每况愈下,最后连笔都拿不稳了。纳西族首领木增派了八个壮士,用担架将他抬回江南。

这次西南之行,前后历时三年,途经万里。虽然没能寻得长江源头,但徐霞客却留下了大量珍贵的地理考察资料。他对盘江的记载尤其详细,后来成为了研究西南水文地理的重要参考。

五、千古留名:死后方显价值的徐霞客游记

崇祯十四年春天,从西南返回的徐霞客已经病重难起。他将自己多年来收集的标本、地图和游记整理成堆,放在床边,一遍遍地翻看。

这时,他的老友范冲来访。范冲拿起一本游记翻看,发现里面记载了无数前人未曾发现的地理奥秘。他惊讶地说:"先生的游记,当付梓问世。"徐霞客却说:"这些都是粗浅之作,还需整理。"

没过多久,徐霞客便撒手人寰。临终前,他将一箱子游记交给范冲,说道:"这是我毕生心血,烦请整理成书。"

范冲应下这个重托,可是还没等他开始整理,清军就已南下。江南烽火四起,徐霞客的故居也未能幸免。一场大火烧毁了徐家的半数藏书,幸好范冲早已将游记转移到安全之处。

清军入关后,徐家的处境更加艰难。徐霞客的儿子不得不变卖家产,躲到乡下生活。但徐霞客的游记却在文人间悄悄流传。有识之士发现,这些游记不仅记录了地理风貌,更详细地记载了各地的水文、地质和风土人情。

康熙年间,一位叫李寄的年轻人读到了几页残缺的游记抄本。这些只言片语让他深受震撼。他决定寻找徐霞客游记的完整版本。

李寄走访了江南各地的文人,搜集游记抄本。他发现,不同版本之间存在很大差异。有些是转抄时的讹误,有些则是后人的随意添加。为了还原真实的游记内容,李寄决定重走徐霞客的路。

从雁荡山开始,李寄一路西行。他看到了徐霞客记载的地下暗河,攀登过徐霞客描述的悬崖绝壁,也见到了西南的大江奔流。每到一处,他都会对照游记内容,仔细校对。

十年后,李寄终于整理出了一个相对完整的版本。这时,已有学者发现,徐霞客的很多地理发现都具有重要的科学价值。比如他对石灰岩地区的描述,为后人研究喀斯特地貌提供了珍贵资料。

康熙四十年,朝廷派人勘测西南地形。测绘官员们惊讶地发现,徐霞客的记载与实地情况高度吻合。有官员在奏折中写道:"徐霞客游记,当为地理之典范。"

雍正年间,一位叫查慎行的官员偶然得到了一本《鸡足山志》的手稿。他仔细研读后发现,这竟是徐霞客生前最后的著作。查慎行立即派人寻访徐霞客的后人,想要了解更多细节。

此时的徐家后人已经衰落,居住在一个偏僻的小村。但他们仍然保存着徐霞客的一些遗物,包括他使用过的指南针和测量工具。这些东西后来都被收入了故宫博物院。

乾隆年间,朝廷编修《四库全书》,将《徐霞客游记》收入其中。总纂官在提要中写道:"此书记山川之细,考地理之精,前无古人,后无来者。"从此,徐霞客的名字永远地留在了中国地理学的史册上。