众所周知,唐诗在中国的文化史上占有重要的地位,这一时期的诗人可谓是群星璀璨,诗歌佳作更是数不胜数。而这一切都要归功于唐代稳固的物质基础和宽松的政治政策,正是这些因素,为诗歌在唐代的繁荣起到了十分重要的推动作用。

唐诗能有如此佳绩,间接来说是唐太宗李世民开创的“贞观之治”为唐诗的辉煌打下了坚实的环境基础,使得生活在那个梦幻时代的诸多才子们有了可以酣畅淋漓地发挥才能的空间。

李世民

作为明君的李世民其实也写过不少诗,不过最为世人熟知的一首,则是这首《赠萧瑀》:

疾风知劲草,板荡识诚臣。

勇夫安识义,智者必怀仁。

单凭艺术角度而言,这首五言绝句算不得十分出彩,但是谈到这首诗背后的故事,却不免让人对诗中的主角——萧瑀十分感兴趣,他到底是谁,为什么李世民要专门写首诗赞颂他呢?

说起这个萧瑀,他的身世可是不得了。他的高祖是梁武帝萧衍,也就是历史上那位因笃信佛教,而突然丢下国家大事和满朝文武,跑到寺庙里当和尚的皇帝。他的曾祖父则是历史上赫赫有名的昭明太子萧统,由他主编的《昭明文选》是中国历史上第一部文学作品集,对后世影响很大。

昭明太子

萧瑀的父亲萧岿是后梁明帝,据说口才了得,十分善于安抚部下。萧瑀作为皇子,从小在父母的呵护下长大。虽说出身皇族,但是他并没有养成纨绔的恶习,反而待人彬彬有礼,行事光明磊落。

虽然南梁和后梁先后灭亡,但是以萧瑀为代表的兰陵萧氏作为望族,却涌现出许多帝王将相式的人物,在当时的中国依然拥有很大的权势,影响力很大。

开皇二年,隋文帝杨坚出于门第联姻的考虑,纳了萧瑀的姐姐做了晋王杨广的妃子。萧岿怜惜女儿年幼,恐其孤独思家,便让九岁的萧瑀作为“压轿郎”,一起随姐姐来到了长安。为了安抚王妃儿媳孤寂的心情,独孤皇后在和杨坚商量后,决定将萧瑀留下,一起陪伴姐姐。

就这样,萧瑀被留在了长安,跟姐姐和姐夫杨广一起生活。杨广十分宠爱萧妃,爱屋及乌,他也很喜欢萧瑀。随着萧瑀慢慢长大,杨广和萧瑀结下了深厚的情谊。萧瑀长大成人后,一表人才,学识渊博,很受杨广的器重。

然而,杨广成为皇帝后,开始穷兵黩武、荒淫无道的统治。萧瑀曾多次劝谏,但是杨广却听不进去,还大为恼火,将萧瑀贬到河池郡任太守。

杨广

隋末天下大乱,匪盗横行,萧瑀作为地方长官,在河池招募勇士,并主动突袭盗贼,打得对方落荒而逃,河池也得以在乱世中安定繁荣,由此可知萧瑀的能力非同一般。

萧瑀的屡次劝谏没能唤醒隋炀帝,而隋朝也最终不可避免地走向了灭亡,但是萧瑀却还有下一个去处,那就是李唐。

萧瑀的妻子是独孤皇后的亲侄女,而李渊则是独孤皇后的亲外甥,所以论起来萧瑀和李渊还是亲戚。两人同在隋朝为官,私交甚好。李渊在太原起兵后,写信给萧瑀邀他来此一叙,并让儿子李世民将信亲自转交。萧瑀打开信后,方知是李渊邀他归唐。兄弟有事,自己当然义不容辞。萧瑀当即收拾行囊,立即启程赶奔长安,并把河池的兵马交由李世民掌管。

萧瑀作为两朝的皇亲国戚,还是兰陵萧氏的代表人物,个人能力也非常突出,自然受到李渊的重用。他被授予为户部尚书之职,并封为宋国公。

萧瑀

唐朝帝业初建,制度尚未完备,国事繁重。李渊无法面面俱到,遂命萧瑀为中书令,相当于当朝宰相。而萧瑀也不负众望,孜孜不倦,办起事来井井有条、不遗余力,深得李渊的赏识。

武德三年(公元620年),李渊派李世民率军东击王世充,萧瑀随军参与了这次战役。他为李世民出谋划策,并在每次作战前都给出中肯的意见,深受李世民的赏识,这样萧瑀与李世民也建立起了良好的关系。

一个人若要成功,自然要跟对人,萧瑀在李世民兄弟的内部争斗中,站在了李世民的一方。

随着唐朝统治秩序逐渐稳定,东宫太子李建成与秦王李世民两大政治集团的矛盾也逐渐公开化。每当李世民受到对方的诽谤时,萧瑀便在李渊面前为他仗义执言,并建议立李世民为太子。虽然最终未能使李渊痛下改立太子的决心,但是在很大程度上为李世民夺取政权制造了舆论和精神力量。

公元626年7月,在精心策划下,李世民发动了玄武门之变,杀死了太子李建成和齐王李元吉,李渊不久之后被迫退位,李世民登基做了皇帝,史称唐太宗。

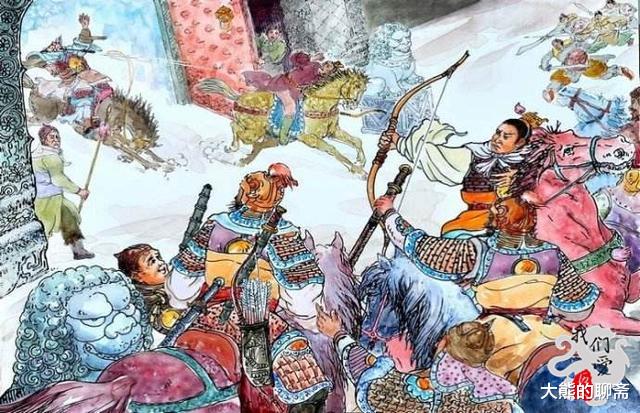

玄武门之变

俗话说,一朝天子一朝臣。李世民组建了一支以秦王府幕僚为主干的班子,高士廉为侍中,房玄龄为中书令。萧瑀作为前朝重臣,非但没有被换掉,反而被晋升为为尚书左仆射,在凌渊阁二十四功臣排名第九位,可见萧瑀非凡的政治才干和在帮助李世民夺权斗争中的功劳之大。

有一次,李世民搞了一个宴会,请满朝文武喝酒。或许是比较开心,多喝了几杯,有些醉意。李世民突然冒出一句令人匪夷所思的话:“自知一座最贵者,先把酒。”在这种场合下,一般先出来的应该是长孙无忌、房玄龄这种大牛,但是大家都在暗自思忖,看谁先当出头鸟。没想到萧瑀气定神闲,伸手将自己面前的酒杯端了起来。李世民笑眯眯地问:“萧卿怎么个说法?”

萧瑀底气十足地说道:“臣乃是梁朝天子儿,隋朝皇后弟,尚书左仆射,天子亲家翁。”

李世民闻言拍手大笑,满座众人也无人不服。

李世民也经常回忆起自己在当秦王时恐惧畏祸,而萧瑀却多次在李渊面前为自己主持公道的旧事,说:“此人不可以厚利诱之,不可以刑戮惧之,真社稷臣也”。另外还赐诗《赠萧瑀》,颂扬他的忠诚和仁义。

萧瑀一生宦海沉浮,多次拜相,也被多次罢相,原因大抵是因为他忠诚耿直但失于偏颇,与房玄龄、杜如晦等皇上心腹之人不和,得罪了不少人。另外他还有个毛病,就是经常在李世民面前说其他同僚的不是。而李世民性格开明,倾向于看别人的长处,所以对萧瑀的这种做法不是很满意。不过要说萧瑀的运气也是非常好,遇到一位千古明君,否则结局肯定不得善终。虽然萧瑀被屡次罢相,但不久后又能东山再起。

不过,萧瑀最终还是被他的自负付出了惨重的代价。贞观二十年(公元646年),萧瑀因逆忤圣意,惹恼了李世民,再次被罢免相位,贬出京城。而他的80岁的姐姐萧皇后在得知此事后伤心不已,竟一病不起,与世长辞了。74岁的萧瑀得知后,感到无比的孤苦和寂寞,这个从小与他相依为命的姐姐走了,这个世界上,再也没有和他同一辈的亲人了。

李世民也感念自己对待老臣有失偏颇,便立即下诏,把萧瑀召回京城,恢复他的爵位,还让他跟随自己到玉华宫休养。但是萧瑀却仍然十分消沉,接连受到几次打击的他竟一病不起,三个月后,萧瑀也随姐姐而去,终年74岁。

萧瑀的一生虽算不上波澜壮阔,但是他作为前朝遗臣,竟能在隋唐两朝进入权力中心,多次拜相,也算是一部传奇。