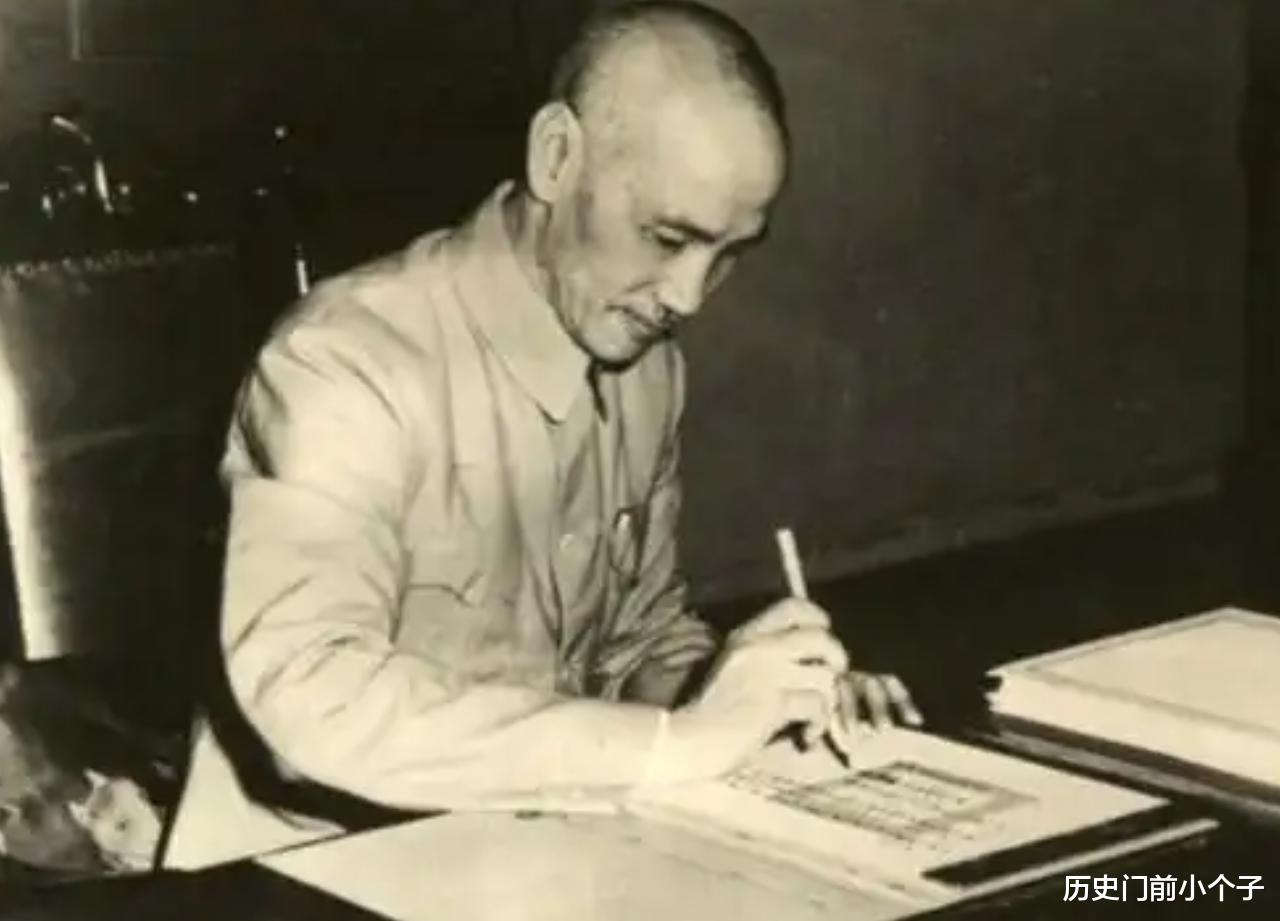

1978年6月,郭沫若在北京去世,享年86岁,党组织给了他很高的评价,肯定他是我国杰出的作家、诗人和戏剧家,又是马克思主义的历史学家和古文学家。

郭沫若的悼词中,同样有这么一句话:“伟大的无产阶级文化战士”,而让人没想到的是,邓小平后来在郭沫若的追悼会上,却是将“伟大”两个字改为了“卓越”,称他为“卓越的无产阶级文化战士”

邓小平改这两个字的背后,蕴含着什么深意呢?

雄浑的大渡河又称为“沫水”,温柔的青衣江又叫“若水”,两条河流都经过的灵秀之地四川乐山沙湾镇,孕育了郭沫若这一在中国历史上留下浓墨重彩的“大人物”

在文学艺术,历史考古,思想文化,科学教育等诸多领域,郭沫若颇有建树,你可以承认他在情感方面有诸多不好,但郭沫若在这些领域中的成就,是极少人能够达到的,这是不争的事实,甚至在1939年郭沫若的父亲去世后,毛主席在给郭父写的挽联中,更是称郭沫若为“文坛宗匠”

实际上,如果你真正了解了郭沫若的人生,也许,你会有新的看法。

1913年,21岁的郭沫若离开了四川老家,奔赴日本学医的同时,寻求救国救民的办法,虽然他身处日本,但他始终心系祖国,他曾在给父母的信中,将祖国比作大树,将自己比作一片树叶。

学医虽好,但是在当上兵荒马乱的岁月里,无法救国,1923年,郭沫若做出了自己人生中的一大决定,“弃医从文”,试图以文学的力量唤醒民众,也是他选择了一条正确的道路,所以机缘巧合下,他结识了一大批有着同样崇高理想的共产党人,譬如毛主席,周恩来,瞿秋白等等。

1927年蒋介石发动“四一二反革命”,郭沫若成为了第一个向蒋介石发出声讨檄文的人,他曾在文章《请看今日之蒋介石》写道:现在凡是有革命性、有良心、忠于国家、忠于民众的人,只有一条路,便是起来反蒋!反蒋!

这时的郭沫若,同样是有着热血的中国优秀年轻人,他所作的一切,都是为了让祖国更好,在周恩来的安排下,郭沫若参加了南昌起义,血与火的考验中,郭沫若也踏出了自己人生中比较关键的一步,正式地加入了中国共产党。

蒋介石此人是“有仇必报”,对于郭沫若的“声讨檄文”,他尤其恨得咬牙切齿,为此,他悬赏3万大洋要郭沫若的“项上人头”,面对如此险境,郭沫若并不屈服,但为了暂避锋芒,他再次回到了日本,直到10年后抗战全面爆发,郭沫若毅然决然回到国内,投身于抗战事业中。

由于当年郭沫若是秘密入党,所以他的身份并不公开,再加上郭沫若此时在中国文艺界已经有了一定的地位,他被聘请为了国民政府军事委员会政治部第三厅的厅长,

这样的一个关键职务,给了郭沫若更好革命的机会,在周恩来的领导下,他为宣传抗战文化和党的统一战线工作中,发挥了重要的作用。

抗战并不是“一帆风顺”的,蒋介石曾多次罔顾抗战大业,发动对我党我军的袭击,譬如“皖南事变”,为此,激愤异常的郭沫若写出了《棠棣之花》抨击时局,指责蒋介石破坏抗战事业。

毛主席对郭沫若的文学才华,是比较赏识的,特别是对郭沫若创作的历史剧,他尤其赞赏,毛主席曾给郭沫若写信:“你的史论、史剧有大益于中国人民,只嫌其少,不嫌其多,精神决不会白费的,希望继续努力”

1944年,郭沫若写下《甲申三百年祭》,毛主席看后,很是欣赏,为此他下令将这篇文章广泛印成了“延安整风”学习的材料。

而毛主席与郭沫若的亲密关系,也不仅仅在于此,1945年,毛主席来到重庆谈判,郭沫若前去迎接,看到毛主席的手臂上空无一物,郭沫若一时激动的将自己手臂上的表取了下来,送给了毛主席。

毛主席向来是不喜欢接受旁人礼物的,但他与郭沫若早在20年前的1926年就已经相识,两人算是老友,因此,毛主席破例收下,而郭沫若送毛主席的这块手表,也成为了毛主席一生的挚爱,直到毛主席去世后,这块手表被送往了韶山毛泽东同志纪念馆收藏。

新中国成立后,郭沫若将自己的人生推进到了一个新的时期,他是新中国在文化领域的重要领导人,曾在科学文化教育界担任了许多重要职务。

邓小平曾评论郭沫若,说:“郭沫若和鲁迅一样,是我国现代文化史上一位学识渊博、才华卓具的著名学者,他是继鲁迅之后,在中国共产党领导下,在毛泽东思想指引下,我国文化战线上又一面光辉的旗帜。”

因此,在中国现代文学界,有“鲁郭茅巴老曹”这样的一个排序,郭沫若仅次于鲁迅。

1978年,郭沫若因病离世,考虑到他对革命做出的巨大贡献,党组织决定为他举行盛大的追悼会,并且决定由邓小平亲自致悼词。

在有关部门起草的悼词中,邓小平看到了一句:伟大的无产阶级文化战士。

邓小平认为,伟大寓意着崇高的精神和高洁的品质,卓越主要是指在某一方面取得了巨大成就,郭沫若的一生,不就是在文学上,取得了最耀眼的成绩吗?

所以,邓小平几经思索后,将这句中的“伟大”两字,改为了“卓越”,意为郭沫若是一位卓越的无产阶级文化战士。

如今因为一些舆论,很多人对郭沫若的印象很不好,如果真正了解的郭沫若的革命人生,也许很多人都会有不同的看法吧?

殊不知郭沫若乃是新诗的开创者,还是马克思主义中国史学的开山鼻祖,他同样也是新文化运动的旗手之一,他留下了600 万字译文,是开创至今仍在被沿用翻译范式的翻译大家,他在考古学、金石学、古器物学、文献学领域等做出了杰出贡献。

要评价一个历史人物,不能只讲他好的,当然也不能只讲他坏的,要从客观的角度出发,并最好考虑到当时的年代,情况等等,一定要用唯物主义的方式看待历史人物。