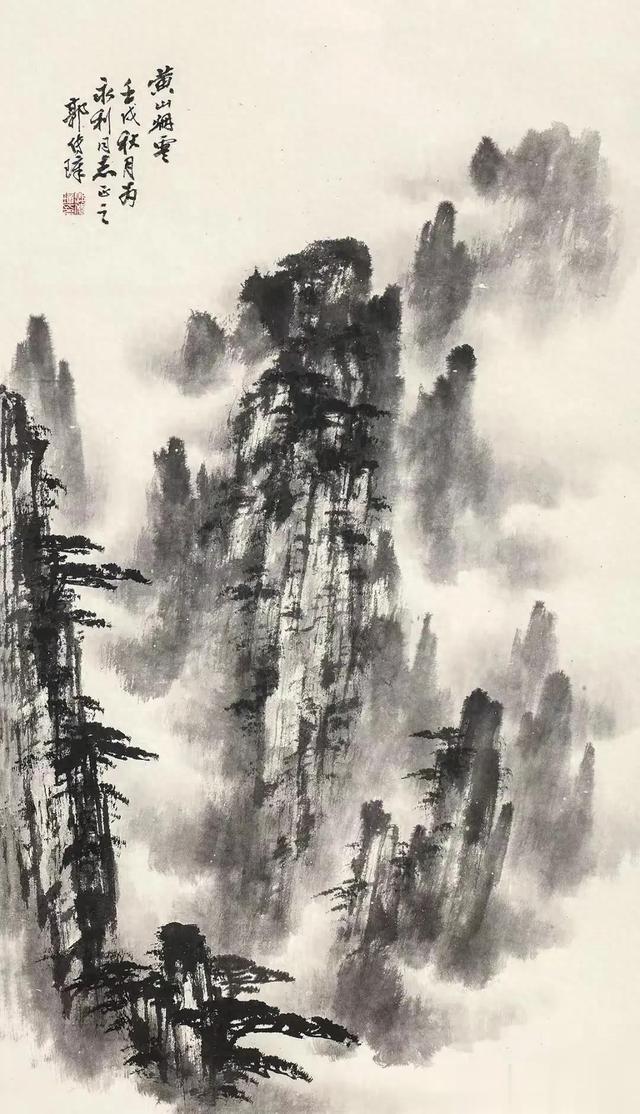

二十世纪的中国山水画坛,黄山始终是画家们魂牵梦萦的终极试炼场。在这座被徐霞客称为"登黄山天下无山"的东方神岳面前,郭传璋以半世纪光阴编织出独属自己的云水密码。这位生于京华却将魂魄寄予徽州烟云的老者,用数万次峰回路转的笔锋,在丈二宣纸上重构了黄山的气象万千。

郭传璋的黄山从来不是静止的标本。观其1983年《天都晓色》,狼毫在生宣上犁出的不是轮廓,而是流动的时间——宿墨凝成的峭壁尚浸着子夜寒露,淡赭点染的云海已泛起破晓微光。这位古稀画家总在寅时初刻展纸研墨,捕捉黄山瞬息万变的晨昏交割,笔尖游走于现实与幻境之间,将七十二峰化作水墨的潮汐。

他独创的"游云皴"技法,在《西海群峰图》中臻至化境。羊毫饱蘸清水,在未干的焦墨山脊上轻轻掠过,霎时云气自岩隙升腾,似有群仙驾鹤掠过画轴。这种对水分子扩散轨迹的精妙控制,让传统破墨法焕发新生,恰如石涛所言"笔墨当随时代",却在千年后遇见量子力学的诗意印证。

郭传璋调色盘上的青绿,是黄山亿万年的地质年轮。1987年《莲花峰烟雨》中,他从歙砚中研出十三层青黛:底层是二叠纪石灰岩的冷峻,中层混入三叠纪页岩的温润,表层浮动着第四纪冰川的银灰。矿物颜料与植物汁液的交响,在绢本上沉淀出地质运动的磅礴史诗。

夜宿玉屏楼的那些年,他常在月下观察云海的量子态变幻。黎明前完成的《云瀑图》里,宿墨与藤黄在生宣纤维间发生着微妙化学反应:未干的墨痕被晨露浸润,晕染出类似显影液中的银盐结晶,恰似波函数坍缩的视觉隐喻。这种对材料物性的哲学思考,让他的黄山总蒙着层量子纠缠的薄纱。

郭传璋画面中的留白,是道家"虚室生白"的当代诠释。《梦笔生花》系列里,占画面七成的虚空并非空缺,而是充盈着黄山特有的负氧离子。观者凝视那些雪白缝隙时,松涛声自纸背渗出,恍惚间已置身海拔1864米的光明顶。这种以无为有的空间营造,暗合海德格尔"存在即空间"的现象学思考。

晚年创作的《黄山四季》十二条屏,将道家时空观推向极致。同一座始信峰在四时流转中呈现十二种物质形态:春雨中的山体化作水墨涟漪,秋霜下的岩石结晶为冰裂纹理。这种对同一母题的多维解构,恰似普鲁斯特追忆逝水年华,在时光褶皱里打捞存在的本质。

当暮年的郭传璋用颤抖手腕题写"一生痴绝处,无梦到徽州"时,九十二载春秋已化作纸上的云蒸霞蔚。他的黄山不是地理概念,而是流动的哲学现场——那些在宣纸上呼吸的峰峦,既是对渐江、梅清等新安画派的隔空唱和,更是东方美学在量子时代的诗意重生。在此处,每一缕墨痕都是山魂的显形,每处留白皆成宇宙的入口。