中国的空间站,不再是一个单纯的实验平台,而正在变成一座“太空母港”。

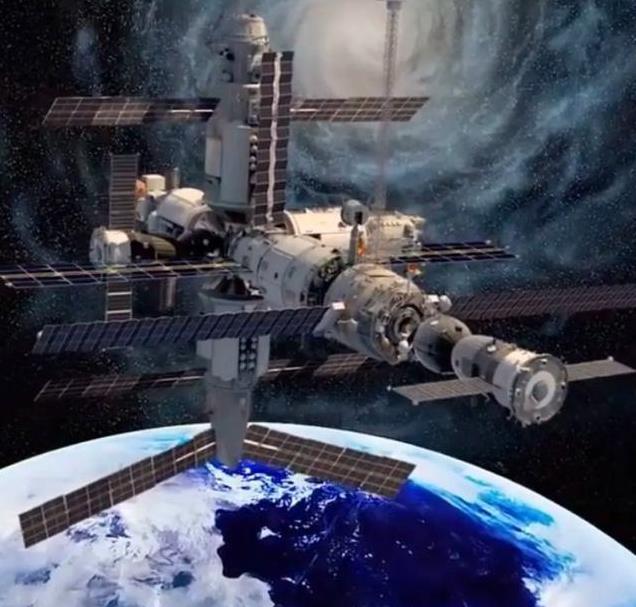

从最初的三舱结构到如今的六舱计划,从简单的“T”字型到未来多变的“十”字、“丰”字甚至“华”字型,它不仅是中国航天技术的展示,更是未来人类探索宇宙的重要起点。

这样的转变背后,不仅展现了中国航天的硬实力,也体现了对未来太空格局的重新定义。

回望起点,2021年天和核心舱的发射,将中国航天正式推向了有人空间站时代。这个22.5吨重的庞然大物,是空间站的核心枢纽。

电路、环境控制、生命支持系统——所有的一切都从这里延展开来。

随着问天和梦天实验舱的加入,中国空间站的“T”字形结构初具规模。

问天舱主要关注生命科学研究,比如研究微重力下植物的生长和人类生命体征的变化;梦天舱则更专注于物理实验和货物储存。

两舱一主,既满足了科学实验的需求,又为航天员的生活提供了保障。

不过,“T”字型只是一个开始,接下来要开发、探索的才是“大菜”。

未来,我们的空间站必然是要继续发展壮大的,地方小了不够用。

2025年,中国空间站的升级计划已经成为现实议题。全新的节点舱设计,将成为这一转型的关键。

这个舱段配备了六个高兼容性的对接接口,可以灵活对接载人飞船、货运飞船,甚至未来的伴飞模块。它让空间站的构造从固定的“T”字型转向灵活多变的“十”字、“H”型,甚至更复杂的构型。

更令人惊叹的是,这种模块化设计的潜力远超表面。通过积木式的拼接和组合,未来的中国空间站将支持多达53种构型,从而满足各种任务需求,这也是为中国未来的航天事业打下基础。

不再只是一个空间站,而是一座真正的“太空母港”。

这种积木式设计并非只是一个单纯的技术突破,它依赖于中国空间站背后强大的数字化能力。

如今的空间站已经完全实现了数字化运行,从设备状态到能源管理,从机械臂操作到航天员健康监控,全都通过自主研发的中文操作系统实时掌控。

更重要的是,这套系统并不仅仅局限于空间站本身,它与地面站和数字模拟站形成了天-地-数字三位一体的协同模式。

地面上的“数字孪生空间站”可以实时模拟和监控太空中实际空间站的运作状态,这让任务调整和故障处理变得更加高效。

这一体系不仅大幅提升了空间站的运行效率,还为未来的多舱段扩展提供了技术保障。

然而,空间站的扩展也对航天运输能力提出了更高要求。

当前的神舟系列飞船,每次只能运送三名航天员和有限的物资,显然无法满足未来六舱、更多任务的需求。为此,中国正在研发新一代载人飞船。

这款飞船不仅能容纳七名航天员,还具备可重复使用的能力。无论是近地轨道的任务,还是未来的载人登月,它都能胜任。

事实上,新飞船已经多次完成测试,其高安全性和高效运输能力,将成为未来中国空间站和深空探索的重要支柱。

与此同时,配套的新型火箭也在开发中,它们将共同为月球基地和火星任务提供强大的后勤保障。

当然,中国空间站的意义不仅限于科技突破,它正在成为全球太空探索的重要合作平台。随着国际空间站逐步接近退役,中国空间站的地位愈发突出。

截至2025年,已有17个国家参与了首批科学实验项目,包括瑞士、德国、法国、日本等。这些合作项目涉及生命科学、材料物理等多个领域,展示了中国空间站在国际科研中的吸引力。

不仅如此,未来的国际合作舱段将会进一步开放,与更多的国家合作,共同探索宇宙的奥秘。到时候,中国空间站正在从一座区域性科研平台,变成全球科学家的太空实验室。

或许有人会问,中国的空间站为何能被称为“太空母港”?相比国际空间站,中国空间站的对接能力是否真的更强?

答案在于兼容性和升级能力的结合。

虽然国际空间站当前提供了八个对接接口,但由于建造过程中涉及十多个国家,各接口标准无法完全统一,这就限制了其灵活性和实际利用率。

相比之下,中国空间站的所有接口均由本国设计,具有高度通用性,能更高效地对接各类飞船。

此外,国际空间站面临老化问题,其寿命已接近尾声,预计2026年至2030年之间退役。而中国空间站的寿命至少为30年,新舱段不断加入,其对接能力将扩展至11个以上。

这种可持续的升级能力,让中国空间站在全球航天合作中占据了重要地位。

不仅如此,中国空间站还承载着更宏伟的目标——支持人类的深空探索。

从载人登月到火星探测,空间站将成为这些任务的中转站和后勤保障中心。

从一个被排除在国际空间站之外的国家,到如今建设出世界领先的空间站,中国航天的发展之路,每一步都走的坚定,走的稳当。

事实证明,封锁和孤立并不会阻碍中国人前进的脚步,只会成为推动中国人奋发向上的动力。

科技的力量无穷无尽,人类对科研的探索永无止境。科技改变人类,也改变了世界的规则。中国人擅长于追赶,我们从一个一穷二白的落后国家,一点点追赶,是中国人的坚韧和勇敢造就了今天的中国科技。

无论是月球还是宇宙,都有人类未知的事物,而我们,也会积极探索,寻求多方合作,为人类探索宇宙做出重要贡献。

参考资料:

《中国空间站有五十三种构型,将成为中国太空母港》——环球网科技