窑洞内,油灯下,写出经典,疾言厉声;毛主席:要懂得自己的历史

世人皆知《改造我们的学习》是毛主席在延安时期的经典著作,却不知这篇文章竟是在一盏昏暗的油灯下完成的。1941年的延安,物资匮乏,条件艰苦,可就是在这样的环境下,毛主席写下了这篇震撼人心的文章。

当时的窑洞内,只有一张土炕,一张方桌,和一盏忽明忽暗的油灯。油灯的光芒映照在毛主席专注的面庞上,他伏案疾书,时而停笔沉思,时而奋笔疾书。从深夜到黎明,从春寒到秋凉,这篇文章究竟经历了怎样的打磨过程?又蕴含着怎样深刻的历史洞察?

一、延安窑洞:一盏油灯照亮革命征程

1941年的延安,一盏普通的油灯在窑洞里闪烁。这盏油灯见证了毛主席在延安十三年间的生活与写作历程。当时的延安,生活条件异常艰苦,一个普通的窑洞便是中央领导人的住所。

窑洞里的陈设极其简单。靠窑洞后壁,是一张用几块木板拼成的土炕,炕上铺着粗布面的褥子。在窑洞的一侧,放着一张方桌,这就是毛主席日常读书写作的地方。桌上除了一盏油灯,就只有一些稿纸和几本书籍。

油灯用的是最普通的桐油,每天配给量有限。1941年春天,延安遭遇物资短缺,连最基本的桐油都十分紧缺。当时负责后勤的同志提出要给中央领导配发多一些油料,毛主席得知后立即表示反对:"大家都在节约用油,我们更应该带个好头。"

就是在这样的条件下,毛主席仍然保持着严格的工作制度。每天晚上,他都会在这张方桌前工作到深夜。有时油灯的光芒实在太暗,他就将油灯挪得离稿纸更近一些。

1941年4月底的一个晚上,窑洞外春寒料峭。秘书胡乔木送来了一份《解放日报》的社论初稿,毛主席仔细阅读后,提出了详细的修改意见。这时已是深夜,油灯的灯芯开始结碳,光线越发暗淡。胡乔木提议改天再改,毛主席却说:"现在脑子清醒,就趁这个时候把它改完。"

在那段时期,延安的冬天特别寒冷。窑洞里烧着一个小火炉,但为了节约燃料,往往是工作时才点燃。有时夜深人静,窑洞里只剩下毛主席一人在灯下写作,火炉早已熄灭,寒气渐渐袭来。

1941年5月初,距离高级干部会议召开只有几天时间了。一天深夜,警卫员小李发现窑洞里的灯光还亮着,轻轻推门一看,只见毛主席正伏案疾书。桌上摆着几大摞的参考资料,有《联共党史》,有马克思、恩格斯的著作,还有一些关于中国革命历史的档案材料。

那些日子里,油灯的光芒总是在窑洞里亮到很晚。有时是修改文稿,有时是批阅文件,有时是研读马列著作。在这盏油灯的见证下,《改造我们的学习》的初稿逐渐成形。每一个字,每一个标点,都凝聚着深邃的思考。

二、《改造我们的学习》的诞生背景

1941年初春,延安的天气还带着丝丝寒意。一天下午,在中央大礼堂召开的一次干部会议上,一位年轻干部慷慨激昂地引用了马克思的话,却说不出这些话出自哪本著作,更说不清在中国具体该如何运用。这件事引起了毛主席的深思。

"知识的问题是一个科学问题,来不得半点虚伪和骄傲。"在接下来的几次会议上,毛主席多次提出这个观点。当时党内的学风问题日益突出,有些同志背着一大堆马列著作的词句,却对中国的实际情况知之甚少。

3月15日,一份来自陕北某县的调查报告摆在了毛主席的案头。报告显示,当地一些干部热衷于背诵马列著作中的名言警句,但在处理具体工作时却束手无策。更令人担忧的是,这种现象在党内并非个例。

"要开一次高级干部会议。"3月底的一天,毛主席对中央办公厅的同志说。很快,会议的筹备工作就开始了。为了让与会同志能够充分发言,会议持续时间定为一个月。

4月初,高级干部会议在延安开幕。会上,一些同志谈到了他们在工作中遇到的实际问题。有的说对马列著作理解不深,有的说不知道如何把理论和实际结合起来,还有的说对中国革命历史了解不够。

一位来自江西的老同志在发言时说:"我们打了十几年仗,可是对革命战争的规律却说不清楚。"这句话引起了与会同志的共鸣。

会议期间,毛主席认真听取了大家的发言,不时记下笔记。他发现,党内当时确实存在着教条主义和经验主义两种倾向。一些同志只知道背诵马列著作的词句,另一些同志则完全凭经验办事,不注重理论学习。

5月19日,在会议即将结束时,毛主席作了重要讲话。这个讲话,就是后来的《改造我们的学习》。讲话中,他特别提到了"有的放矢"这个比喻:"'的'就是中国革命,'矢'就是马克思列宁主义。我们要用这个'矢'去射中国革命这个'的'。"

这次讲话引起了强烈反响。一位参加会议的同志后来回忆说:"那天的讲话,就像一面镜子,让我们清楚地看到了自己的不足。"

会后,一些同志主动找到毛主席,谈起了自己的学习体会。有人说:"过去总觉得背得越多越好,现在明白了,关键是要学以致用。"还有人说:"我这才知道,研究中国革命历史原来这么重要。"

三、深夜独处:不为人知的修改过程

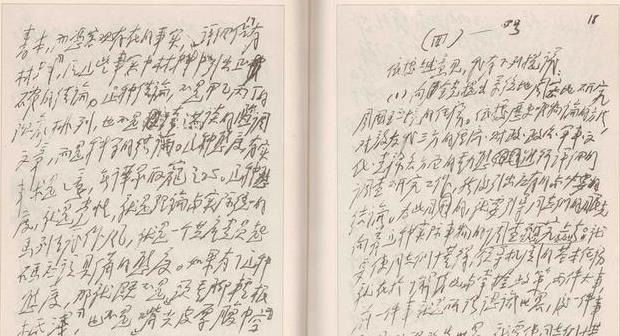

1941年5月19日的讲话结束后,《改造我们的学习》的初稿并没有立即定稿。在接下来的一个多月里,毛主席对这篇文章进行了反复修改。现存的手稿上,密密麻麻的修改痕迹见证了这段不为人知的历程。

"这个地方的措辞要再斟酌。"一天深夜,秘书胡乔木听到窑洞里传来毛主席的声音。走进一看,只见桌上摆着几份手稿,每一份上面都有不同颜色的修改标记。毛主席指着其中一处说:"用'必须'这个词太重了,改成'应该'更恰当。"

在修改过程中,毛主席特别注重文字的准确性。有一段话原本写的是"我们要学会运用马克思主义的方法",经过三次修改,最后改成了"我们要善于运用马克思主义的立场、观点和方法"。这样的修改,使得表述更加严谨完整。

1941年6月初的一个晚上,警卫员小王送来了一壶热茶。他看到毛主席正在比对两份手稿,一份是前几天修改的,一份是最新的版本。桌上还放着一本厚厚的《辞海》,显然是在推敲用词。

当时负责油灯供应的后勤同志回忆说:"那段时间,毛主席窑洞里的油灯总是亮到很晚。有时半夜去换油,还能看到他在反复修改文稿。"

在现存的手稿中,有一页纸上画着一个小小的表格。这是毛主席用来对比不同版本用词的工具。比如"主观主义"这个词,在表格里就列出了几种不同的表述方式,最后选定了最准确的一个。

一位当时在延安工作的老同志后来回忆:"有一次送文件去找毛主席,看到他的桌上有一摞纸条。仔细一看,原来每张纸条上都写着一个成语或者俗语,旁边还标注着使用场合。"这些纸条,就是毛主席在修改文章时积累的语言素材。

6月中旬,文章已经接近定稿,但毛主席仍在细细打磨。有一天晚上,他让秘书找来了《联共党史》,要核实一个历史细节。"这种历史性的文章,每个细节都要准确。"他说。

在修改过程中,毛主席还特别注意文章的结构。原来分散在不同段落的关于调查研究的论述,被整合到了一起,使文章的逻辑更加清晰。一些重复的内容也被删去,使文章更加简洁有力。

"要把这篇文章改得通俗易懂。"这是毛主席反复强调的一点。为此,他增加了许多生动的比喻,比如那个著名的"墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空"的对子,就是在修改过程中加入的。

四、延安文艺座谈会的启发

1942年春天,《改造我们的学习》的思想火种在延安持续发酵。一天,几位文艺工作者找到毛主席,反映文艺界也存在类似的问题。有的同志创作脱离实际,有的对工农兵群众的生活知之甚少,更有甚者,连中国的民间文学都不了解。

"要不要也开一个座谈会?"一位文艺工作者建议道。毛主席对此表示赞同。就这样,延安文艺座谈会的筹备工作开始了。这次座谈会的很多观点,都与《改造我们的学习》一脉相承。

1942年5月2日,延安文艺座谈会在杨家岭中央大礼堂召开。会场布置得很简单,就是一些简易的木凳和一张讲台。让人意想不到的是,毛主席在开场时说:"今天我们主要是听大家发言。"

与会的文艺工作者纷纷发言。有人谈创作体会,有人说实际困难,还有人提出了尖锐的批评。一位年轻作家说:"我们写的东西,工农兵看不懂,可我们又不知道怎么改。"

在听取了三天的发言后,毛主席对一位秘书说:"他们的问题,和《改造我们的学习》里讲的差不多。都是理论和实际脱节。"于是,他决定在座谈会上专门讲一讲这个问题。

5月23日的讲话中,毛主席引用了《改造我们的学习》中的观点:"我们的文艺工作者,也要学会调查研究。要深入工农兵群众的生活,要了解人民的语言。"这番话,让许多文艺工作者如同醍醐灌顶。

会议期间,一位著名作家带来了他刚写的小说。这部小说用很多文言文写成,还用了不少深奥的典故。毛主席看后说:"你这样写,老百姓怎么看得懂?要用人民的语言写人民的文艺。"

延安文艺座谈会之后,许多文艺工作者纷纷深入群众。有的去找老农讲故事,有的跟着民间艺人学唱戏,有的到部队体验生活。一时间,延安掀起了一股"向群众学习"的热潮。

这股热潮很快波及到了其他领域。教育工作者开始改变教学方法,医务人员开始研究民间医药,新闻工作者开始用通俗的语言写报道。《改造我们的学习》中强调的"理论联系实际",在延安的各个领域开花结果。

当年参加文艺座谈会的一位老作家后来说:"那次会议给了我们很大启发。过去总觉得写文章主要是字写得好,现在明白了,更重要的是写得群众爱看爱听。这不正是《改造我们的学习》说的'实事求是'吗?"

五、历史启示:追寻真理的求知精神

1943年春,延安整风运动如火如荼。《改造我们的学习》的印刷版已经印制了上万份,分发到延安的各个部门。一天,一位老工人拿着一本翻得发皱的《改造我们的学习》来找毛主席。他说:"主席,您写的这篇文章我看了三遍,每看一遍都有新收获。"

这位老工人名叫王大山,是延安机器厂的钳工。他告诉毛主席,以前厂里有些技术人员总是照搬苏联的技术手册,结果机器经常出问题。看了这篇文章后,大家开始结合延安的实际情况改进技术,机器的效率反而提高了。

同年秋天,延安自然科学院的一位教授在给学生上课时说:"《改造我们的学习》不仅对学文科的同志有用,对我们学理工的也很有启发。"这位教授发现,有些学生只会背公式,却不懂得如何运用。于是他改变了教学方法,多带学生做实验,效果立竿见影。

1944年,一个来自陕北农村的调查组给毛主席带来了一份特殊的礼物:一本手抄的《改造我们的学习》。原来,当地的农民把文章誊抄下来,一户传一户地学习。有位老农说:"以前觉得学习就是读书识字,现在明白了,干活种地也是学问。"

到了1945年,《改造我们的学习》的影响已经遍及全国解放区。在山东的一个根据地,当地干部把文章的核心内容编成了快板书,在集市上演出。老百姓听完说:"这下可明白了,原来学习还有这么多讲究。"

时光荏苒,《改造我们的学习》诞生的窑洞依然保存完好。2021年,一群大学生来到这里参观。看着窑洞里那张简陋的木桌,一位同学说:"就是在这里,毛主席写下了'实事求是'这个重要思想。"

在陕北革命纪念馆里,保存着《改造我们的学习》的部分手稿。纸张已经发黄,但字迹依然清晰。每一个修改的痕迹,都见证着八十年前那段刻苦钻研的岁月。

今天,延安的老街上,那些当年读过《改造我们的学习》的老人还常常提起这篇文章。有位老八路说:"那时候条件差,但大家学习的劲头足。文章里说的'实事求是',现在想来还是很有道理。"

在中国革命博物馆,《改造我们的学习》的展柜前经常有人驻足。展柜里,除了文章手稿,还有一盏保存完好的老油灯。这盏油灯,见证了一个伟大思想的诞生,也见证了中国共产党人追求真理的坚定信念。