为什么中国人更恨清朝?元朝屠刀下的七个血腥真相

从剃发易服到鸦片战争,解码三百年民族记忆的仇恨基因

1645年扬州城破时,清军在多铎帐前竖起十座人头皮灯笼;1279年崖山海战,元军将十万宋军尸体垒成京观。同样是异族征服,为何三百年后的中国人对清朝的仇恨远甚元朝?这背后隐藏着民族创伤记忆的密码,更折射出中国近代史最疼痛的神经节点。

一、历史记忆的时效性:鲜血未干的伤口

元朝灭亡(1368年)到鸦片战争(1840年)相距472年,而清朝覆灭(1912年)至今仅112年。当溥仪在养心殿签署退位诏书时,参加过太平天国的老兵尚有在世者;当鲁迅在《阿Q正传》里写"留头不留发"时,江南士绅家中还藏着祖传的明代衣冠。这种记忆的鲜活性,使得扬州十日、嘉定三屠的惨痛远比元朝"杀尽江南百万兵"更易引发共情。

更重要的是影像时代的降临。1900年八国联军洗劫紫禁城的照片、1928年孙殿英盗掘清陵的新闻影片,让清朝的崩塌过程成为可视化的民族耻辱。而元朝灭亡时的场景,仅存于《元史》中"帝与从官夜半遁去"的冰冷文字。

二、文化阉割的深度:发肤之痛与文字之殇

清军入关后的"剃发令",创造了人类史上罕见的肉体改造运动。"留头不留发,留发不留头"的政策,将文化征服直接刻在每个人的身体上。江阴八十一日抗清,六万百姓为守护头顶发髻血战而亡,这种集体记忆的惨烈程度远超元朝"十户一菜刀"的管控。

文字狱的规模更形成鲜明对比。清朝268年间制造160余起文字狱,乾隆朝《四库全书》编纂过程焚毁书籍3100余种,而元朝对汉文化的压制更多体现在科举中断(1313年恢复)等制度层面。当纪晓岚在《阅微草堂笔记》中写下"清风不识字"的隐喻时,元朝文人却能在《窦娥冤》里直接讽刺"官吏每无心正法"。

三、统治合法性的建构:赤裸暴力与精致伪装

元朝统治者从不掩饰征服者姿态:将国民分为四等(蒙古、色目、汉人、南人),科举考试蒙古、色目考生单独录取。这种赤裸的等级制度反而让仇恨目标明确,正如《水浒传》中"杀去东京夺了鸟位"的呐喊,反抗对象始终清晰。

清朝则发明出更精巧的统治术:皇帝自称"天下共主",通过祭拜明孝陵、开博学鸿词科等手段构建合法性。雍正撰写《大义觉迷录》宣称"华夷一家",却在密折中批示"汉人难治,当以满制汉"。这种表里不一的虚伪,比元朝的明刀明枪更令人愤怒。

四、近代屈辱的叠加:王朝末日与民族存亡

1840年鸦片战争的炮火,将清朝的腐朽与民族危亡直接绑定。从《南京条约》到《辛丑条约》,37个不平等条约像37把插在民族脊梁上的尖刀。当慈禧说出"量中华之物力,结与国之欢心"时,清朝统治集团已彻底沦为殖民帮凶。

反观元朝灭亡,本质是传统王朝更替。1368年徐达攻入大都时,元顺帝北逃建立北元,这种退出方式保全了民族尊严。没有割地赔款,没有租界教堂,元朝的背影始终保持着游牧帝国的骄傲。

五、民族主义的塑造:革命需要与历史重构

孙中山"驱除鞑虏"的革命纲领,将清朝钉在民族主义审判台。1905年《民报》刊载《扬州十日记》,特意选择清军暴行激发排满情绪。这种政治宣传的持续发酵,使得"反清复明"的古老口号在20世纪焕发新生。

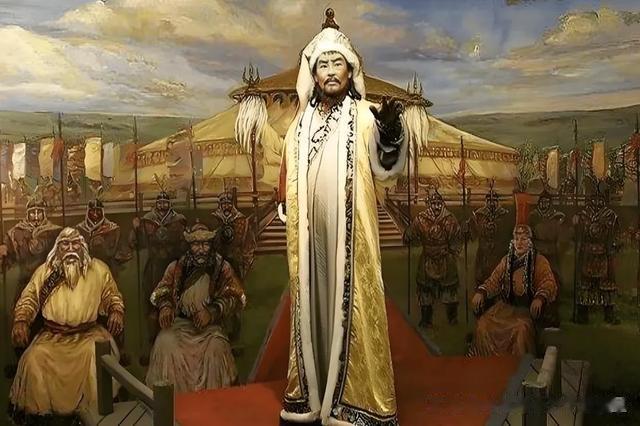

而元朝在近代民族主义叙事中,被巧妙纳入"中华五千年文明"体系。1939年成吉思汗陵西迁,国民政府将其塑造为抗战精神象征;2004年电视剧《成吉思汗》在央视播出,草原帝国被叙述为中华文明组成部分。这种历史重构,有效消解了元朝的异族政权属性。

六、记忆载体的差异:文学想象与档案实证

元朝暴政更多存在于文学想象。《水浒传》中"官逼民反"的叙事模糊了民族矛盾,《窦娥冤》将苦难归咎于贪官而非异族统治。就连"八月十五杀鞑子"的传说,也经考证是明末清初的反清宣传。

清朝罪恶却有海量档案佐证。中国第一历史档案馆现存满文奏折120万件,详细记录圈地、投充、逃人法等暴政;《清实录》明确记载"扬州城内尸体堆积高达屋檐"。这种铁证如山的历史记录,让仇恨有了具体的附着点。

七、当代政治的隐喻:辫子与枷锁的符号战争

在当代语境中,清朝常被借喻为专制、保守的代名词。网络流行语"辫子还没剪掉",将封建残余与清王朝直接等同;"奴才"、"嗻"等满语词汇,成为等级压迫的文化符号。

而元朝的历史记忆相对"纯净",游牧民族的豪迈、元曲的辉煌、青花瓷的绚烂构成主流叙事。当《狼图腾》风靡全国时,草原文明甚至被赋予拯救农耕文明僵化的救世主色彩,这种文化滤镜进一步冲淡了元朝的负面形象。

结语

站在景山万春亭俯瞰紫禁城,夕阳将三大殿琉璃瓦染成血色。对清朝的强烈憎恶,本质上是中国近代化进程中民族创伤的总爆发——当剃发令遭遇民族觉醒,当闭关锁国碰撞工业革命,当专制皇权直面民主思潮,三百年统治积累的仇恨终于找到历史出口。而元朝,则因时光的尘埃与叙事的重塑,永远封存在"中华文明多元一体"的镀金框架里。这种记忆的温差提醒我们:历史的审判从不取决于事实本身,而在于后世如何用现实需求重新熔铸记忆的青铜。

羽寒

元朝是压榨,满清是奴役。元朝是抢劫,满清屠杀