1953年夏天那会儿,福建省永定县岐岭乡的牛牯扑村里,忽然来了几位县里的头头脑脑。村民们一听风声,全都围了上来,心里嘀咕着,这么多县里的大官跑到咱这山沟沟里来,准是有啥大动静。县里的领导就转头问边上的村民:“村里头有没有一个叫陈添裕的老兄,早些年当过赤卫队员的,毛主席想请他上北京去呢。”

这时候,陈添裕刚忙完田里的活儿,肩上扛着锄头,哼着小曲儿往家里赶,打算给老婆做顿午饭。要说这陈添裕啊,已经过了不惑之年,都快半辈子的人了,一直没个孩子。谁料到,他媳妇竟然怀上了,这可把陈添裕乐坏了,心里头原本还琢磨着自己这辈子怕是要绝了后。没想到啊,老天爷开眼,让他这把年纪还能当爹,总算是有了后代。【一、来自北京首都的请柬】离家不远时,陈添裕瞧见一群人围在家门口,不知道在忙活啥。村干部瞧见陈添裕的身影,赶忙迎上去,紧紧握住他的手,兴奋地说:“有好消息!毛主席请你去北京,参加国庆大典呢!”砰的一下!锄头砸到了地面,陈添裕感觉心里像被猛击了一下,浑身发软,村干部见状连忙上前紧紧扶住他。陈添裕缓了口气,声音带着哆嗦说:“毛主席居然还记得我呢!”这时候,县里的头头们从院子里迈步而出,跟陈添裕说明了来由:“省上的大领导接到了毛主席的命令,上面的负责人赶紧安排我们赶到牛牯扑,邀请二十四年前背着主席在山里头躲避子弹的那位救命大英雄,去北京一同庆祝国庆节。”陈添裕在衣服上擦了擦手,小心翼翼地接过请柬,眼泪不由自主地滑落,声音颤抖地说:“时间过得真快,都二十四年了!真没想到毛主席还记得我。”

一听说毛主席邀请陈添裕去北京,大伙儿都沸腾了,乡亲们议论纷纷,说陈添裕在这深山里头呆了几十年,从没出过远门,毛主席咋会晓得他呢?这种大场合,通常请的都是各行各业的佼佼者、劳动能手,还有社会上的出类拔萃之人,能被邀请那可是相当有面子的事儿。可话说回来,陈添裕跟这些有啥关联呢?大伙儿都好奇,毛主席咋会请陈添裕去北京看国庆呢?大伙追问之下,陈添裕就讲起了他和毛主席二十四年前是怎么认识的那些事儿。【二、辗转多地指导工作,累垮身子染上疟疾】1929年夏天7月份,粟裕领着队伍,护送着毛泽东和贺子珍,一路来到了闽粤山区交界的地方,上杭县的苏家坡村,那里是闽西特委的所在地。他们一到那儿,就开始指导当地的农民进行土地革命。就算到了这个全然陌生的地方,毛泽东还是精神抖擞地到处走访土楼和村庄,探望贫苦农民,帮助各地着手建立苏维埃政权,并且亲自带领大家组织武装斗争,号召“打倒土豪,分配田地”,把地主民团的武装力量给消灭掉。

因为工作原因,毛泽东从苏家坡村越过几座大山,来到了蛟洋的文昌阁。他在那里亲自主持召开了中共闽西第一次代表大会,和各个县的代表一起分享经验,告诉他们怎样去动员老百姓,把革命根据地发展壮大。闽西“一大”成功开完没几天,毛泽东他们就从大洋坝启程,到石岭乡下寨村去检查工作,临时在张茂煌家落脚,那时候张茂煌是石岭乡苏维埃政府的主席呢。福建山里的疟蚊特别多,尤其是外来的人刚到这儿,很容易就被咬得病。毛泽东到处奔波,不分昼夜地辛苦工作,再加上不适应这里的环境,结果身体撑不住,得了很厉害的疟疾,也就是打摆子。这病可真折磨人,一会儿冷得跟在大雪山里似的,直打哆嗦;一会儿又热得跟被火烤一样,难受极了。

如今已是21世纪,医疗技术相当先进,但仍有人因这种病没能及时医治而不幸离世。在那个地方,医疗设施非常简陋,毛泽东也因此得不到适当的治疗,只能全凭自己的意志力硬抗。还好,有贺子珍在毛泽东身边照顾,因为她无微不至的关心,病情才没继续变严重。没想到毛泽东这一病竟然拖了好几个月,好几次都差点没挺过来。组织上请了好多医生来看,可医生们来了都说,这病得慢慢养,没法一下子治好。由于多次寻医问药的消息不慎泄露,敌人误以为毛泽东身患疟疾且病重难治,竟在公开报纸上发布了毛泽东因病去世的虚假消息。因为被敌方报纸的错误信息给带偏了,就连远在苏联的共产国际都发了一份长达一千多字的“逝世通知”。这足以说明那时候的生活条件有多艰苦。瞧着毛泽东的病况日渐加重,张茂煌心里焦急万分,他深知毛泽东对红军来说有多关键。于是他赶忙去找闽西特委书记邓子恢和粟裕,一起合计着,想办法四处探寻治疗疟疾的良方。真是好运当头,派出去的人碰巧在一家中药店里得知,有种叫奎宁的神奇药物能专门对付疟疾,这正是毛主席眼下最需要的。可问题是在这连绵不绝的大山里,上哪儿去找这救命的药呢?想来想去,只有远东那唯一的大城市——上海,才有可能买到这药。在敌人长期把控、守卫森严,地下工作极其艰险的区域购买药品,这可不是随便哪个同志都能办到的任务。所以,我们特地选了两位经历过无数次地下斗争的老同志去执行。他们历尽磨难,其中一位还献出了宝贵生命,最终才把药品安全送到了毛泽东手里。

【三,养病牛牯扑、相识陈添裕】等毛泽东身体康复些后,当地特委就派了永定赤卫团的团长卢其中和粟裕同志,带着队伍护送毛泽东他们,一行人来到了隐藏在金丰大山里的牛牯扑村,好让他在那儿养身体。牛牯扑村是个有名的老革命地方,毛主席、朱总司令等老一辈的革命英雄曾在此地居住并开展斗争,大家常把它比作“闽西的小井冈山”。

这个地方藏在大山深处,村子景色迷人,天气也特别好,周围都是茂密的树林,很适合躲藏和休养身体。毛主席住的地方叫“华兴楼”,它是一座有三层的土楼。永兴土楼在中国山区的房子里算是很特别的了,它的防御功能特别强大,里面有水井,外墙有两米厚,二楼以下都没有窗户。如果敌人来了,只要把大门一关,华兴楼就变成了个超级坚固的小堡垒。为了防止敌人放火,大门旁边还备着水和沙子。遇到紧急情况,楼里的人还能从秘密的地道逃跑呢。

以前,这里是个大地主的家,但红军来了之后,就把楼房分给了几户穷人住。里面有个叫陈添裕的,他以前很穷但心眼好,老实巴交的。永定那边发生暴动后,他就加入了赤卫队,打地主、分田地,特别积极,是个值得信赖的革命战友。他对这儿的地势和周边情况了如指掌,觉得这儿挺隐蔽安全的,所以上面的特委就让毛泽东和贺子珍住这儿了。没过多久,因为敌人的情况有了新变动,县委的同志赶紧安排毛泽东他们,搬到了村子附近青山脚下的一间竹屋里。毛泽东和贺子珍一到那儿就看出来了,这屋里的家具全都是竹子做的,他们自己带来的桌椅板凳和这里特别搭。毛主席特别爱给竹屋取个雅致的楼名,于是在房门上亲手题写了“饶丰书屋”四个大字。

毛主席在这儿一待就是半个月,这期间都是陈添裕外出采购生活用品。主席特别欣赏陈添裕这位思想进步的赤卫队员,经常教他认字。日子一长,他俩就成了啥都能聊的好朋友。在那个时期,毛泽东为了隐藏真实身份,给自己起了个“杨子任”的化名。他对外声称自己是个教书匠,带着妻子回到乡下养病,实则是另有图谋。毛泽东那地道的湖南口音,让村里人误听成了“杨大人”,大伙儿于是纷纷猜想,这位神秘的“杨大人”八成是共产党里的大领导。【四、天有不测风云,敌围牛牯扑村】1929年9月17号,正好是农历八月十五中秋节那天,国民党的密探打探到确切情报,说有个共产党的大人物在牛牯扑村里养身体呢。金丰地区的民团和大埔县的保安团,加起来有七百多人,都是国民党的队伍。他们分成两队,气势汹汹地向牛牯扑村进发,打算抓住那里的共产党成员,好去领赏邀功。

局势超级紧急!一眨眼的功夫,敌人就奔到了金丰大山的脚下,让负责警戒的粟裕来了个手忙脚乱。那时候,毛泽东身边就只有八十多个人的警卫连,这八十来号人跟七百多人对抗,根本撑不了多久,敌人很快就会冲破防线。粟裕和卢其中带着队伍飞快抢占了好位置,一层又一层地阻挡敌人,红军战士们非常勇敢,一次次地把敌人的进攻击退。敌人看到被围住的红军拼死反抗,心里更断定情报靠谱,觉得里头肯定藏着共产党的大人物,于是攻得更猛了。红军战士们没办法,只能死守阵地,打算熬到天黑找个机会冲出去。这会儿,毛主席还在慢慢调养身子,挺虚弱的,贺子珍呢,已经怀了五个多月的身孕,行动起来不太方便了。粟裕和卢团长琢磨了下眼下的情况,商量后打算,天一擦黑就让队伍分开逃跑。他们俩会留在前面跟敌人周旋,边打边慢慢后退,同时让陈添裕和几个身体棒的赤卫队员保护他们从后山的小路跑到雨顶坪村去。

天黑了,行动启动了。陈添裕他们原本打算用竹子做个担架来抬“杨主任”走,但山里树木太多,灌木丛又密,两个人抬着根本走不快。有些敌人正慢慢靠近,大家已经能听见他们的呼喊声了。那位被称作“杨主任”的人躺在担架上,听见枪声逐渐逼近,就对大家说:“你们把我放下来吧,再这样下去,咱们谁也逃不出去!”可大伙儿谁也没搭理他,都默默地低着头,继续赶路。这时的陈添裕心里急得要命,觉得这样走实在太慢了,敌人迟早能追上。所以他打定主意,要亲自背起“杨主任”赶路,紧接着他大声喊道:“先别走了!”大家一听,都停下了脚步,齐刷刷地看着陈添裕。陈添裕瞧着大家说:“你们几个先带着‘杨夫人’撤,我背着‘杨主任’随后就到。”贺子珍对陈添裕说:“他有一米八三的大个子,长得高高壮壮的,而你这位同志身高还不到一米六,怎么能背得动他呢。”毛泽东对贺子珍认真地吩咐:“你就听这位同志的安排,先离开吧,这是必须的!”毛泽东讲完话,几个赤卫队员只能照着“杨主任”说的做,他们走到陈添裕跟前,每个人都拍了拍他的肩,说了声:“自己小心,咱们雨顶坪村再见。”接着,他们就扶着“杨夫人”,朝小路的方向走去了。现在就毛泽东和陈添裕俩人了,毛泽东有气无力地说:“小伙子,你还年轻,腿脚利索。你看我都站不起来了,你背我肯定不行。你快逃吧,敌人快到了。”陈添裕连忙摆手说:“不成,我跟卢团长保证过,得把你平平安安送到雨顶坪村,我说话算话!”说完,他背起“杨主任”,让“杨主任”的双手交叉搂住他的脖子,双腿则紧紧夹住他的腰。陈添裕双手在背后牢牢托住“杨主任”,一切安排妥当后,他拔腿就往小路狂奔。从牛牯扑到雨顶坪村,得翻过三座大山,走上十几里坎坷不平的山路。夜里路黑又陡,稍不留神就可能摔下山崖,真是太危险了。路上的树枝和带刺的植物把陈添裕的衣服撕破了,鞋子也在逃跑中弄丢了。他只好赤着脚,在崎岖的山路上飞快地跑,身上被划出一道道又红又肿的伤口,因为跑得太快,血不停地往外渗。陈添裕咬着牙忍住疼痛,心里不断告诉自己:“卢团长交给我的任务一定要完成,我得保护好‘杨主任’,绝对不能让敌人抓到,就算豁出命去也得干到底。”

【五、“杨主任”成功撤离,陈添裕累晕在地】陈添裕狂奔了一个多小时,枪声渐渐远去了。这时,他全身湿漉漉的,汗水混着血水湿透了衣服。脚步越来越不稳,而他背上的“杨主任”早已没了动静。陈添裕弯着腰,缓缓地向村子的大门口挪去,他抬起头朝那边瞅了瞅,发现有几个身影正快步从村口朝自己这边赶来。陈添裕努力想把眼睛睁得大大的,想瞧清楚来的是谁,但身子骨不争气,嘴里猛地吐出一大口鲜血,接着就倒在了地上,不省人事。杨太太和其他几位队员急忙上前,一起动手把这两个人扶进了屋子里。

陈添裕睁开眼,发现身上的伤口已经被包扎妥当,旁边的赤卫队员告诉他:“你醒啦,是‘杨夫人’亲自帮你处理的伤口。”陈添裕正想说点什么,就见“杨夫人”扶着“杨主任”走了过来。“杨主任”讲道:“陈添裕同志,我得好好谢谢你,你真是我的大救星。我刚醒过来那会儿,看到你浑身是伤,心里真是吓了一大跳。牛牯扑村的乡亲们对我的恩情,我这辈子都忘不了。有这样的老百姓支持我们共产党,革命胜利肯定没问题。”这时候,“杨太太”从包包里掏出仅有的三块钱,递到陈添裕手中,说:“你们是我们的救命恩人,这点小钱请你们务必收下。”陈添裕和其他几位队员客气地拒绝了,陈添裕说:“救你们其实也是在帮我们自己,要是没有共产党,咱们可能就得一辈子受苦受累了。”看到这个情况,“杨主任”赶忙从兜里掏出钢笔和笔记本,他先耐心地问了几个队员叫啥,然后一个个地把名字记在了本上。接着,毛泽东走到床边,另写了一张小纸条,撕下来递给陈添裕,并对他说:“陈添裕同志,我会一直记得你的。等以后革命成功了,我一定请你到我家来玩。”【六、“杨主任”离开金丰大山,秘密深埋内心】那天晚上,牛牯扑那边紧急撤下来的警卫队伍,带着“杨主任”离开了。他们离开后,陈添裕回到家中,用布小心翼翼地把纸条包好,藏在了墙壁的暗格里,打算等到革命成功的那天再取出来。毛泽东和他的队伍经过不少地方后,又回到了上杭。在12月28日到29日这两天,他在上杭县的古田村参加了红军第四军的第九次党员大会,并且再次被大家选为红军第四军前委书记。

时间过得真快,转眼间三年就过去了。1931年11月的某天中午,陈添裕背着走了十几里山路从山里砍来的两捆柴火,到了永定县城,打算换点盐巴回家。到了店里,他听见老板正和别人聊着天,说红军在江西瑞金建了个叫中华苏维埃共和国的地方,选了个叫毛泽东的当主席。听说这个人前几年在永定这里,用“杨子任”这个名字到处闹革命,还差点被民团给抓住了呢。陈添裕听完没啥反应,跟老板点了点头,然后拿布轻轻地把盐巴包好,塞进了衣兜,哼着小曲儿,不紧不慢地朝县城门口晃去。回到家后,陈添裕自个儿好好想了想,这才恍然大悟,当年称呼的“杨主任”不就是咱们的苏维埃主席毛主席嘛!想到那时候知道这件事的几个战友都在后来的战斗里牺牲了,现在就剩他自己了,于是他就悄悄地把这个秘密藏在心底,对谁也没说。红军离开后,国民党坏人为了惩罚牛牯扑村,放火烧了整个村子,连藏在墙壁暗格里的纸条也都被毁了。又过了整整二十年,全国各地都获得了自由新生,当年那个被大家叫做“杨主任”的人,已经变成了新中国的带头人。陈添裕觉得,为革命出力是应该的,不指望得到啥回报。因此,不管自己遇到多大的困难和苦楚,他都没跟组织提过当年救毛泽东的事儿,也不想给组织添乱。陈添裕多年来一直在家务农,踏踏实实,对过往的事情守口如瓶,就连和他共度了无数个日夜的妻子,也毫不知情他曾救过毛主席的命。

【七、堂弟代替出席北京,被说你不是陈添裕】县领导离开后,陈添裕心里挺犯难的,眼看十月份孩子就要出世,老婆这时候离不开人,可毛主席那边还特地派人来请他去北京,他左思右想,拿不定主意。所以,他打算让自己的堂弟陈奎裕帮忙去北京一趟。国庆宴会那天,毛主席去见了来自各地的代表团,还特别走到福建省代表团那边去找陈添裕。一看毛主席往这边来了,陈奎裕赶忙站出来,打算跟毛主席握握手、问个好。

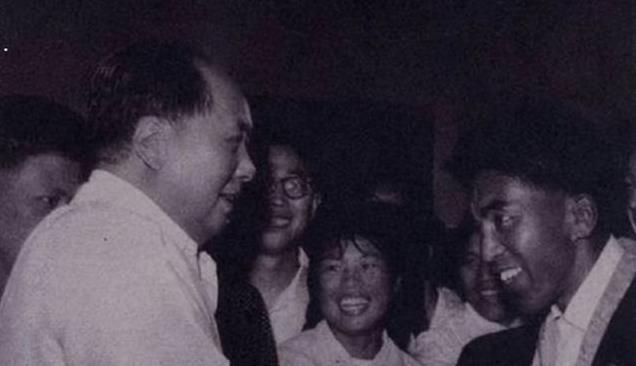

毛主席一瞧见陈奎裕,就开口笑道:“你看起来不像我以前认识的陈添裕嘛!”这话让陈奎裕愣住了,一动也不敢动。旁边的代表们也都懵了,不知道该怎么办。最后,他们只好跟主席讲讲陈添裕家里的情况。听完之后,毛主席走上前,紧紧地抓着陈奎裕的手说:“我心里一直装着牛牯扑的父老乡亲们,陈添裕来不了,我能明白。如今革命已成功,那些为新中国流过汗、出过力的人,党和国家会一直记在心里!”在毛主席的革命路上,他碰到了好多回危险,但每次都奇迹般地毫发无损。这都多亏了那些像陈添裕一样,不顾自己性命也要保护毛主席的英雄们。正因为有千千万万个像陈添裕这样的革命老前辈,咱们才有了今天国家安宁、百姓安乐的中国。