2024 年的考古发掘季,当考古工作者在周原遗址西南部的壕沟中捧起那片刻有 "秦人" 二字的甲骨时,历史的迷雾正被缓缓拨开 —— 这是迄今为止关于 "秦" 的最早文字记载,将秦人早期活动的文献记录提前至西周时期。

在岐山与扶风交界的周原核心区,考古队通过 "大范围追踪性钻探" 与 "重点部位针对性发掘",首次确认了西周时期的三重城墙体系。由宫城、小城、大城构成的防御体系,如同嵌套的 "回" 字,勾勒出西周都城的空间格局。其中,大城东西长约 2700 米,南北宽约 1800 米,面积达 520 万平方米,相当于 728 个标准足球场大小,是目前发现的最大西周城址。其东南城门由城台、外瓮城、门道、门塾等构成,结构完备程度在先秦城址中前所未见,展现了西周时期高超的建筑规划能力。

在王家嘴区域,南北延伸超过 150 米的先周文化建筑带浮出水面。已揭露的一号建筑南北总长 68 米,东西宽 34-37 米,面积逾 2500 平方米,由门塾、厢房、前堂、后室及前后庭院组成,形成 "前堂后室" 的典型布局。这是周原遗址首座完整揭露的先周大型建筑,其规模远超此前发现的凤雏甲组建筑,为确认周原作为灭商前周人都邑提供了关键证据。考古学家种建荣指出:"这座建筑的发现,让我们得以触摸到古公亶父迁岐时的都城肌理。"

在宫城南门西侧的壕沟内,密集分布的人骨与动物骨骼构成特殊场景。这些骨骼或散乱分布,或集中掩埋,部分人骨呈现明显的砍斫痕迹。在宫城南墙壕沟下层,206 片卜甲与卜骨重见天日,其中 30 片有字甲骨包含 180 字刻辞。

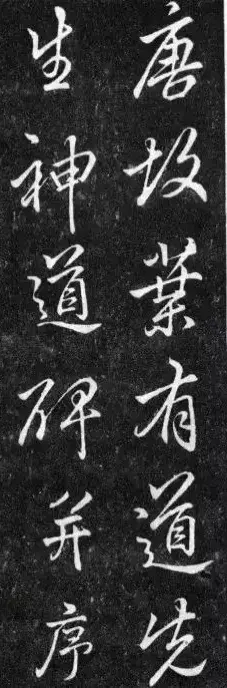

这些文字如同穿越千年的时光信笺,记载着西周时期的政治制度、天文历法与国族信息。"壬子王其兽......"" 邑其呼归。周 "等刻辞,再现了周天子田猎、诸侯朝贡的场景,印证了文献中" 内外服制度 "的真实存在。尤为重要的是,一片指甲盖大小的卜甲上," 秦人 " 二字清晰可辨,成为破解秦人早期历史的关键钥匙。

这片甲骨的发现,将秦人历史的文字记载提前至西周早期。在此之前,关于秦人最早的文献记载见于《史记・秦本纪》中 "非子封秦" 的周宣王时期记录,而周原甲骨的出土,证明秦人作为族群至少在西周中期已活跃于历史舞台。考古学家推测,这些甲骨可能记载了周天子对秦人首领的册封命令,反映了西周王朝对边疆族群的管理模式。种建荣强调:"这是秦文化研究的里程碑,让我们重新审视秦人从西陲崛起的历史脉络。"

除 "秦人" 外,甲骨文中频繁出现的 "王令诸侯"" 国族名 ""地名" 等内容,构建起西周国家治理的立体图景。内外服制度下,周天子通过册封、朝贡、军事征召等手段维系对诸侯的控制,而甲骨作为沟通人神的媒介,既是宗教仪式的载体,更是政治权威的象征。这些刻辞不仅是文字资料,更是研究西周礼制、官制、军事制度的 "活化石"。

结合文献与考古发现,秦人早期活动区域大致在陇右地区(今甘肃东部)。周原甲骨的发现,揭示了秦人在西周时期与周人的密切互动。有学者认为,"秦人" 可能是周王朝安置在西部边疆的重要力量,承担着拱卫王畿、抵御西戎的重任。这种族群间的政治联盟,为后来秦人崛起奠定了基础。在西周晚期的礼器铭文中,秦人首领已获得 "附庸" 地位,至春秋时期更发展为诸侯强国,完成从边疆部族到中原霸主的蜕变。