待多读了一些文章并多读了一些史、哲,师友们也许也有这种感觉,即陈子昂这种“大白话”实则是最难写的;相比之下,凑一首蕴藉、曲折的猛一看更似是诗的文字,简单的太多太多了……天作文字,为陈氏拾得。

忆昔少年时,听过一场非常精彩的讲座,关于传统诗词的。要之,此前我只是背诵,亦或者最多通一通某首诗大约是什么意思,那是第一次有人带着我照细了去读诗。最要,那位老师讲到了“结缘”,迄今犹深感于此,其:大多数人对于大多数诗词作品,仅结缘于“教育”,最多结缘于“审美”;然则某一些人对于某一些作品,或可结缘于“人生”——某一天,忽地就会惊呼道:“隔着一两千年,您竟是为我而写的啊!您怎么知道我是这么想的?我又是如何回到了千年之前的某一瞬间、某一场雨、某条书案的旁边,亲手把着您的笔写下的那首诗?……”

讲座过后,忐忑地排队,最终问出了一个长大之后才知道有些冒犯的问题:“您结缘最深的是哪首诗?”

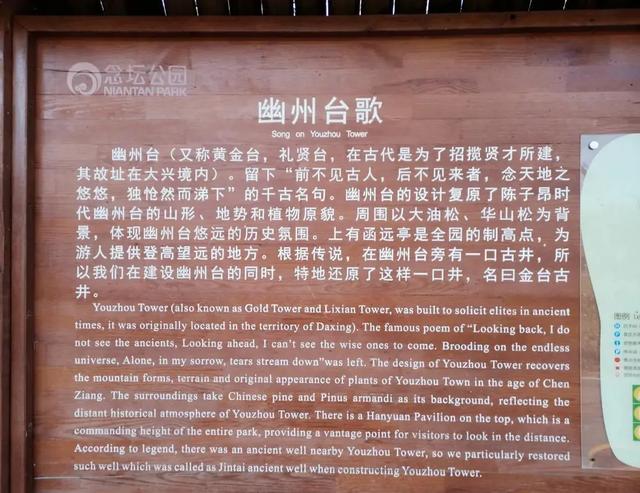

“我嘛……刚才讲过了,我和很多诗词都有缘……不过,论此刻结缘最深的一首诗,该是陈子昂的《登幽州台歌》……”

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

一气呵成的大白话,哪儿就好了?

一气呵成的大白话,哪儿就好了?那个场合,不够时间听那位老师细说自己和这一千古名篇的具体的纠葛,惟默默念叨了很多遍这首诗——回到家,又默默查了查这首诗的背景……然后,然后这首诗就这么搁下了。那个岁数,也就只能和《登幽州台歌》结缘于教育而已,拿什么结缘那里面的人生——拿我这边等于空白的人生吗?那个岁数,那个教育阶段,便是对于诗中的美学亦无从结缘——这写的都是个啥,一气呵成的大白话嘛!“蕴藉”何在?曲折的谋篇布局何在?……

直到今天,个人愚见,传统诗词其实也应分成“大人诗”、“赤子诗”。

这两类诗,无关于高下好坏,都能写成千古独绝;惟前者不易与之结缘——非长大之后及读书之后,甚至非经历过同样非凡的人生之后,不易与之结缘……——这里就说陈子昂的《登幽州台歌》吧,其不易结缘之处,亦即其真正的不同凡响之处,少则有二:技术上,情感上。

技术上,“一气呵成的大白话”怎就是好了?历来夸奖这首诗的评语,总围绕着“苍劲奔放”,那,什么又是苍劲奔放?

待多读了一些文章并多读了一些史、哲,师友们也许也有这种感觉,即陈子昂这种“大白话”实则是最难写的;相比之下,凑一首蕴藉、曲折的猛一看更似是诗的文字,简单的太多太多了。——何也?盖陈氏的这种“正面描写”远不似“侧面描写”那般多的是“诗意的补给点”,没有就是没有,写不出就是写不出——纯看才情笔力,不看聪明伶俐。——“前不见古人,后不见来者”,那里都是才情相对人生的正面的硬碰硬——直就是从胸中生挖出了一团火来;天作文字,为陈氏拾得。

“念天地之悠悠,独怆然而涕下”似更是如此,那又换成了一坨冰——火尽冰出,万物突现,是所谓“苍劲奔放”之美。

陈子昂的怀才不遇何至于如此不同?

陈子昂的怀才不遇何至于如此不同?有人该说了,这都是什么啊?陈子昂此诗哪儿有这么好?《楚辞•远游》有句:

惟天地之无穷兮,

哀人生之长勤。

往者余弗及兮,

来者吾不闻。

陈氏这不是纯纯的“文本再生”吗,也不是他自己的东西啊?——的确,《登幽州台歌》可以看作对于《远游》的化用;但,读罢虽然可能说不太清楚,谁又感受不到二者决然的区别呢?——那可能是,虽然都是“天作文字”,背后还都有着“怀才不遇”的无奈、孤独,但屈原的怀才不遇与陈子昂的怀才不遇之间,相隔不知其几千里矣……是的,这可能是《登幽州台歌》在“情感”方面最为人所不易结缘之处,亦即是它之所以是“大人诗”的最主要的原因。——这里的“大人”当然首先是“长大的人”、度尽劫波的人;还有一层,无疑那也须是“宏大的人”。

陈氏何必登那个幽州台?何必有此一叹?此可与他的新旧《唐书》本传或写在同时期的一些诗相验看之。其《燕昭王》:

南登碣石馆,

遥望黄金台。

丘陵尽乔木,

昭王安在哉?

霸图今已矣,

驱马复归来。

(《蓟丘览古赠卢居士藏用七首》之一)

是的,《登幽州台歌》“前不见古人”之“古人”,该就是燕昭王这种古代明君,以及郭隗、乐毅这种乘着明君而立德、立功的贤臣;而“后不见来者”,不也正就是“丘陵尽乔木,昭王安在哉”?不正就对应着此时此刻,武皇竟派了武攸宜这种货色平叛契丹——而那个货,竟“天才”地避开了每一条良策,不得取胜?……

但,味陈氏《登幽州台歌》,又显然不是那种寻常的事不关己的“遥远的喟叹”,显然不是来自于一股寻常的“不平之气”,那里面的生命感、悲剧感,太深而太重了。——稽之于史并比史以情,则:“当时我陈子昂可就在武攸宜军中啊!”(新旧《唐书》本传)——国事至此,救无可救,其罪在谁?我虽人微言轻,无可奈何,但……但我亦深觉有罪,深感愧疚,是我自己宣判自己道:“我错了。”

子曰:“仁者先难而后获”(《论语•雍也第六》),又曰:“爱之,能勿劳乎?忠焉,能勿诲乎?”(《宪问第十四》)——是真君子者,自有这样的一份对于整个天下的“责无旁贷”存在;他想负责,自愿负责,是故不论最终的错哪怕全不在他,他都会因这个天下的任何一点失落深感失落。范文正公“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”即亦言此,鲁迅先生“无穷的远方,无数的人们,都与我有关”即亦言此……

所以,何谓“独怆然而涕下”?盖陈氏何必有此一叹?

百无聊赖,独剩登台——巍巍幽州台,实则由一片至浓烈至清冽的罪感、愧感垒成,绝不仅仅是“怎么不给我建功立业的机会啊”……是又有陈氏的“霸图今已矣,驱马复归来”:我啊我……我……难道我只能归隐去吗?天下岂能与我无关?……——陈子昂《登幽州台歌》诸诗之情感之复杂、之高蹈,于此可见一斑。

屈原的怀才不遇vs.陈子昂的怀才不遇

屈原的怀才不遇vs.陈子昂的怀才不遇前述屈原的《远游》当然也来自怀才不遇,但当时的他已被放逐——空余恨,恨国之远矣;李白的怀才不遇即也略似于这一种。陈子昂则不同,如前述,彼陈氏可就在武攸宜军中啊!——“我在当场”,触手可及又遥不可及,悲哉虽在当场又无以报国——无以改变那当场,当场涕下!

——是所谓两种怀才不遇的情感的不同。

有点像谁呢?后之辛弃疾略接近之。“却将万字平戎策,换得东家种树书”(《鹧鸪天·有客慨然谈功名因追念少年时事戏作 》),痛在当场,遗恨千秋——后之览者,亦将深感于那种“可惜啊,太可惜了”。——还有点像什么呢?像我们本来有机会当场搭救自己的父母,就是无能!无钱!干看着!此后,夜夜天空,繁星点点都是他们当时空洞的眼神……

还是那话,《登幽州台歌》真的难入。——太痛,且那种痛既宏大无已,事关万物与苍生,又落得太实太聚焦。——其“大白话”的美学固然可以通过阅读的积累致之,但我们平凡人大都不必经历那里面的情感——大都不必做那种“大人”。

最后:又想起了那位儿时遇到的老师

最后:又想起了那位儿时遇到的老师有是哉,现在想来:那位儿时遇到的老师当时正经历着的,难道也是陈子昂的这一类事吗?也是那种最无奈因而最切实的痛苦、最寒冷的孤独吗?……几十年过去,现在我也站在了他当年的那个岁数,且我也像他当年那般诗书未尝须臾离身,惟:深感庆幸的是,此刻我结缘最深的不是《登幽州台歌》这一类诗。勉强解读之,也仅仅是为了诗本身而已,也仅仅是通过有限的知识和一点点经验、体会,尽量靠近之——而非大块大块的真实的人生与之重合……幸甚!至哉!幸甚至哉!

来往师友,或有能更其深味于陈氏之诗者,或有竟至于大呼道“那就是我”者,请允许我在这里深表敬意和心疼……——惟愿您此时此刻踩着的那座幽州台,实则是纸糊的、吓唬人的,惟愿它尽快过去。

写于北京办公室

2024年12月5日星期四

【主要参考文献】《论语》,《楚辞》,陈子昂《陈伯玉集》,《新旧唐书》,蘅塘退士《唐诗三百首》,萧涤非、马茂元、程千帆等《唐诗鉴赏辞典》(本文多参考书中王运熙、傅经顺二位老师观点),罗宗强《唐诗小史》等。

老米

琴碎为求名,身殒缘悭财[得瑟]