【前言】

毛主席返回的消息迅速传开。人们奔走相告,激动地呼喊着:“毛主席回来了!”这一消息在群众中引起了极大的反响,大家纷纷表达对毛主席归来的喜悦之情。

自1927年毛泽东离开韶山后,整整32年他未曾重返故土。

1952年,毛泽东在湖南长沙完成工作后,想到自己身在湖南,便决定顺路回乡探访。次日,他便乘车前往故乡。

在旅途中,毛主席望着梯田中翻滚的金色麦浪,内心涌起无限感慨。这熟悉的景象让他回忆起童年时光,那时他曾在这片土地上生活,也勾起了他对父母的深深思念。

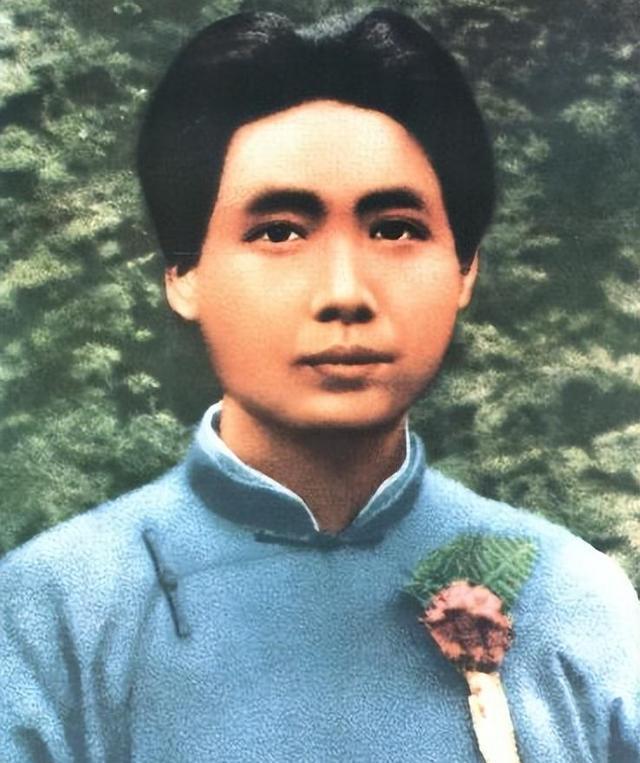

【少时往事】

毛主席出生在一个经济拮据的农村家庭。当他父亲毛贻昌年仅17岁开始掌管家庭时,家里仅有六七亩贫瘠的土地。毛贻昌怀揣着振兴家业的梦想,每天早出晚归,除了耕种田地,还养家禽、捕鱼,几乎无时无刻不在忙碌,常常累得腰都直不起来。

然而时运不济,他遭人算计,陷入了负债的困境。

毛贻昌参军服役了几年,虽然没能晋升到军官职位,但每年领到的军饷他都仔细存着。靠着这些积蓄,他逐步还清了家里的欠款,使家庭经济状况逐渐改善。

退伍后,毛贻昌开始琢磨做点小买卖。他通过倒买倒卖的方式,积累了一笔可观的财富。

毛贻昌通过做生意积累了财富,但他始终认为土地才是最重要的资产。因此,他用赚来的钱把之前失去的地又买了回来。

随着时间推移,我们家的耕地面积不断扩大,农活也随之增多。为了应付繁重的农务,家里开始雇佣临时工和长期帮工来分担劳动。

毛主席的母亲文七妹在他出生前经历了两次丧子之痛。为了确保新生儿的健康,她采取了当地的一种传统做法,将一块大石头认作孩子的干娘,希望通过这种方式为孩子带来庇佑。这个习俗反映了当时农村地区普遍存在的民间信仰,人们往往借助自然物来祈求神灵的保佑。

毛主席出生后,他的父母毛贻昌和文七妹并没有直接把他留在自己身边照顾,而是选择将他送到外婆家寄养。

在祖母家中,毛泽东受到舅父的熏陶,对学习文化产生了浓厚兴趣。年幼时,他就熟读并背诵了《四书》《五经》以及唐宋诗词等经典著作。

我舅舅当年办了个私人学前班,毛泽东还没到入学年龄,就常去那儿蹭课。他喜欢让我舅舅教他认字,还缠着舅舅给他念书听。

进入私塾后,先生经常称赞毛主席才智过人,认为他前途不可限量,日后必能成就一番事业,金榜题名。

毛贻昌对家族事业十分重视,在两位兄长早逝后,他一心希望由毛主席接手并拓展家族产业。

毛主席自幼便参与农田劳作,六岁时便开始在田间帮忙。他的父亲毛贻昌亲自指导他学习珠算、查看账目以及记录收支。这些早期经历不仅锻炼了他的劳动能力,也为他日后的财务管理打下了基础。

随着毛泽东逐渐成熟,他意识到父亲为他规划的路线是出于好意,但这并非他内心真正渴望的生活。他清楚地认识到,接手家族产业并不能实现自己的人生理想。尽管明白父亲的用心,他还是决定走一条属于自己的道路。

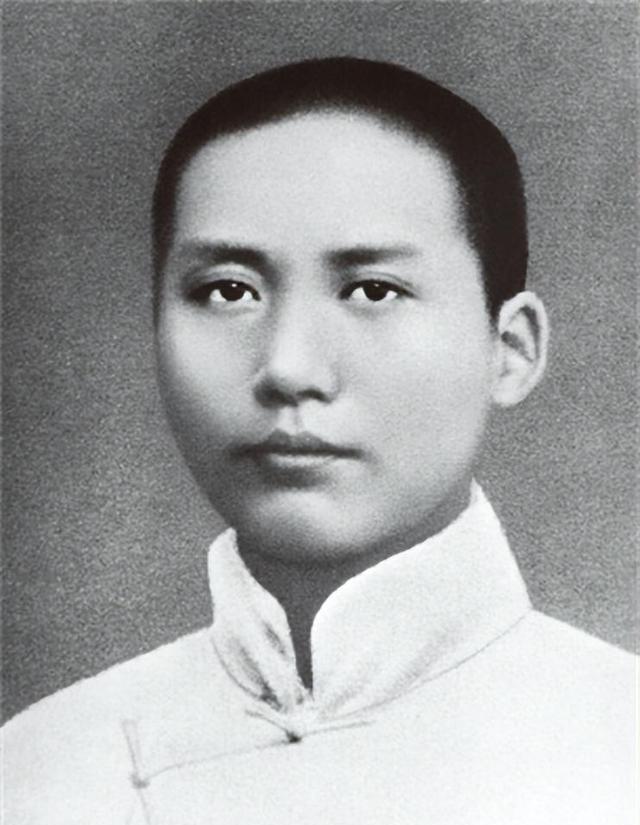

【去外地读书,远走家乡】

这本书是不是给你施了魔法?你怎么总是抱着它不放?

父亲,您交代的任务我已经按照规定完成了,没有拖延进度。

我建议你把精力全放在种地上,别花时间看那些没用的书。

毛贻昌注意到毛主席在田间劳作间隙、用餐前后总是捧着书本阅读,几乎从不放下,觉得这样会影响农业生产效率,因此经常责备毛主席。两人因为这件事频频发生争执。

毛主席15岁那年,他父亲毛贻昌决定不让他继续上私塾。毛贻昌认为,私塾教的东西让毛主席变得“不听话”,他觉得孩子没必要学那么多,只要会认几个字、算点账就足够了。

毛主席对父亲的做法非常不认同,他多次公开表示反对,父子俩因此经常发生争执。每次讨论这个问题时,双方都会激烈辩论,各执己见,谁也不肯退让。这种意见分歧导致他们之间的关系变得紧张,经常陷入争吵之中。毛主席始终坚持自己的立场,无论父亲如何劝说,他都坚定地表达反对意见。

那天,毛泽东突然冲出家门,毛贻昌紧随其后追赶。

毛主席灵机一动,迅速跑到河边,对着身后的父亲大声说:“爸,你要是不让我上学,我就从这儿跳下去。”

毛贻昌顿时紧张起来,尽管平常对孩子管教严格,但心里始终疼爱他们。他急忙挥手招呼毛主席回来:“行行行,我同意你去读书,不过家里的活儿你得继续干。赶紧回来,那边不安全,别往那边走。”

经过这次事件,毛泽东意识到,当他表现出坚定果断的态度时,父亲往往不会过多施压;相反,如果他表现得犹豫不决,父亲的态度反而会更加严厉。

毛主席年轻时决心投身革命事业,毅然离家求学。出发前,他给家人留下一封充满决心的信,信中写道:“我立志离开家乡,不学有所成绝不回头。何必非要葬在故土,天下何处不能安身立命。”这封信展现了他坚定的信念和远大的抱负。

几十年过去了,我这才重返故土。

【时隔多年再次回到故乡】

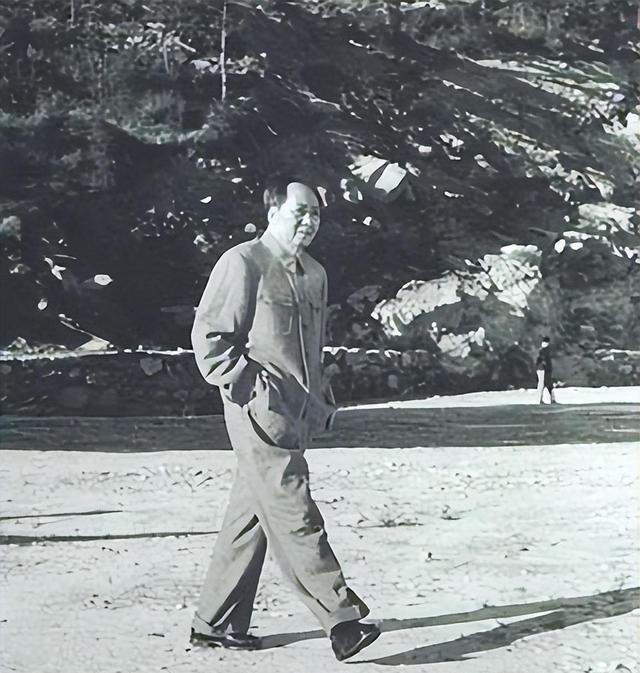

1959年,毛泽东在湖南进行考察时,突然对陪同人员提出:“我打算回韶山老家一趟,已经很久没回去了,想回去看看,我们明天就出发。”

“明天就出发?”工作人员对毛泽东突如其来的安排感到意外,“事先没有任何准备,也没有提前告知相关方面。”

“别提前说,也别做任何准备,这样才能看到最真实的情况。”

毛泽东外出视察时往往临时选择目的地,他认为这种突然到访的方式能更真实地了解群众生活状况。

次日,车辆刚进村,不少村民就聚在路边,透过车窗张望:“谁家孩子回来了?”

毛主席走下车子,热情地向周围的老乡们挥手致意,关切地询问大家的生活情况。

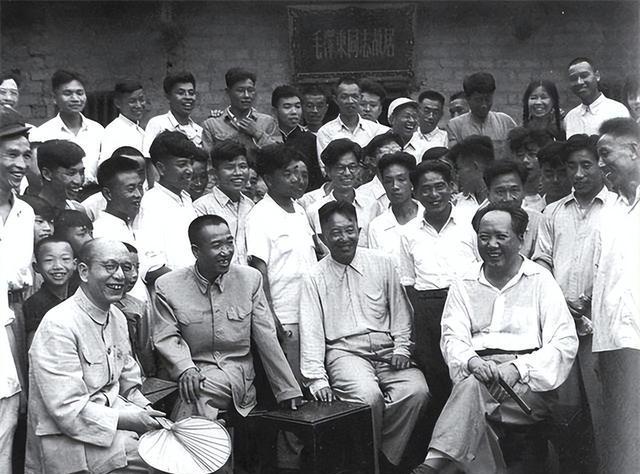

当毛泽东出现在人群中时,民众的情绪瞬间被点燃。大家纷纷高呼:“毛主席回来了!毛主席回来了!”这一场景充分展现了人民群众对领袖的深厚感情和热烈欢迎。人们脸上洋溢着喜悦与崇敬,整个现场沉浸在激动与兴奋之中。毛泽东的归来不仅给百姓带来了希望,更坚定了他们追随领袖、建设新中国的信心。

毛主席当天与当地群众进行了深入交流,重点探讨了韶山当前的发展形势和今后的政策规划。这次对话不仅为韶山未来的发展提供了明确指引,也激励了当地居民在后续发展进程中更加努力奋斗。

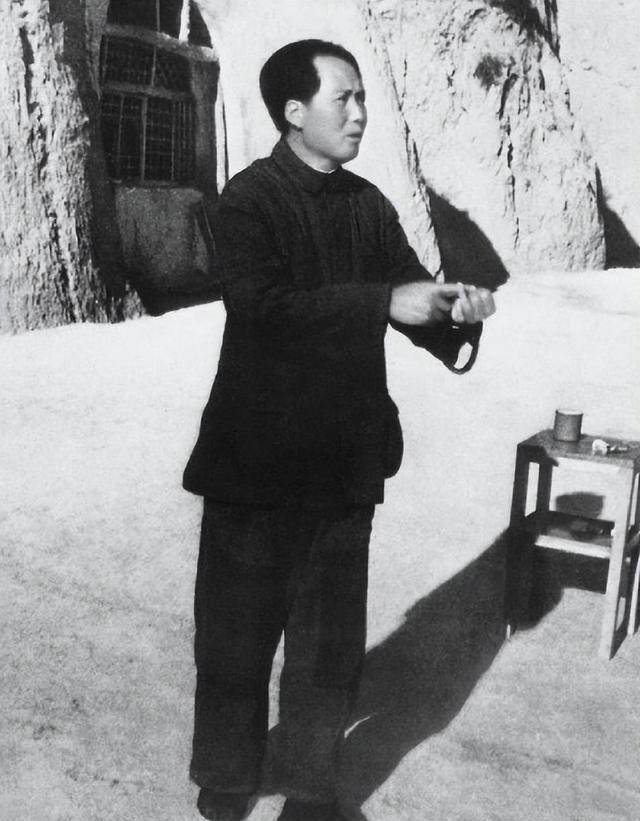

1959年6月26日,天还没亮,毛主席就出门了。

随行人员找到毛主席时,发现他的裤腿上全是泥巴。原来,毛主席刚去山上祭扫了墓地。

主席,我们没料到您会来祭拜,我们马上去准备些花圈和纸钱。

简单点,别整那些花里胡哨的玩意儿,有松树枝就行了。

毛主席手里握着扎好的松枝,走到父母坟前,深深鞠了三躬,低声说道:“爸,妈,我回来看你们了。”声音有些颤抖,带着浓浓的思念。

在返程途中,随行人员注意到周围环境显得有些杂乱,植被过于茂密,便向毛主席请示是否需要安排人员进行清理和整理。

毛主席指示道:“不必麻烦,简单修补一下就行。”

母亲去世一年后,父亲也离开了人世。那时,毛主席正忙于前线事务,局势紧张,无法脱身。尽管他迫切希望回家,但直到七个月后,才终于有机会回去料理后事。

【小结】

新中国的建立、社会主义建设的推进以及人民群众的幸福生活,都离不开毛泽东同志的英明领导。他带领中国人民推翻了三座大山,建立了人民当家作主的新中国,为中华民族的伟大复兴奠定了坚实基础。在毛泽东同志的指引下,中国从一个积贫积弱的旧中国,逐步发展成为独立自主的社会主义国家,人民群众的生活水平不断提高,国家的国际地位显著提升。毛泽东同志提出的实事求是、群众路线等思想,至今仍是我们党治国理政的重要指导方针。他的革命精神和理论贡献,永远铭刻在中国共产党和中国人民的心中,是激励我们继续前进的强大动力。

毛泽东毕生致力于民族解放和人民福祉,他的家族也为新中国建设付出了巨大牺牲。在漫长的革命历程中,毛家多位成员为共产主义事业献出了生命,他们的英勇事迹永远铭刻在中华民族的历史丰碑上。这些革命先驱用鲜血和生命谱写了可歌可泣的篇章,他们的精神将永远激励着后人。作为中国革命的杰出代表,毛泽东及其家族的奉献精神值得我们永远铭记和崇敬。