古人活着有多累?很可能因为说错一句话,写错几个字就被下狱治罪,严重的甚至会招来杀身之祸。

比如在清朝的时候,有个叫徐骏的翰林,在写给雍正皇帝的奏章中误把“陛下”的“陛”字写成了“狴”字,结果直接被雍正皇帝给罢官。

要知道,翰林可是从二品,就因为这点小事,说罢官就罢官。可见古代皇帝对于这些文字方面的东西非常讲究的。

当然,我们知道清朝的皇帝在这方面那是最严苛的,其他朝代的情况会好不少。但即便如此,在文化最开明的宋朝,此类事情依然时有发生。

尤其是在宋太宗赵光义时期,由于“斧声烛影”的传闻,使得不少人对于赵光义继位是存疑的。也正是因此,赵光义对于这方面的事情非常在意。

也正是在这一时期,有个县令因为一时疏忽,差点因为一副对联丢了性命,幸亏一穷书生路过,才躲过一劫。

那么,这对联里写了些什么?这个穷书生又是谁?他后来怎么样了呢?

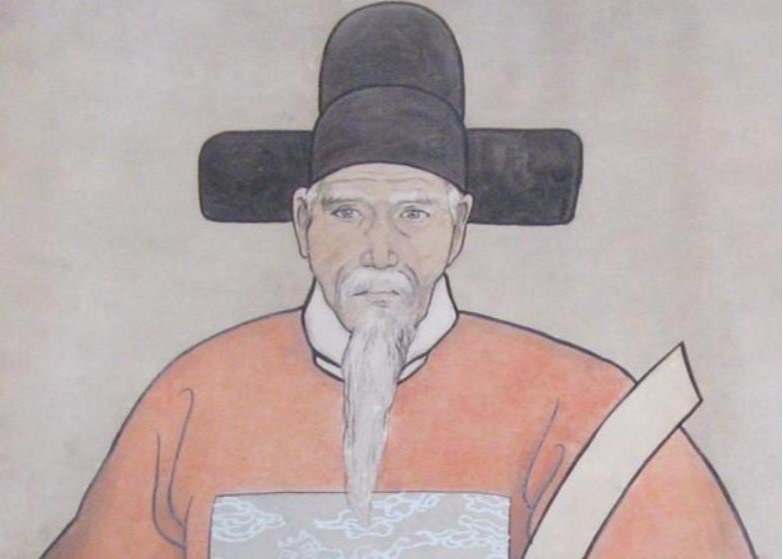

天将降大任于斯人也,必先苦其心志这个穷秀才名叫吕蒙正,这个名字现代人可能并不熟悉,但是提起“天有不测风云,人有旦夕祸福”,想必没几个人不知道的。

这段词便出自吕蒙正的《寒窑赋》,而吕蒙正不仅在诗赋方面才华横溢,他更是三登相位。他在当时的朝堂上绝对是传奇人物了。

吕蒙正出生于官宦世家,祖父吕梦奇当过户部侍郎,父亲吕龟图当过起居郎,这可都是天子近臣,地位非凡。因此,吕蒙正也过了一阵子衣食无忧的生活。

孟子说过:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志”,为了让吕蒙正取得后来的那些成就,老天爷和他开了一个大大的玩笑。

那时候婚姻都是父母安排的,吕蒙正的父亲吕龟图对自己的婚事很不满意,因此常常冷落吕蒙正母子,反而很宠爱小妾。后来干脆为了小妾,将吕蒙正母子给逐出家门。

就这样,吕蒙正只得和母亲相依为命,以前优渥的生活一去不复返。别说吃饱穿暖了,就连找个遮风挡雨的住处都成了难题。母子二人只得搭个茅草屋,平时不是漏风就是漏雨。

关于那时候的经历,吕蒙正曾经写过一副对联,上联是“烂席挡风,满碟残肴除旧岁”,下联是“破衣蔽体,大煲冷饭贺新年”。

字里行间都透露着“辛酸”二字。不过好在吕蒙正并未就此认命,他发誓要逆天改命。

那时候,读书是唯一的选择。好在他当时在家中已经开蒙,识文断字还是没问题的,于是他想方设法自学。

正所谓“天助自助之人”,有个教书先生见他如此刻苦,起了爱才之心,便让他在私塾里免费学习。吕蒙正不负众望,几年后果真考中了秀才,迈出了成功的第一步。

也正是在这一时期,他救下了那个县令,还成就了一段佳话。

公元975年,此时正在外出游历,增长见识的吕蒙正途经一户人家,只见门口围满了人,其中不少人一看就是读书人,好像在商量什么。

出于好奇,吕蒙正便凑了过去。一问之下,原来是当地的赵县令家老来得子,为了庆贺正在大摆宴席。赵县令觉得还不够,便想找人写一副对联贴门上,增添些喜气。

这可是在县令大人面前露脸的好机会,于是一群读书人聚集于此,想要一展才华。

不过能当上县令的,至少也是个举人,眼光还是很高的。不少人的“大作”都难入赵县令的眼帘。

此时,人群中突然爆发出一阵叫好声,原来是工部侍郎之子倪兴官写出了一副不俗的对联,赵县令正准备命人将对联贴上。

倪兴官正在享受周围人的称赞,突然传来一个刺耳的声音:“这副对联要是敢贴到门上,县令大人怕是要喜事变丧事了!”

人们循声望去,只见是一个穿着粗布衣的穷书生,此人正是吕蒙正。

倪兴官身为工部侍郎之子,他爹可是堂堂从三品大员,谁遇到他都是客客气气的,还没人对他这么说话过。于是他冷笑道:“哪里来的穷秀才?你倒是说说,我这对联哪里有问题了?说不出来,休想全身而退。”

吕蒙正却不为所动,说道:“你这对联,上联‘子当承父业’,下联‘臣必报君恩’,文采确实不错,也通俗易懂,可惜有一个失误。试问,你这副对联里,将君父放在何处?又将纲伦放在何处?”

赵县令毕竟阅历丰富,反应就是快,他立刻意识到犯了皇帝的禁忌。父子怎么能放在君臣前面呢?这岂不是说,他这里先有父子之情,后有君臣之情?

加上当朝皇帝还特别在意这些细枝末节的东西,这事情要是被有心人传到皇帝耳中,他的下场可想而知。

想到这里,赵县令赶紧命人将对联给取下来。并客客气气地请吕蒙正再作一副新对联。他已经看出来,这个穷秀才不简单,想要试探一二。

吕蒙正却笑道:“其实也不用那么麻烦,只需将这副对联中的几个字换一换位置即可。上联改成‘君恩臣必报’,下联改成‘子当承父业’即可。”

赵县令对吕蒙正很满意,动了招婿的心思,决定再考校一下他,便说道:“未老思阁老”。刚说罢,吕蒙正的下联便脱口而出:“无才做秀才”。

周围人都是懂行的,一听纷纷叫好。

赵县令此时摊牌了,表示希望吕蒙正做自己的女婿。有这种好事,吕蒙正自然不会拒绝,但是他还是把自己家中的情况毫不掩饰地说了。

赵县令哈哈大笑道:“我当是什么大不了的事情,这有何难,我颇有家资,以后你们母子二人就住到我府上好了。你以后念书和赶考的钱我也出了。”

就这样,吕蒙正因为一副对联,成就了一番姻缘。但是事情还没结束,这和他的传奇才刚刚开始。

三登相位,深得帝心是金子迟早会发光的,仅仅过了两年,吕蒙正便高中状元,正式踏上了仕途。当然,这其中他的老丈人自然是出力不少。

此后,吕蒙正便平步青云,仅仅用了11年时间,便登上相位,成为了宋朝最有权势的几个人之一。

很多人到了这时候就开始飘了,然而吕蒙正却严于律己,做事不徇私情,秉公办事。

首先,他为人十分大度。

吕蒙正刚刚入朝为官的时候,很多人是瞧不起他的,毕竟他的出身太过普通。

有次他去上朝,结果刚走上大殿,就听到身边飘来一句:“这人凭什么和我们站在一起?”

和吕蒙正交好的官员听到了,想要去问问对方姓甚名谁,怎么对同僚如此无礼,结果被吕蒙正给拦住了。

吕蒙正告诉朋友:“大家同朝为官,和气最重要。如果知道了对方姓甚名谁,就忘不了今天这事了,这心结也就很难解开了。还不如将精力都花在正事上。”

吕蒙正有一同窗好友叫做温仲舒,二人一同考中进士,吕蒙正对他十分了解。

不过温仲舒可没吕蒙正那么稳重,步入仕途后,人就开始飘起来,紧接着便闯了祸,被罢官。

吕蒙正知道温仲舒此人有大才,于是向宋太宗举荐温仲舒,温仲舒得以重回朝堂。

但是温仲舒觉得他是靠自己的本事做到的,与吕蒙正无关,然而其他同僚都觉得他应该感谢吕蒙正。温仲舒对此感到不爽,因此经常说吕蒙正的坏话。

这些话传到宋太宗耳朵里,他觉得温仲舒做人不太行,就又将其贬官。谁知吕蒙正又去替温仲舒求情。

宋太宗就纳闷了,问道:“爱卿,朕听说这温仲舒可没少说你的坏话,你又为何屡次替他求情?难道他说的那些话你不知道?”

吕蒙正答道:“回陛下,温仲舒说我坏话,那是他与臣之间的私事,而臣举荐温仲舒,则是为了公事。臣和温仲舒同窗一场,知道他是有大才的,这才是臣举荐他的原因。”

宋太宗闻言,感慨万分,于是重用温仲舒。

其次,吕蒙正为官清正。

吕蒙正坐上宰执的位置,自然少不了有人想走门路求他办事。

有一次,有个商人想求他办件事,便差人送了一面宝镜给吕蒙正。来人说这镜子可以照出两百里外的景色。

吕蒙正笑着说道:“我的脸太小了,用不上这么大的一面镜子,还是谢谢你家主人的好意吧。”既回绝了对方的请求,又不至于让对方下不了台。

还有一次,有人托吕蒙正的朋友献上一枚宝砚,据说这宝砚不用给水,只需呵一口气,便可使用,是难得的珍品。

这次吕蒙正又婉拒了,他说自己俸禄够用,就算每天用水磨墨,也要不了几个钱,这宝砚还是给需要的人吧。朋友只得苦笑着离开。

总之,吕蒙正为人谨守本分,因此他的名声非常好。

最后,吕蒙正一心为公,就连宋太宗都为之动容。

当时,北宋和契丹一直剑拔弩张,关系十分紧张。高梁河之战后,为了缓和宋辽的关系,宋太宗想要派遣使者出使契丹。

他询问吕蒙正有何人选,吕蒙正提出一人。但是宋太宗对不喜欢这人,因此否决了这条提议。

后来宋太宗又多次询问吕蒙正,吕蒙正依然坚持派那人去。

最后在朝堂上,宋太宗再次提起此事。吕蒙正顶着宋太宗不善的眼神,依然坚持自己的看法,毫不动摇。

这次,宋太宗怒了:“吕蒙正,你几次三番推荐此人,此人到底和你是什么关系?你不给出一个让朕信服的理由,这官就别当了。”

吕蒙正却不紧不慢地答道:“回陛下,臣之所以一而再再而三地推荐此人,是因为臣以为这事他来做最合适,没有人比他更适合出使契丹了。如果硬要换成其他人,臣担心会误了陛下的大事。”

由于吕蒙正的言辞恳切,宋太宗才相信了他。果然,这人把事情漂漂亮亮地完成了,宋太宗这才对吕蒙正称赞不已。此后对吕蒙正信任有加。

也正是因为这些原因,吕蒙正才能经历多次大起大落,依然得到宋太宗的重用,三登相位。

吕蒙正为官清正,且不死板,是历朝历代少有的良臣。难怪古人都说“做官当如吕蒙正”,这是将他当做榜样了。

人生充满了无数困难,但是再难,能比吕蒙正年轻的时候难吗?人只要怀有希望,肯吃苦、努力,生活都差不到哪里去的。如果再能有些天赋和机遇,成就差不到哪里去的。