1975年,毛主席做出一个惊人决定:特赦所有战犯,包括那13个“不合格”的!这到底是为什么?难道仅仅是伟人的心慈手软?这背后,其实蕴藏着更深远的考虑!你想知道这其中到底有什么玄机吗?

新中国成立初期,遗留下的战犯问题可谓是烫手的山芋,要怎么处理?杀了?好像不太符合咱们的政策。关着?又不是长久之计。

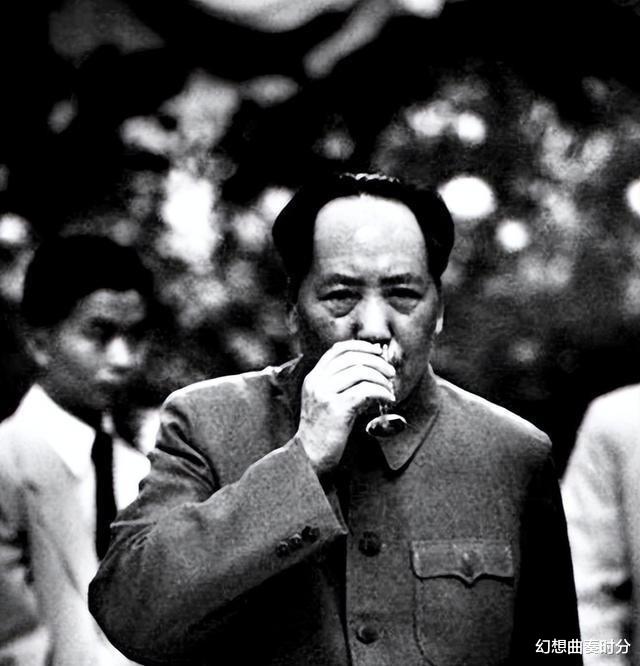

1974年底,长沙,气氛严肃。周总理抱病向毛主席汇报工作,聊到战犯问题。公安部提交的报告里,有13个人被认为“特赦条件不达标”,建议继续关押。毛主席大手一挥:“全放了!”,还要开欢送会,吃顿好的,每人发100块零花钱!这操作,在当时简直是天方夜谭,很多人都想不通。

要知道,这些人里,国民党高级将领、侵华日军军官、与人民为敌的军政要员,哪个不是罪行累累?为啥毛主席偏偏要“一反常态”,坚持“一个不杀,分批释放”的政策呢?

这事儿还得从1959年说起。那年,新中国十周年,毛主席首次提出特赦战犯。当时,国家经济逐渐好转,社会也稳定了,主席觉得,是时候向世界展示咱们的胸怀和自信了。于是,一大批战犯被释放,里面还有杜聿明、王耀武,甚至末代皇帝溥仪!

当然,这也不是一时兴起。早在1956年,周总理就提过特赦的事,但毛主席没同意,理由是“老百姓日子还没过好,现在放,容易引起误解”。但到了1975年,情况不一样了。这是第七批特赦,也是最后一批。面对公安部的“严选名单”,毛主席的态度异常坚决:“他们放下武器25年了,该放了!”。

可问题又来了,不杀战犯,到底有什么好处?

说白了,稳定国内政治环境!新中国刚成立那会儿,国际形势复杂,西方敌对势力虎视眈眈,台湾的国民党也想着反扑。在这种情况下,怎么才能争取更多人的支持,削弱敌对势力的力量?答案就是:宽容!

你想,当那些曾经的国民党高级将领被宽大处理的时候,他们的旧部、家人,甚至国际社会,都在关注着中国的态度。这份宽容,让很多人心服口服。

再说了,削弱台湾的影响力。这些战犯里,不少都是蒋介石的心腹,在国民党内部很有地位。如果一直关着他们,搞不好会被台湾方面拿来当枪使,宣传啥“共产党专政”。但要是放了,他们反而可能成为促进两岸和平统一的力量。

事实证明,很多被释放的战犯,晚年都在积极推动两岸关系发展,甚至有人公开发表文章,劝台湾认清形势,拥抱祖国大陆。

还有,促进社会和解,减少仇恨。战争带来的仇恨最难消解。但如果一个国家能宽容曾经的敌人,就能让社会更团结,也能告诉后人,真正的强大,不是靠报复,而是靠包容和智慧。

朱老总说过:“不杀这些战犯,有国际意义”。这句话,现在听来,依然很有道理。

更重要的是,还能吸纳有用之才,为国家建设添砖加瓦。不少被特赦的战犯,后来都成了政协委员,在各自的领域发光发热。他们可能站错过队,但不能否认他们的能力和价值。毛主席的做法,其实也是在用另一种方式,为社会主义建设争取人才。

历史证明,毛主席的决定是英明的。被特赦的战犯,没有一个人再作恶,反而用自己的方式回报社会。

一个国家真正的强大,不光在武力,更在于对待敌人的态度。毛主席的魄力,就体现在这儿!他用宽广的胸怀,赢得了人心,也为新中国的建设奠定了基础。

你品,你细品,是不是这个理儿?