将军的最后请求

1985年,一位将军离开了人世。他,就是许世友将军。这位戎马一生的老将,在生命的尽头,却提出了一个看似简单的请求:土葬,并且要与自己的母亲合葬。这看似寻常的愿望,却在当时引发了不小的波澜。要知道,彼时新中国提倡火葬已经几十年了,节约土地,避免铺张浪费,这是国家政策,也是时代潮流。那么,许世友将军的这个请求,究竟是如何被批准的呢?这其中,又隐藏着怎样的故事?

一个时代的抉择:火葬政策与民间习俗

1956年,新中国倡导火葬,这并非一时兴起。那时,土地资源紧张,厚葬陋习盛行,火葬被视为一种更文明、更节约资源的做法。 这份倡议书,由毛主席等151位中央领导人签署,可见其分量。但是,政策的推行,并不意味着民间习俗的立刻改变。 传统观念根深蒂固,许多人依然坚持土葬,认为这是对逝者的尊重,也是对孝道的传承。 这便形成了政策和民意的微妙张力。

少林寺的和尚,战场的将军:许世友的传奇人生

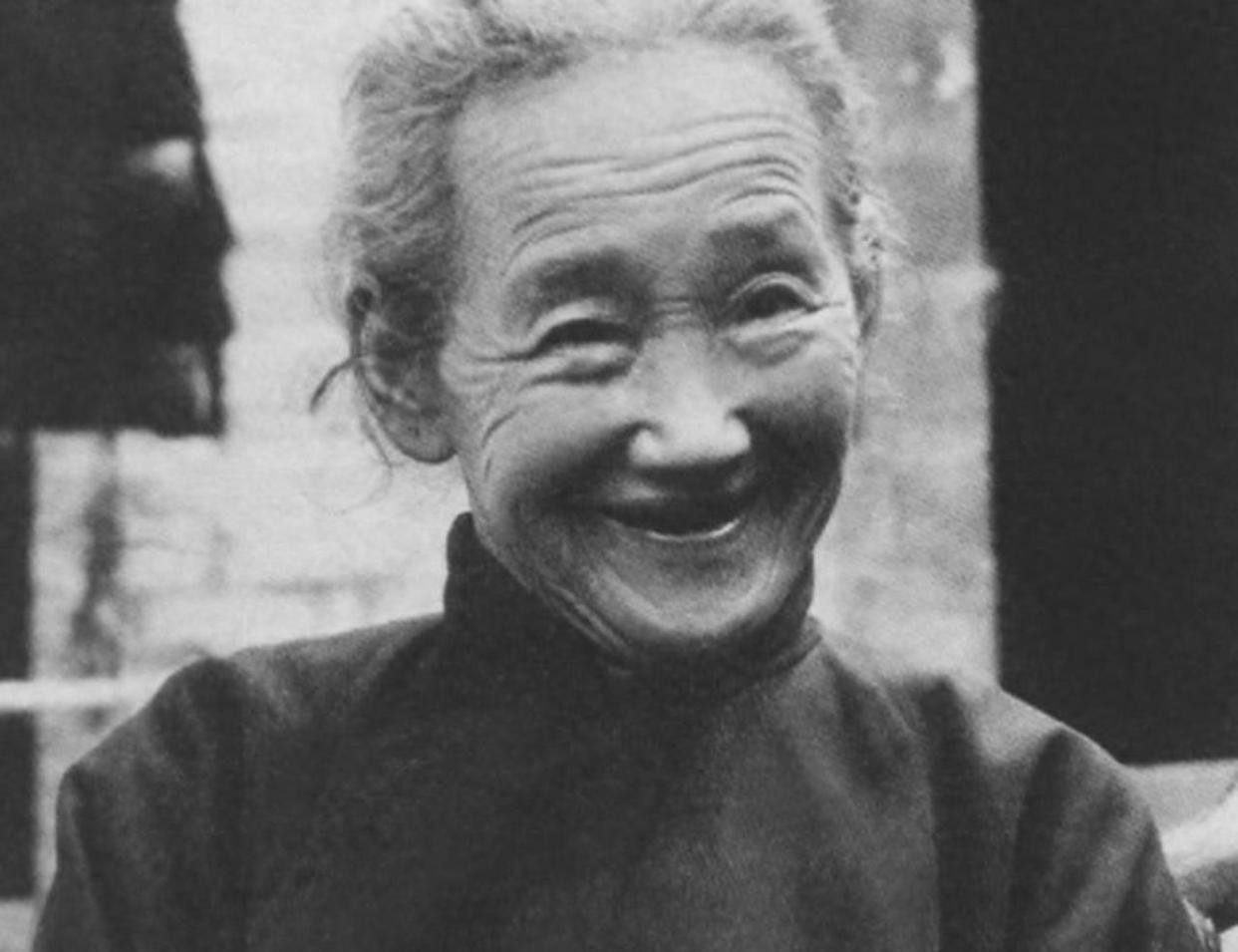

许世友将军的一生,充满了传奇色彩。少林寺习武,红军时期浴血奋战,他经历了时代的变革,也亲历了战争的残酷。他出身贫苦,与母亲相依为命,却因为革命奔波,与母亲聚少离多,这成为他心中永远的遗憾。 1932年,他与母亲最后一次相见,此后便天各一方。新中国成立后,他多次探望母亲,在母亲去世后,许下了与母亲合葬的承诺。这份孝心,如同他坚韧的性格一样,令人动容。

批复:一个特例,一段传奇

当许世友将军的土葬请求提交到中央军委时,邓小平同志批复了四个字:“照此办理,下不为例”。 这四个字,既是对许世友将军特殊贡献的认可,也是对政策严肃性的强调。王震同志也曾解释过,许世友将军的经历不同寻常,他的贡献也无法磨灭。他的请求,并非出于个人私欲,而是对母亲深沉的爱以及对传统孝道的坚守。 这或许是让中央最终做出这个决定的重要因素。

朴素的葬礼,永恒的思念

1985年11月9日,许世友将军的遗体被送回故乡,与母亲合葬。葬礼极其简朴,没有追悼会,没有报告,没有墓碑,甚至连家人也不得对外宣扬。 然而,在简朴的葬礼背后,却是对一位老将军的崇高敬意和对一段传奇人生的缅怀。他的夫人田普女士,在将军身边放了一瓶茅台酒、一把猎枪和一百元人民币,分别象征着壮胆、防身和买路钱,这其中,也包含着无尽的思念和爱意。

历史的回响,时代的印记

许世友将军的土葬事件,并非简单的个例。它折射出新中国建设初期,国家政策与传统习俗之间的复杂关系,也展现了特殊时期对特殊人物的灵活处理方式。 它让我们看到,在国家大政方针面前,人情伦理依然占据着重要的位置。 将军的孝心,国家的政策,一段历史的回响,它们共同构成了中国社会转型时期的一幅独特图景。

你认为,在国家政策与个人情感之间,该如何寻找平衡点呢?欢迎在评论区留言,分享你的看法。