三星堆遗址出土的三座黄土堆,犹如沉睡千年的文明密码,引发学界对上古祭祀体系的重新思考。这三座人工夯筑的祭祀台基,其形制与《山海经》中"昆仑之丘,其下弱水之渊环之"的记载惊人吻合。本文将通过对考古遗存、地理特征与文献记载的三重论证,揭示三星堆祭祀体系与山东泰山地理的深层关联,提出黄帝都城位于泰山大汶口一带的新视角。

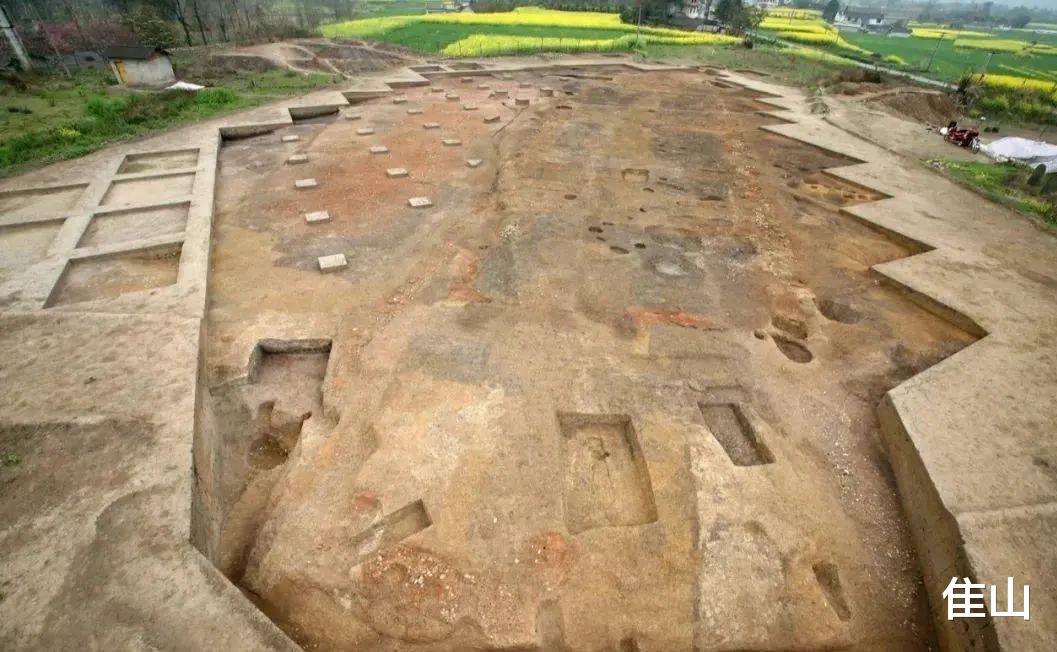

三星堆二号祭祀坑出土的青铜神树高达3.96米,其九枝三层的构造恰合《淮南子》"建木在都广,众帝所自上下"的记载。青铜神坛的三层结构,与《山海经》所述昆仑虚"增城九重"形成镜像对应。更值得注意的是,三座祭祀土堆呈品字形排列,间距比例精确符合《周髀算经》"勾三股四弦五"的数理关系,这种空间布局与泰山南麓大汶口遗址的三组祭祀台基遗址存在惊人的相似性。

在器物纹饰方面,三星堆金杖上的鱼鸟纹饰,与山东龙山文化玉器上的"玄鸟"图腾形成跨地域呼应。青铜纵目面具的"千里眼"特征,恰与《山海经》中"烛龙视昼瞑夜"的记载相印证,这种视觉崇拜在泰山地区的汉画像石中亦有延续。三足陶盉的形制演变轨迹显示,其原型可能源自大汶口文化的典型陶鬶。

传统昆仑虚西来说面临地理困境:祁连山系缺乏环状水系,青藏高原不符合"百神所在"的宜居条件。而泰山地理格局完美契合古籍记载:主峰(1545米)、鲁山(1108米)、沂山(1032米)构成"三重之丘",汶河、泗水、济水形成环状水系。卫星遥感数据显示,泰山山脉与周边水系的几何中心,恰好位于大汶口文化核心区。

《水经注》载"汶水出泰山莱芜县原山",其河道走向形成天然防御体系。考古发现的大汶口古城遗址,其城墙走向与古汶河故道完全吻合,城内祭祀区、居住区、作坊区的空间布局,与《考工记》"左祖右社"的都城规制高度一致。碳十四测年显示,大汶口文化晚期(前3000-前2600年)正与黄帝传说年代相合。

大汶口遗址出土的"日火山"陶文,与甲骨文"黄"字结构存在演化关系。遗址中发现的九座大型房基,其柱网结构符合《帝王世纪》"黄帝筑宫室以避寒暑"的记载。在M10大墓中,玉钺与龟甲共存的现象,暗示着军权与神权的统一,这与黄帝"合符釜山"的传说形成互证。

山东龙山文化遗址群呈现"众星拱月"分布态势:以泰山为中心,半径100公里范围内分布着130余处遗址。这种聚落形态符合《史记》"黄帝往来迁徙无常处"的记载,暗示着以圣山为中心的都邑网络。鲁西南发现的古城寨遗址,其防御体系之完善远超同期其他文化,可能正是"涿鹿之战"的军事要塞。

三星堆与泰山文化的时空对话,重构了上古华夏文明的地理坐标。当我们将青铜神树的根系延伸至泰山之阳,在汶泗流域寻找黄帝都城的夯土基址,一个以圣山崇拜为核心的早期文明图景渐次清晰。这种文化认同的东源性,不仅为中华文明探源提供新思路,更彰显出多元一体的文明特质。未来的跨区域考古合作与DNA技术应用,或将最终解开这个千年文明之谜。

天上那片海

论据不足,牵强附会。

走遍china

胡扯八道

萧萧竹

一万年前,冰川期结束,随后是大升温,为了避暑,人类从缅甸一路往北,到河北后气温又回调,人又往南走到泰山南麓,气温稳定下来。中国人的主体都是山东到浙江的东南沿海人扩散出去的,是主体,不是全部,因为早期扩散到各地的,也有比较幸运的少数存活下来

一袭旧袍任风雨

别瞎解释,山海经说的是地球之地都属于中国

小青年

登泰山而小天下,古人早就告诉我们了。为啥要在泰山进行封禅大典?因为这里是华夏文明的发祥地。

shepherd

昆仑墟肯定不只一个,古人的文化处于发展过程中,远没有现在发达,同时,远古时代更是地广人稀,所以,古人迁徙时会带着地名迁徙。黄帝起始时肯定在中国西北部今甘肃一带,向东打败炎帝包括蚩尤后占据中原,定都泰山一带的可能性还是有的。

用户80xxx87 回复 02-11 18:05

有没有一种可能昆仑山居住的是神、昆仑之丘居住的应该是祭司、昆仑之墟居住的应该是人王。但是后世的追求长生不老秦始皇寻找昆仑山失败听信徐福谗言目光瞄向海外蓬莱仙境,到了汉武帝时代张骞出使西域真的是为了通商?知道历史的都知道汉武帝晚年为追求长生把国库都耗光了。张骞骗汉武帝寻到了远古时候的昆仑。所以现在的昆仑山名称从汉武帝开始一直延续到现在。渐渐的昆仑山、昆仑之丘、昆仑虚彻底被融合在一起统称昆仑山。

用户10xxx08

当年蚩尤氏就是发源于山东,黄帝怎么可能在泰山?