“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。” 苏轼的《前赤壁赋》,开篇便将我们引入一个静谧而美好的秋夜,乘舟于赤壁之下,一场关于宇宙与人生的哲思盛宴缓缓拉开帷幕。

这篇赋作于苏轼被贬黄州期间,政治上的失意,人生的巨大落差,却没有让他在消沉中沉沦,反而催生出了这篇千古奇文。在赤壁的江面上,苏轼与客饮酒赋诗,眼前的景色如诗如画:“白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。” 这是一种超脱尘世的意境,苏轼将自己融入这浩瀚的天地之间,与自然合一,在这瞬间获得了心灵的自由。

文中主客问答的形式十分巧妙,客的 “哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,代表了普通人面对宇宙永恒、人生短暂的哀伤与无奈。客由眼前的赤壁联想到三国时期的英雄豪杰,“方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?” 曹操当年何等威风凛凛,可如今也不过是历史长河中的一抹尘埃。这种对生命无常的感慨,是人类共有的情感。

然而苏轼的高明之处在于,他没有被这种哀伤所淹没,而是以一种豁达的态度回应。他说:“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!” 从变化的角度看,天地万物瞬息万变;但从不变的角度看,万物和人类都是永恒的。这与庄子 “齐物论” 的思想一脉相承,世间万物皆有其存在的价值与意义,不必为短暂的生命而悲叹,也不必为外在的得失而忧愁。

苏轼进一步阐述:“且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。” 这种对自然的热爱与珍视,体现了苏轼对生活的热爱和对精神富足的追求。在物质匮乏、仕途不顺的情况下,他从自然中找到了无尽的宝藏,获得了心灵的慰藉。

《前赤壁赋》不仅是一篇文学佳作,更是苏轼人生哲学的体现。他在困境中,没有抱怨命运的不公,而是以乐观豁达的心态去面对,在自然与哲思中寻求解脱。这种精神,穿越千年,依然熠熠生辉。当我们在现代社会中遭遇挫折与困境时,不妨读一读《前赤壁赋》,学习苏轼的旷达,从自然与内心寻找力量,在有限的人生中,追求无限的精神自由。

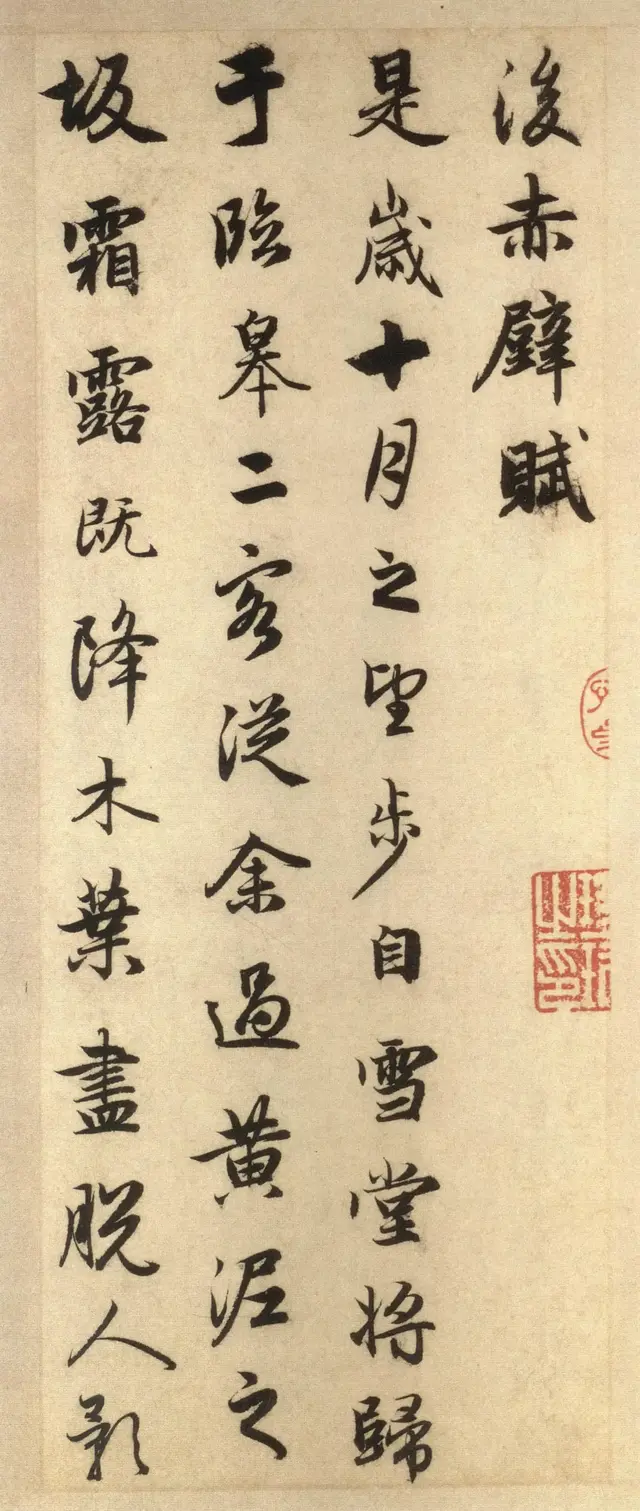

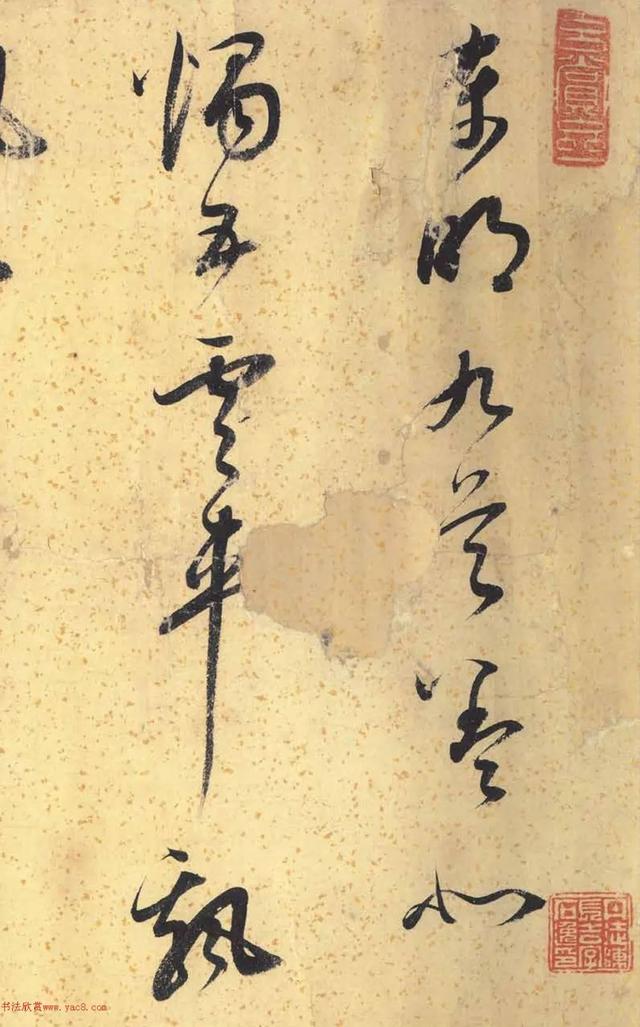

历代书写行书《前后赤壁赋》的书家众多,赵孟頫、文徵明、苏轼、鲜于枢、傅山等人的《前后赤壁赋》行书都有很高的造诣:

赵孟頫- 笔法精湛多变:赵孟頫的行书《前后赤壁赋》笔法细腻丰富,起笔多露锋,行笔流畅自然,收笔干净利落,提按分明,如“清风徐来”的“清”字,三点水的提按转折极为精妙,使笔画富有立体感和节奏感。

- 结体稳健优美:其字结构严谨,重心平稳,又不失灵动之美。字形或长或方,大小相参,如“舞幽壑之潜蛟”一句,各字之间相互呼应,整体和谐统一。

- 风格典雅平和:整体风格温润典雅,尽显文人气息,将二王书法的韵味与自身的风格完美融合,给人以平和、舒畅之感,展现出一种雍容华贵的艺术气质。

文徵明

文徵明- 笔法刚劲有力:文徵明书写的行书《前后赤壁赋》笔法劲健,笔画粗细变化丰富,以骨力取胜,有“铁画银钩”之妙。如“山川相缪”的“缪”字,笔画刚挺,转折处干净利落,彰显出坚韧的笔力。

- 结体规整严谨:他的字结体极为规整,中宫收紧,笔画伸展,具有很强的秩序感。每个字都显得端庄稳重,如“舳舻千里”的“舳舻”二字,结构紧密,笔画排列有序。

- 风格清新雅致:整体风格清新淡雅,给人以宁静、高远的审美感受,体现出文徵明自身高洁的品格和文人情怀,有一种超凡脱俗的气质。

董其昌

董其昌- 笔法空灵虚和:董其昌行书《前后赤壁赋》的笔法追求一种空灵的境界,用笔虚灵,线条流畅而富有弹性,如“羽化而登仙”的“羽”字,笔画轻盈,似有若无,却又不失力度。

- 结体疏朗开阔:其字结体注重空间感,笔画之间、字与字之间都留有较大的空白,给人以疏朗开阔的感觉,如“白露横江”四个字,布局宽松,营造出一种空灵的氛围。

- 风格平淡天真:整体风格平淡自然,追求一种“无意于佳乃佳”的境界,体现了董其昌对禅宗思想的领悟和在书法艺术上的独特追求,展现出一种天真烂漫的艺术情趣。

- 苏轼:作为《前后赤壁赋》的作者,苏轼书写的行书版本是原创之作,具有独特的价值。其书法风格丰腴跌宕,天真烂漫。用墨丰腴,笔画粗细变化明显,如“山高月小,水落石出”,线条粗细相间,极具节奏感。结字扁平,欹正相生,字的重心或左或右,给人一种动态的美感。整体布局自然随性,字与字、行与行之间错落有致,体现出他豁达的心境和自由的创作精神。

- 鲜于枢:他与赵孟頫齐名,其行书《前后赤壁赋》笔法洒脱,笔力劲健,线条流畅而富有张力,如“清风徐来,水波不兴”,笔画刚劲有力,又不失灵动。在结体上,注重字形的变化,大小、长短、宽窄各异,相互映衬,整体风格大气磅礴,豪放不羁,展现出独特的艺术魅力。

- 傅山:傅山的行书《前后赤壁赋》体现了他“四宁四毋”的书法主张,即“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”。其笔法以拙为巧,看似笨拙,实则蕴含着深厚的功力,笔画多以方笔为主,刚健质朴。结体上打破常规,常常出现奇特的组合和变形,给人以强烈的视觉冲击,整体风格雄浑古朴,充满了个性和张力。

赵孟頫、文徵明、董其昌等人的行书《前后赤壁赋》都各有特色,在书法史上都占有重要地位,至于谁在您心中造诣最深,当然是仁者见仁、智者见智了!

本文配图的行书《前赤壁赋》您知道是何人手笔吗?我将在下一篇行书《后赤壁赋》的文章内,将揭晓答案。[灵光一闪]