被一张图片震撼了——艳阳下,上百米长、几十米宽的几丘水田里,几十个农民排成横排,弯腰插秧。

从小在乡村长大,插秧场景见过许多。自己家插秧时,还往水田边挑过秧苗。所以见到插秧并不奇怪,虽然现在家乡的田野里插秧已经很少见了。引起我兴趣的是图片介绍:日前,云南红河州蒙自市草坝镇,村民们正在把2000盘育好的袁隆平杂交水稻“超优千号”秧苗移栽到101亩水田里。今年的目标是亩产1200公斤,向水稻亩产世界纪录发起冲击。此前4年,袁隆平超级杂交水稻蒙自示范基地试验田的水稻,平均亩产已超1100公斤了。

读到这条消息,是2021年5月23日,袁隆平院士已经离开他心爱的水田和水稻一天了,他再也看不到这批秧苗分蘖、扬花、吐穗、低头了。

其实,袁隆平超级杂交水稻示范基地在全国许多地方都有,蒙自草坝只是其中很小的一块。只是,袁隆平为什么偏偏选中的是草坝?这,令我想起了另一个人,他也梦想着草坝能有这么一天——水稻亩产能够上千公斤!只是,他早就已经看不到这个丰收场景了。

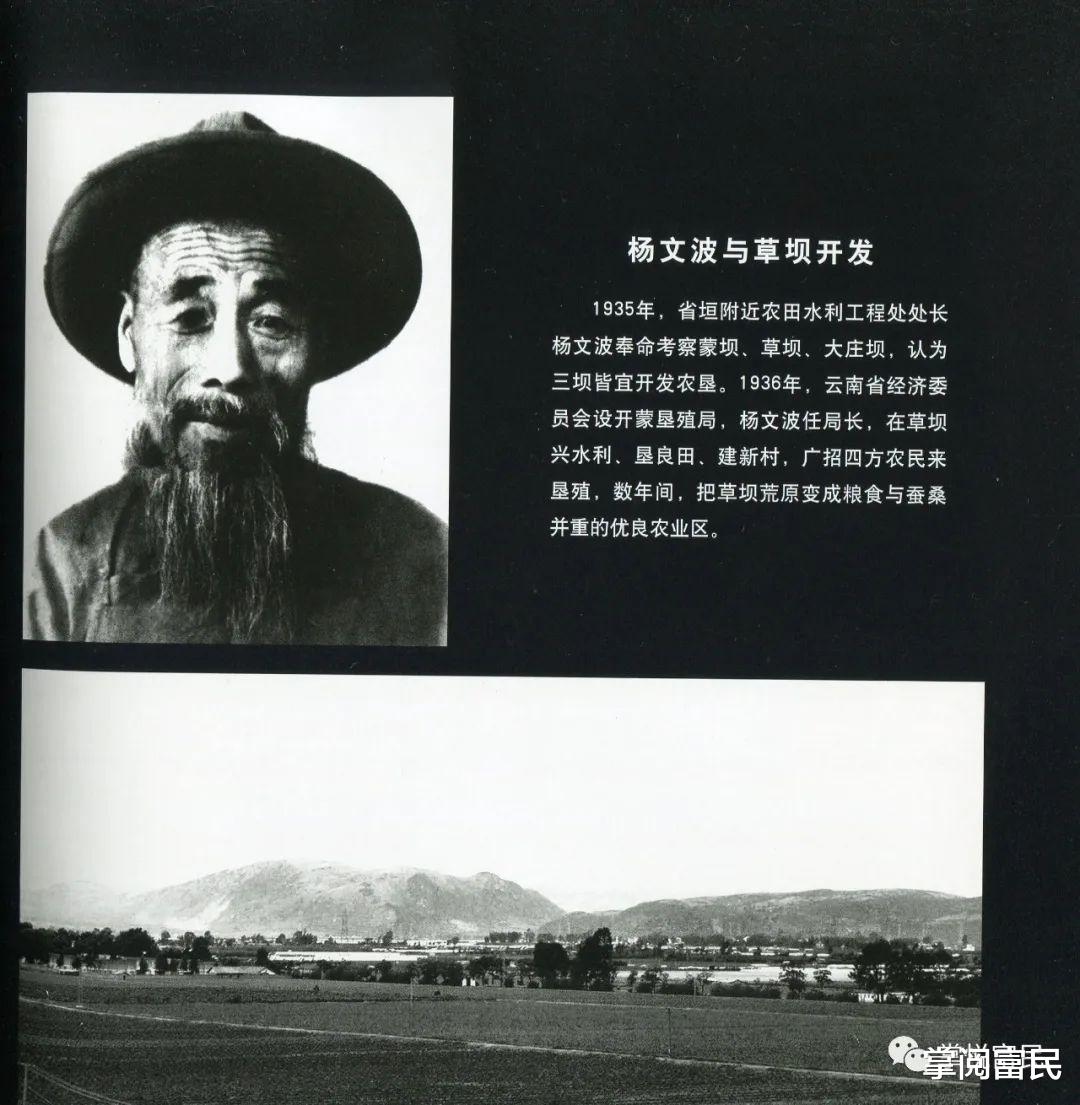

这个人,就是蒙自草坝的开拓者杨文波。

杨文波(1890—1979),字士敏,男,回族,云南省富民县三村人。云南省科学垦殖的先驱。早年就读于北京大学哲学系。回云南后,先后任云南省第一区督学、昆明市成德中学校长及兼任第一联合师范学校、明德中学无薪给校长,省教育经费管理局局长兼昆明市消费税务局副局长,省垣农田水利工程处处长。1937年任新成立的开蒙垦殖局局长,十几年致力于蒙自草坝开发,新开垦稻田五万余亩,对滇南乃至整个云南经济开发作出了一定贡献,同时对于建设边疆稳固边防起到了重要作用并积累了丰富的农垦经验。

杨文波的家乡三村,是富民县交通咽喉所在。

富民号称“滇北锁钥”。川滇古道富民至昆明段,由富民县南关起,经现今的大营、沙锅村、陈家村、完家村、三村、二村、头村、李子坪、天生桥、水节箐、普吉、王家桥到达昆明大西门。这条古道从富民到李子坪段,基本溯阿夷冲河(今大营河)而行,道路比较平坦,但也有几处险峻之地不得不绕行。

完家村与三村之间的三村大箐,就是这样的地方。这里两山夹峙,形成宽仅三四十米的深谷,因河谷狭窄且落差较大,河水凶猛奔涌而下,冲击两岸绝壁及河中巨石,激流声响彻山谷。修建于上世纪六十年代的昆明至富民公路就是靠挖掘、爆破河左岸山坡,硬在狭窄的河谷中“挤”出了一条公路,成为108国道的一段,后来又扩建为二级公路。前几年,修筑京昆高速公路,仍然避不开三村大箐,但逼仄的山谷中已有了108国道,实在容不下一条四车道的高速公路,于是只有从河右岸爆破、挖掘悬崖,扩开山谷,架高路面,好不容易才让高速路从深谷中“S”形穿过。如今,如果爬上山岭,我们也可以俯瞰三村大箐中“三道并行”的奇观——中间的大营河,飞湍瀑流咆哮而下;左边的108国道,货车客车蜿蜒而上;右边的京昆高速,大车小车飞驰而过。

三村,就在这险峻的峡谷上口。

有趣的是,由三村沿古道往昆明方向,溯大营河而上,还有二村、头村,这些都是使用了数百年的老地名了。这种用数字简单排名的方式,古代也不常见,现实中却偶尔还能见到。比如有的城市为新建区域道路命名,就常常用数字排列,虽然好区分,但实在没有啥特色,更别说文化内涵了。

蒙自市草坝镇现在都还有这种村庄名称,而且不止三五个:一村、二村、五村、六村……十九村、二十村。这些村庄,都和开蒙垦殖局有关,和杨文波开垦草坝有关。

中国近现代的知识分子,大多还是遵从儒家古训,以修齐治平为己任,所以绝大部分通过科举走上仕途以后,能够为官一任造福一方。但面对积贫积弱的社会现状,也有一些抱着经世致用的思想,致力于教育救国、实业救国、乡村振兴的知识分子,如张之洞、张謇、陶行知等等。

作为一名清朝末期、民国初年成长起来的知识分子,杨文波无疑是这一历史转型时期的佼佼者,至少在云南可以这么说。

杨文波的梦想首先是从振兴民族教育开始的。

杨文波的父亲杨蓬仙是大理蒙化(今巍山县)的回族,八岁时因清末战乱逃难,流落富民县,被卖与一杨姓人家为子。杨蓬仙虽不识几个字,却对孩子的教育非常重视。杨文波自幼学习勤奋,先在村里私塾接受启蒙教育,后升入县高小,毕业后考入云南府中学堂(后改名云南省立第一中学,今昆明一中),毕业后在昆明补习英语,一年后考入北京大学法学系,后来转学哲学。

“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫”1946年杨文波带着两个孩子(右为五儿,左为六儿)摄于草坝居所客厅外

1917年初,蔡元培先生在就任北京大学校长时发表演说,如无意外,杨文波肯定在场亲自聆听了这次演说。先生说:“果欲达其做官发财之目的,则北京不少专门学校,入法科者尽可肄业于法律学堂,入商科者亦可投考商业学校,又何必来此大学?所以诸君须抱定宗旨,为求学而来。入法科者,非为做官;入商科者,非为致富。宗旨既定,自趋正轨。”这番话对杨文波的影响很明显,使他对求学的目的、人生的目标有了更多的思考。因为1918年,大学毕业回乡务农的杨文波,就有了从政的机会——省内有一地的乡绅仰慕其学识品行,敲锣打鼓地来邀请他去当县长。这样好的机会,别说当代不可能有,就算在民国时期,也不多见。杨文波却拒绝了,如庄子“吾将曳尾于涂中”那样坚决。父亲杨蓬仙大发雷霆:“别人家供儿子读书做大官,我供儿子读书却毫无出息!”一个山村老农民,和一个北大哲学系毕业生,年龄代沟是小事,思想观念方面的差距才是深如鸿沟。家里是肯定待不下去了,杨文波依然出走昆明,投身于清贫的教书育人工作。

他的教学工作是从成德中学开始的,曾担任过英语、伦理学及公民课教学,同时还在昆华女中等学校兼课。四年后,成德中学校长施兰仙辞职,杨文波被推选任校长,同时被云南省政府委派兼任第一、二两区督学员,赴滇东及滇南各县视察中小学教育。视察中,他感到当时地方教育最突出的问题是普遍缺乏师资和稳定的教育经费。于是便与邻近昆明的诸县商谈,共同创办了云南省立第一联合师范学校,他被选为校长(兼任)。师资问题有了保障,经费问题可是个难题。他与教育界的同仁好友商议,向省政府申请将烟酒捐税拔作教育经费,由教育界独立收支保管,促成了云南教育经费管理处的成立,他又被选任征收科长。这一年税收超出预期的两倍多。次年改为省教育经费管理局,杨文波担任副局长兼征收科长。不久升任局长。此后税收逐年增加, 除发给各省立中学足够的经费外,每年均有积累,四年共积存旧滇币一千四百余元。杨文波深恐此款被军政部门提走挪用,便向省政府建议用来兴建新校舍。1932年开始,共兴建了四所中学的新校舍,即位于昆明潘家湾的省立第一师范学校和省立第一中学,位于西站的省立农校和省立第一工业学校。四所学校的校舍全部为砖瓦楼房,是当时的第一流建筑。

1947年杨文波摄于草坝

作为回族子弟,杨文波一贯关心回族的教育。他看到许多回民守旧思想浓重,不愿让子女入新学校。而回族传统以专习阿文经典、培养宗教人才为主的经堂教育,已经逐渐不适应时代的发展,于是他就劝导自己的亲友送子女入学以吸取科学文化知识;从事教育工作后,他又与回族中的开明人士商议,多方筹集经费,于1929年在昆明正义路清真寺创建了“云南私立明德学校中学部”,简称私立明德中学(今沿河路昆明市明德民族中学前身)。杨文波被选为首任校长 (兼)。明德中学专门招收全省各地回族子弟就学,课程除一般中学必修课程外,还加学阿拉伯语及伊斯兰宗教学。1931年,他与回族中甚有远见的一些知名人士如马伯安、白亮臣、李芳伯、陆志清及沙儒臣等共同倡议,先后选送了两批品学兼优的学生赴埃及留学。这些学生回国后有的在大学任教,有的在外事部门工作,有的从事译著,为国家作出较大贡献。他们当中之佼佼者有马坚、纳忠、纳训、张子仁、林兴华、林仲明等。

云南现代教育史上,把杨文波尊为云南回族教育的先驱,一点不为过。尤其是明德中学的创建,开创了全国民族普通中学的先例,是现代回民教育发展史上的一个成功试验。

杨文波先生与草坝开发

杨文波由教育家到实业家的转型,纯属意外。但也可以说是意料之中。因为,受北大精神的浸染,深植于内心深处那种责任与担当意识,一旦有了某种诱因,就会发芽、开花、结果。

这个诱因就是昆明人的吃饭问题。

1927年至1929年,昆明连续三年干旱,粮食歉收。市场粮食供应不足,人心不安。米商采购越南大米来昆销售,虽可救急于一时,,然非长治久安之良策。省政府主席龙云在《云南民国日报》上刊登一则启事:“为了从根本上解决云南民食问题,政府决心要兴修水利,使秧苗能适时在良好季节栽插,使禾苗成长良好,有较好的收成,以裕民食。望滇中人士,对兴办云南水利有见地的,请向省政府建议,只要可以举办,政府当采纳兴办。”

农家子弟出身的杨文波,对土地和粮食自有一种特殊的感情,即使这时已经担任省教育经费管理局局长等各种职务,仍然葆有农民的本色。看到省政府的启事,他就想,昆明坐拥滇中平坝,城外不远处就是五百里滇池,既然干旱,何不利用滇池水来灌溉?滇池水面虽较昆明坝区稍低,但用抽水机抽到坝区沟内即可灌溉田地,而且水量丰富,无论大小春作物均可以适时灌溉而不受天时之限。有了想法马上就行动,他将此设想写成书面报告,亲自向龙云主席建议。龙主席认为很有道理,便委派他兼职负责经办。他先后到越南、杭州、无锡、常州等地灌区参观考察,深受启发。随后从上海购到三台电动抽水机,安装于大观楼后面的明家地,抽水灌溉了自潘家湾起经红庙、土堆河沿岸以至明家地共计千余亩稻田。秧苗成长良好,农民交口称道。龙云听说后,亲自前往察看,见谷穗长而结实多,非常高兴,并让他继续再选适当地段抽水灌溉。他又选定官渡区的马料河,开挖了一条两公里长的水沟,把滇池水引入马料河,然后安装了两台20英寸口径的抽水机,将水抽入高于滇池水位的马料河中,灌溉了以往十年三不收的数千亩稻田。后来工程逐步扩大,灌溉面积达五万多亩。

这两处水利的成功,引起了省里一些部门的重视。1932年秋,财政厅长、建设厅长、经济委员会主任及委员们先后到马料河一带察看,随后向龙云汇报,一致认为兴办这类水利灌溉时间短、收效快,值得提倡。于是云南军政要员纷纷谈论农田水利之事,一时成了热门话题。随后,云南相继兴办了昭鲁(昭通、鲁甸)、宾祥(宾川、祥云)以及嵩明嘉丽泽等小型水利灌溉工程。

阴差阳错,教育家杨文波成了“省垣附近农田水利工程处”的处长,成了水利专家。这一次转身,他越走越远了,由昆明,走到了开远、蒙自,走到了草坝。

1950年12月的一天早晨,蒙自草坝。已过六旬的杨文波,站在开蒙垦殖局那幢两层法式住宅楼上,俯瞰着眼前的万亩田畴。半年多以前,蒙自解放,垦殖局由昆明市军事管制委员会接管,他已经卸任了开蒙垦殖局局长(草坝垦殖区管理处主任)、云南蚕业新村股份有限公司副总经理、草坝乡乡长等等职务。即将离开这个十四年来一手创办并经营的地方,他的心里五味杂陈,无数的往事历历在目。

1935年秋,杨文波奉龙云命令,到开远、蒙自地区考察兴办农田水利的问题。他于8月20日乘坐火车出发,沿滇越铁路南下抵达蒙自,与蒙自、开远两个县的县长进行了洽谈,说明来意。在两县县长的协助下,杨文波花了三个月时间,走遍蒙自的大屯坝、蒙自坝、草坝、鸡街坝及倘甸坝,以及开远的开远坝、大庄坝进行实地考察。经过这番详细的实地考察,他在脑子里,形成了一个美丽的蓝图。回昆明后,他立即写出了《呈复调查开蒙农田水利情形文》,向龙云作了详细的书面报告。龙云亲自接见他,问道:“你认为开蒙地区的农田水利是否可以兴办?”他回答:“可以兴办。”龙云再问:“真的可以兴办吗?”他毫不迟疑地 回答:“真的可以兴办。”龙云这才欣喜地说:“真可以办, 就要你去办。”一个月后,他便接到开蒙农田水利筹备员的委任令。1936年6月30日,省政府第475次会议决定成立开蒙垦殖局,委任杨文波为局长。垦殖局隶属省经济委员会,全部经费由省经济委员会负责。同年8月16日,开蒙垦殖局在开远大庄坝的新寨村宣告成立,当时租得村民瓦房二十余间,作为办公用房。办公地址后来搬至羊街,再后来又搬至草坝火车站旁。

杨文波还记得当年第一次到草坝考察的情形。

流封闭区,只有大庄坝的三角海一带地势较低。那时正是秋季,雨水连绵不绝,几个坝子的洪水下泄到三角海,只有靠天然溶洞排泄。溶洞排泄不及,三角海容纳不了,便回流到草坝,整个坝子洪波万顷。有时连坝子边的滇越铁路也被淹没,火车不能通过。到秋末以后,洪水才逐渐落完。但洪水退尽之后的土地干得裂缝横生,没有一滴水,同样不能种植作物,甚至连牲口饮水都没有。整个坝子遍地水草,高过屋顶, 故历来称为草坝。

我不知道杨文波当年看到草坝实况时,内心是失望沮丧还是兴奋激动。不过后来的事实证明,这是一片希望的田野,他有信心把这八万亩沼泽治理成一片旱涝保收的良田。

要除旱涝,开农田,必先治水。杨文波抓住了关键——除水害,兴水利,双管齐下。

除水害关键是排泄洪水,免除洪涝灾害。为排泄三角海洪水,杨文波经过实地详细踏勘,召集省内多地泥石工匠,历时三年,将三角海边的黑冲石峡凿开三百多米长的石槽。并在石槽入口处建起一座五孔水泥皮石闸,用木叠梁闸坊人工启闭。然后报请省政府批准,组织蒙自、开远两县民工,每天数千人上工,开挖了龙公河(为纪念龙云支持开蒙水利建设功绩而命名)计24公里,以排泄草坝洪水;疏浚黑水河、沙甸河、倘甸河四十余公里。

1937年,杨文波(右,中立者)在草坝黑冲泄洪渠工地

兴水利则是要修建水库、沟渠,实现坝区的自流灌溉。杨文波通过精心设计,指挥数千民工,开挖了21.9公里长的嘉铭河(龙云为表彰云南全省经济委员会常务委员缪云台而命名),将草坝上游大屯海和长桥海的水通过干渠引入草坝,并修筑大小水渠、排水沟两百多条,使整个草坝成为一个沟渠、阡陌纵横交错的灌溉系统。

在除水害、兴水利的同时,草坝开始了一场轰轰烈烈的屯垦战。除附近移民参加外,还接受了卢汉的第一方面军10个营,编成10个大队,总共约四千人参加屯垦。为提高效率,杨文波由香港购进一台美国制的双铧犁拖拉机,每天可开垦30至40亩荒地,这是云南省的第一台拖拉机。草坝开垦的田地共5万余亩,连同原有田地共有8万余亩。其中水田5万余亩,旱地 3万余亩。田地规划整整齐齐,每一丘田均为3亩,田间沟渠布置合理,牛车道四通八达,可以送肥到田,收获进户。昔日荒凉的草坝开始呈现出一派生机。1938年春,第一次在这片处女地上播种稻谷,8月成熟,旗开得胜,喜获丰收。龙云亲自率财政厅长陆崇仁、建设厅长张邦翰、经济委员会常务委员缪云台(字嘉铭,后曾任全国政协副主席)等省府要员到草坝视察。看到新建的各项水利设施和丰收的景象,龙云甚为欣慰,对开蒙垦殖局取得的成功大加赞赏,给予了充分的肯定。

水利灌溉设施建好了,数万亩良田开垦出来了,可这些田需要有人来耕种啊。云南省政府作出决定,将草坝所有土地由政府收购,开蒙垦殖局统一管理、规划,将草坝原有12个村庄划归一个乡,由杨文波担任乡长。

杨文波开始实施他的新农村建设试验。于是,草坝新增了多个数字村。

新开垦出的田地除本地农民耕种及垦殖局员工家属自种外,尚 有4万余亩空闲。垦殖局决定从外地迁移农民来耕种。为保障移民安居乐业,1939年,开始规划建盖新村,计划建设20个新村。新村建设统一规划,统一设计,统一施工。房屋造型、占地面积、建筑面积都是一个标准。大村建房32幢,小村16幢,均为二层楼房,两侧还有平房供作厨房、厕所及牲畜房。每家单门独户,互不干扰。无论大村小村,住宅均为平行的前后两排,每排相距12丈。在两排中间,建有中隔一墙、前后两面的平瓦房,前面的归前面的住户使用,后面的归后面的住户使用,用作牲畜厩舍厕所,合计每一户有瓦楼房上下各二间,厨房一间、畜厩一间、厕所一间、菜地四平方丈,空地两平方丈。建盖新村住房的泥木工一部分来自昆明、玉溪、河西、通海,一部分则是从上海雇请来的工人。从1939年至1941年,先后在草坝中部建盖了五、六两村,在东南部建盖了十七、十九两村,在西部大小洛就与雷公哨之间建盖了一、二两村,在东山脚建了二十村。建好上述村子后,由于抗日战争的影响,云南经济委员会资金困难,无力再支付建设新农村的费用,建房计划停止。

随后,云南蚕业新村公司在草坝成立,云南经济委员会主任缪云台便乘机与新村公司总经理葛运成协商,在垦殖局租与新村公司3万亩地上原计划建的一切村子,由新村公司负责出资建盖。葛运成雇请上海建筑专家及大批技术工人经越南到草坝建房,先后建成了十六村、十三村。又在十六村村对面公路旁建盖了一所西式招待所,一所医务室,五所西式住宅。到1945年,蚕业新村公司也因抗日战争影响,业务大大收缩,新村房屋建盖终于停了下来。

至此,草坝前后共建成大小新村9个。

优越的生活条件,吸引着异地农民纷至沓来。新农户迁入时,先由垦殖局借给耕牛一头,谷种五石(相当于500市斤)。之后,可视收成年景分期赔还,对耕种较好的农户还奖励棉布一匹,爆竹一串。1944年4月实行计口授田,每人可分到一至二亩,发给执照。每年的收成交三成给垦殖局,七成归农户。全体农民皆大欢喜。

现在看来,北京大学毕业的杨文波具有极富理想化的乡村改良思想,在他的领导下,当年的草坝已经具备了新农村的雏形——不但耕者有其田,而且还设有教育处,开办了十余所小学;有医务处,医疗设施、医生护士齐备;为激励农户发展生产,开办了农村贷款;制定了农工训练及福利设施计划,开展农工思想、识字、技术等培训。垦殖局还开展了水稻、木棉、烤烟、甘蔗等农作物的试验示范与种植,以及农业机械试验,大力开展较大规模的植树造林。

新中国成立,云南和平解放。离开了草坝的杨文波,到昆明西山西南革大学习,结束了他近14年的开蒙垦殖事业。后来蒙受不白之冤,入狱几年。1962年,72岁的他被安排到云南文史研究馆担任馆员,在此期间,他回顾总结了开蒙垦殖局的工作经历,撰写了《兴办开蒙农田水利垦殖事业纪要》,为后人留下了一份珍贵的史料。

1979年,杨文波在昆明家中辞世,享年89岁。

文图 :李建华(未经授权 严禁转载)