我们都被骗了!北宋顶流的他,不但不悲惨,还是史上最幸运人——这个惊人结论似乎与我们一直以来的认知背道而驰。

谁能想到,那个曾在风雨飘摇的仕途中几度沉浮、屡次被贬的文人,竟然拥有着许多人梦寐以求的幸运?他的人生,真的是充满了悲剧与失落,还是某种隐藏在波澜背后的独特幸福?

苏轼,这位北宋的文学巨匠,真的在命运的棋盘上,掌握了属于自己的一手好牌。他的幸运究竟来自何处?答案藏在那些未曾被察觉的细节里。继续往下看,你会发现一个与众不同的苏轼,远超你所想象的人生赢家。

一、幸运与悲剧的交织

一、幸运与悲剧的交织1079年深秋,苏轼站在黄州的赤壁上,望着滔滔东去的长江水,思绪万千。此时的他,虽然被贬黄州,政治生涯似乎已经走到了尽头,但他并没有被命运的巨浪打垮。相反,这段时期成为他文学创作的高峰。《赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》——这些流传千古的作品,正是在这一时期诞生的。

谁能想到,这位曾几度陷入命运旋涡的文人,竟然不仅不悲惨,甚至被誉为“史上最幸运的人”。苏轼,北宋顶流的他,不仅是文学上的巨人,还是生活中的赢家。

苏轼到底为何如此幸运?这个答案并不像表面那么简单。在经历了乌台诗案、几次被贬、仕途不顺之后,苏轼却依旧能够安然处之,甚至在仕途落寞时还笑看风云。这一切,究竟是什么在支撑着他?是运气,还是某种不可言说的坚韧?

苏轼的幸运,绝不是偶然。他的家庭背景和成长经历,为他的成功打下了坚实的基础。

1037年,眉山,苏轼出生于一个书香门第。父亲苏洵是名震一时的文学家,而他的弟弟苏辙也是才华横溢,史称“苏门三父子”。兄弟俩在家族的熏陶下,互相激励,日以继夜地学习。这种兄弟情谊和学习氛围,成为了苏轼后来在文坛独领风骚的重要基础。

在家庭的熏陶下,1057年,年仅20岁的苏轼一举考中进士,踏入了仕途。这一年,苏轼的命运开始加速上升。

他凭借一篇《刑赏忠厚之至论》赢得了当时宰相欧阳修的赏识。欧阳修对苏轼的评价极高,认为他将成为北宋文坛的中流砥柱,他的文学才华一时之间备受瞩目。

幸运的不仅仅是文学上的成就,苏轼还有一个温柔体贴的妻子王弗。两人感情深厚,王弗的温柔与智慧,给了苏轼在仕途上面对风雨时的巨大支持。可以说,苏轼的仕途起点之高,与家庭和妻子的支持密不可分。

1059年,正值苏轼事业巅峰时,王弗不幸去世。这个突如其来的打击让苏轼陷入了深深的悲痛,但苏轼并没有因此倒下,他将对妻子的深情化作诗词,写下了《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》,成为悼亡词中的绝唱。

这首诗不仅流传千古,也成为苏轼文学中最为动情的篇章之一。

然而命运对苏轼并不都是温情的。乌台诗案成为了苏轼人生的转折点,他被指控讽刺朝政,被判处流放。

可是,幸运的苏轼在每一次政治风波中,都会有妻子、朋友和家人坚定地站在他的背后,给予他精神上的安慰和实际的支持。这让苏轼的幸运,逐渐被放大。

二、逆境中的坚韧与创作

二、逆境中的坚韧与创作1074年,王安石变法失败,朝堂风云变幻。苏轼因不满新法,发表了批评朝政的诗文,这使得他遭到朝廷的打击,被捕入狱。乌台诗案的风波,让他在仕途上经历了巨大的挫折。

苏轼被贬黄州时,处境艰难,他失去了官职,生活清贫,连吃饭都成了问题。然而,命运再次显示出它的另一面。1079年,尽管被贬,苏轼却依旧能在逆境中保持乐观心态,在黄州创作了大量脍炙人口的诗词和赋文。

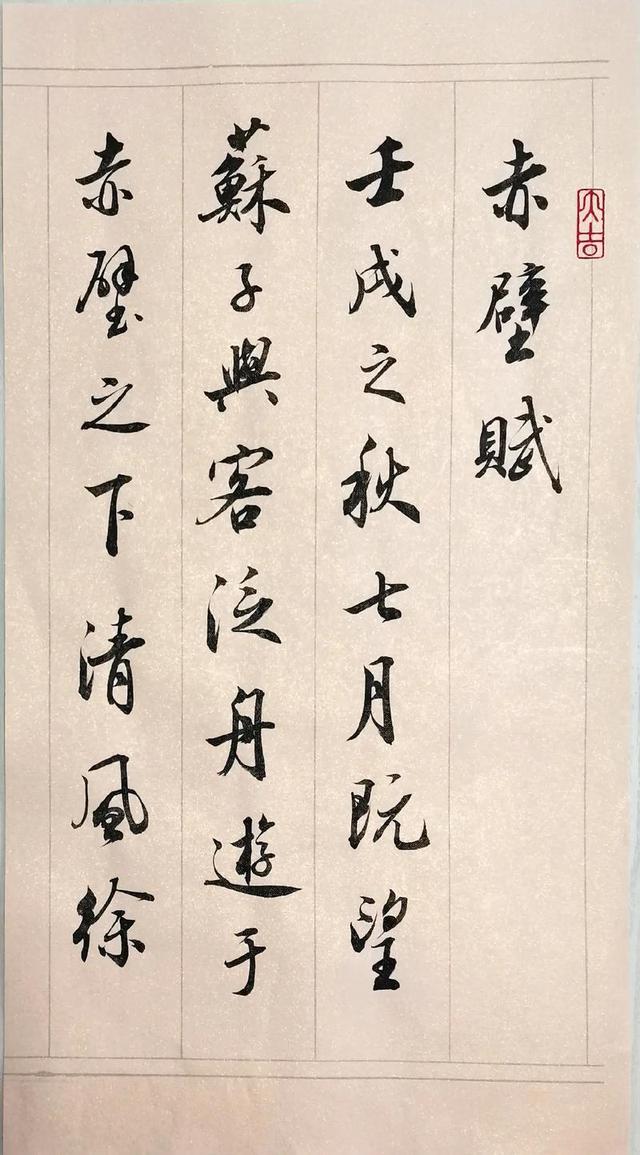

在黄州,他写下了传世名作《赤壁赋》,描述他在赤壁下泛舟的所见所感。这篇文章不仅表达了苏轼对人生的深刻思考,也体现了他在逆境中笑对人生的态度。他没有被仕途的失落所击垮,反而更加坚定了自己的信念。

在这段时间里,苏轼的文学成就达到了前所未有的高度。他不仅在诗词创作上取得了重大突破,还通过《赤壁赋》开创了“豪放派”这一全新的词风。

这一文学风格的出现,标志着他在文学上的另起炉灶,脱离了当时主流的婉约派,成为了独树一帜的文学巨匠。

在生活上,苏轼也拥有坚韧的家庭支持。他的弟弟苏辙不仅在政治风波中支持他,甚至在他被贬的艰难时期,也常常给予精神上的鼓励和实质上的帮助。

这让苏轼在逆境中依然能保持强大的心理力量。弟弟苏辙的陪伴,成为了苏轼应对各种挑战的坚实后盾之一。

黄州的生活虽然简陋,但苏轼却把它变成了他创作的源泉。他曾说:“盖文章者,恒困于风波之下,至于顺境中无以成文。”

这句话道出了他在艰难环境中依旧能够保持文学创造力的秘诀。他没有被困境打倒,而是通过文字,宣泄出自己的情感与抱负,这正是苏轼的魅力所在。

1079年,这一年成为苏轼人生中重要的转折点。他不仅在黄州期间重新找回了生活的乐趣,还通过创作,达到了文学上的巅峰。

可以说,苏轼的幸运不仅体现在他遇到贵人提拔、家人支持,还体现在他能在最黑暗的时刻里,重新找到生活的光亮。

在苏轼人生的漫长旅途中,亲情和爱情始终扮演着重要角色,成为他命运中的重要支柱。在王弗去世之后,苏轼与她的堂妹王闰之再续前缘。王闰之不仅是一个贤妻良母,更是苏轼在仕途风波中的坚强后盾。

在乌台诗案的风波中,王闰之对苏轼不离不弃,她一直坚定地站在苏轼身边,默默支撑着整个家庭。正是在她的帮助和支持下,苏轼才能够在困境中依旧保持乐观与从容。

这段时间,王闰之的无私奉献,不仅体现在日常的关怀上,更表现在她对家庭的照料以及对苏轼精神的支持中。

1076年,王闰之因病去世,享年46岁。苏轼悲痛万分,为她写下了动情的《祭亡妻文》,字里行间充满了对王闰之的感激与哀思。

这是苏轼一生中少有的公开表达内心情感的文字,展现了他在生活中柔情的一面。可以说,王闰之不仅是苏轼的伴侣,更是他人生中无可替代的精神支柱。

在亲情方面,苏轼的弟弟苏辙自始至终是他坚定的盟友。兄弟俩自幼一起读书、作诗,感情深厚。

苏辙不仅在乌台诗案中给予了哥哥精神支持,甚至在苏轼被贬谪的岁月里,也时常前往探望并与他书信来往。兄弟间的深厚情谊,不仅让苏轼在孤寂的贬谪生活中感到温暖,更成为他在文学创作中的灵感源泉。

三、晚年的诗情与人生思索

三、晚年的诗情与人生思索随着时间的推移,苏轼逐渐步入晚年。在这个阶段,虽然他的仕途不再起伏波动,但他的内心依然充满了对人生的深刻思索与对艺术的热爱。

1100年,苏轼的最后一位伴侣——王朝云也在陪伴他十多年后,因病去世。王朝云的辞世,给苏轼带来了新的打击,但同样也让他更加深刻地反思人生的意义。

王朝云是苏轼的妾室,虽然两人之间相差25岁,但王朝云一直默默陪伴在苏轼身边,成为他生活中的重要慰藉。她的温柔和体贴,极大地帮助了苏轼度过晚年的孤独。

王朝云去世时,她还怀着对苏轼深深的愧疚,认为自己未能为他留下儿女。苏轼对此则表现出了极大的宽容与理解,在《南歌子·感旧》等诗词中,苏轼通过诗文表达了对王朝云的深情。

苏轼晚年虽然经历了诸多亲人离世的打击,但他依然保持着强大的内心力量和对生活的积极态度。1101年,苏轼再次被贬至海南,这次的贬谪虽然远离中原,但他却在海南的蛮荒之地找到了一种超然物外的宁静。

这一时期的苏轼更加专注于内心的探索与对自然的沉思,他通过诗词与山水对话,将自己融入到天地之间。

在海南期间,苏轼的儿子苏过一直陪伴左右。父子俩在这段艰苦的岁月中,反而加深了彼此的感情。

苏过不仅帮助父亲料理日常生活,还在文学创作上与苏轼共同探讨,成为了苏轼的骄傲与支柱。这段父子相依为命的经历,让苏轼在晚年并未感到孤独,反而充满了家庭的温暖与情感的充实。

1101年,65岁的苏轼在经历了多次政治风波后,最终被朝廷允许返回北方。然而,归途中,他的身体逐渐虚弱,最终在常州离世,走完了他多姿多彩的一生。

苏轼的一生,充满了仕途上的跌宕起伏与生活中的酸甜苦辣,但他始终以乐观与坚韧的态度面对所有困境。

苏轼的文学创作在他辞世后仍然影响深远。他通过对人生的深刻思索和对美的追求,不仅成为了北宋顶流的词人,还奠定了豪放派的基础。

他的《赤壁赋》、《水调歌头》、《江城子》等作品,至今仍被后世传诵,成为中国文学史上的瑰宝。

苏轼的幸运不仅仅体现在文学成就上。他的一生充满了亲人的支持与爱,从妻子王弗、王闰之,到妾室王朝云,再到儿子苏过和弟弟苏辙,这些亲情的陪伴,成为了他面对人生风雨时最坚实的后盾。

结尾

结尾苏轼的辞世并没有让他的人生故事画上句号。相反,他的一生如同一首波澜壮阔的长诗,永远留存在后世的记忆中。他的诗文不仅让人感受到他卓越的文学才华,更传递了他对生活的热爱与对人性的深刻理解。

结尾时,让我们回顾苏轼的那首不朽的《水调歌头》:“但愿人长久,千里共婵娟。”这句诗,仿佛道尽了他对亲情、友情的珍重与对生命的豁达。

苏轼的一生,告诉我们真正的幸运不在于官场的得失,而在于内心的富足和亲情的滋润。在无数逆境中,苏轼始终有爱相伴,正是这份爱,让他成为了“史上最幸运的人”。