雍正十三年八月二十三日,圆明园九州清晏宫,寂静如常。

此时的大清皇帝还在批折,御笔朱批写得一气呵成,宫女太监无不称赞万岁爷精神矍铄。然而,仅过一夜,一道紧急召见传遍园中,太医仓皇而入,诸王急急奔来。

到了子时,乾清宫未亮灯,皇帝突然“龙驭上宾”。

事发突然,病程只有两日,连“太医进药罔效”都显得太仓促。最诡异的,是继位的乾隆第一件事,不是祭祖,不是昭告天下,而是下令把宫里所有炼丹的道士赶走,并严禁宫人议论皇帝死因。真相被尘封,传言四起。

有人说是丹药中毒,有人讲是女侠行刺,还有说是操劳过度。这场“天子之死”,光环褪尽,连“怎么死的”都成了历史上最尴尬的谜团。

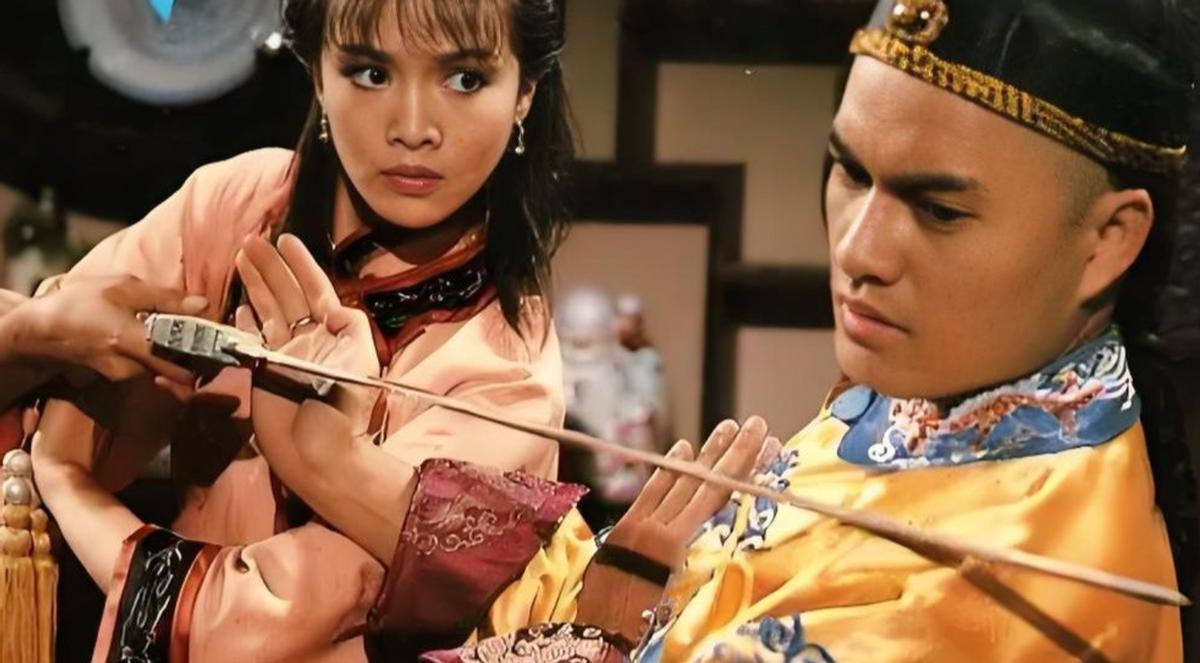

谁动了雍正的脑袋?江湖八卦混进史书民国以来最热门的说法,是一个名叫吕四娘的女子,刺杀了雍正皇帝。

她被传是吕留良的孙女。吕留良这个名字,在康熙四十七年被钦定为“反清乱党”,死后连棺材都没放过,直接开棺戮尸。其孙子、儿子全被诛杀或发配宁古塔为奴。

传说吕四娘逃过一劫,隐姓埋名,拜在“江南八侠”之甘凤池门下,苦练十年武艺,一朝混入圆明园,杀掉雍正,一刀封喉,再割首逃逸。

这段故事,光听就知道是戏曲编排。问题不在剧情,而在逻辑。清朝八旗包衣、内务府守卫,不是摆设。

圆明园内设“圆明园八旗”,还有“包衣三旗”,从雍正二年设园兵营开始,园内便昼夜巡逻。每一进门、每一处偏殿,都设有“堆拨”(哨所)值守。吕四娘要是混进去,除非天上飞。

更重要的是,雍正八年,雍正亲自下旨查“吕氏孤儿”。浙江总督李卫密奏回复:吕家坟地有人昼夜看守,活人没了,死人也逃不出去。

李卫是雍正倚重的“铁腕探长”,手段严密,连他都说“无一漏网”,基本说明吕四娘之事根本子虚乌有。

雍正继位后,把圆明园改成自己的“政治指挥中心”。不仅有勤政殿、正大光明殿、军机处、内阁、六部都设立在园内,连御书房、太医院值房都配齐。大清政治的中枢,基本挪到了园子里。

雍正在园中年均驻跸超过210天,比在紫禁城还久。

安全级别也与皇宫无异。园子四周修建深壕,内设护军数百,哨所百余。园中每夜有甲士巡逻,各值门岗每三刻一轮查,记录时间、路线、人数。就连园中宫女,夜间也不得单独行走。

吕四娘混进去的唯一“理论可能”,是“宫女换岗时顶替”。但圆明园宫女入职前要验身、核籍、押纸、按指纹,入夜前要登记入宿宫殿、清点人数。

这种管理体制下,别说刺杀皇帝,就是偷块饼干都能被查出来。

更为讽刺的是,这起“刺杀说”的灵感,很可能来自于另一起皇帝遇刺事件。

嘉庆八年,嘉庆皇帝在从圆明园返回紫禁城途中,在顺贞门附近遭刺客陈德袭击,现场被擒。后来民间演义将“陈德”写成“成德”,将“嘉庆”改成“雍正”,连时间地点都倒腾了一遍,一场真实的刺杀案,结果成了雍正的“死因版本”。

吕四娘刺杀案,根本不是历史事件,而是一场“编年体爽文”。但它为什么流传这么广?因为雍正死得太突然,真相太模糊,老百姓越是搞不懂,就越爱听有头有尾的版本。就算不靠谱,至少够热闹。

吃丹药吃出大事了?皇帝“吃成仙”,结果先走一步雍正对道术的迷恋,并非一时心血来潮。早在雍正初年,他就多次御批命术士进宫,不是讲风水,就是炼丹。

圆明园之内,有多个丹房地点:紫碧山房、深柳读书堂、别有洞天等,全都设有密闭炉室,用煤、白碳、硫磺、矿银等高温熔炼之物,连炼丹专用水源都单独引自福海边渠。

雍正最爱的“炼丹诗”甚至写道:“炉运阴阳火,功兼内外丹。光芒冲半耀,灵异卫龙蟠。”在御制文集中,这种诗有十几首。说明他不是玩票,而是真信。

雍正十三年八月二十日,“稍觉违和”,八月二十二日夜间突然急召张廷玉、庄亲王、果亲王等人入园,子时驾崩。药石罔效,用的是太医院平日常备药,未见特殊治疗方案。

八月二十三日午后,弘历即位。乾隆的第一件事,不是继位诏书,不是祭祖,而是立刻发布谕旨:驱逐所有宫中道士。与此同时,太监宫女接到密令,禁止谈论“宫内任何传言”,违者处斩。

史料显示,仅乾隆初年就有四批道士被遣送出宫,多数“失踪”,甚至连档案中都未再记载其去向。同时,从圆明园搬出的物资中,出现了“未名药瓶”、“银丹砂混合器”、“硫磺浆”等奇特器具。

张廷玉年谱中清楚写道:雍正二十二日深夜尚在听政,亲批折子;二十三日凌晨突然重疾,“惊骇欲绝”,太医束手无策。病前并无长期症状,死后又不留尸检报告,也无“祭告天地”常规仪式,说明事发太突然,皇室来不及准备。

乾隆为何对“道士”格外敏感?若无实情,仅凭“迷信克皇”说法不至于如此急迫。

而且从官员调任节奏来看,乾隆接位后第一波清洗的,正是与圆明园丹房有关的内务府、太医院、工部人员,说明事件背后不是迷信,而是实锤事故。

这一切,都指向了一个可笑又真实的结论:雍正极有可能,是在追求长生中,先一步“驾鹤西归”。

皇帝别太卷,累死是真的雍正在位十二年零八个月,史料显示存世奏折四万余件,平均每天批十件,每件不光是画个圈,而是亲笔朱批、长达千字者不在少数。他不设文臣代批,奏折必须本人开封、本人审阅、本人落笔。

雍正五年到十三年之间,奏折增长尤为迅速。雍正制定“密折制度”,使各地封疆大吏直接向皇帝个人回报,信封必须用“加密御封”,由专人送至圆明园。密折多则日十份,少也有五六,每份不看完不睡觉。

这种工作强度,比当今某些“996”公司还离谱。历史学者评价:“雍正死在工作岗位上,不是比喻,是事实。”

雍正八年春,因怡亲王丧礼亲临哭灵,“情绪激动,体内不适”。从三月持续到五月,夜间多次失眠、热寒交替。太医建议静养,雍正反而加班补折,连续十夜未歇,七月写诗“自觉体轻,力倍”。

到了雍正十三年秋,已57岁,圆明园内设“御疾堂”,雍正亲批“身未康,折仍阅”。最后两日中,宫中调取“熏香助眠剂”,太医院开出“丹砂合银末”方子,均无效。

八月二十日晚,雍正仍召内阁讨论江西水患;二十二日夜紧急发热,出现意识不清症状;子时前无发语,驾崩于榻。全程无缓解、无抢救方案,属典型“猝死”。

圆明园虽为休养胜地,但雍正入住其中,并未享受“山水之乐”。他建“为君难”匾,题“勤政殿”,用作办公区;“正大光明殿”用于朝会,“富春楼”设档案存取地,“九州清晏”为寝宫,与政务接连一体。

雍正自称“以勤先天下”,拒绝巡幸、拒绝南巡,终年驻跸园中,每年平均办公日达300天,除夕照批公文,连正月初一也不休。

皇帝不是铁人。连续十二年超负荷工作,长期精神紧绷,加之嗜食偏寒食物、对病症不重视,再加“仙丹辅助”,一场系统性崩溃终结了这位“工作狂人”的一生。