声明:本文完全免费,不收取任何费用。

本文依据权威资料融合个人见解编写,文末列明文献出处及附图,供查阅。

克什米尔问题长期作为印度与巴基斯坦间最大矛盾存在,多次印巴战争与冲突的爆发均与此焦点紧密相关。

第二次印巴战争期间,中国未直接参战,但仍采取措施发挥了一定作用。

毛主席采用智谋,促使美国介入战局,迫使双方接受停战谈判,以实现局部地区的稳定。

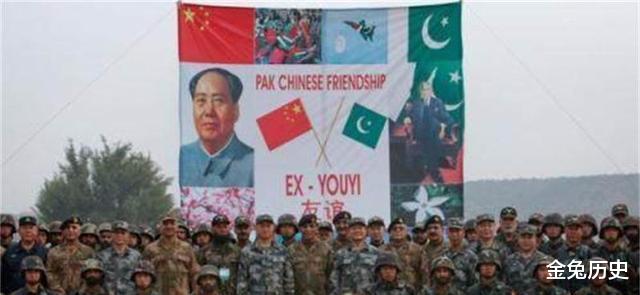

巴基斯坦现今是中国的合作伙伴,而历史上它曾是美国的盟友。

第二次印巴战争中,美国未全力支持巴基斯坦,而是采取中立姿态实则偏袒印度,间接助长了印度的强势态度。

若非中国采取的有效策略,巴基斯坦的局势或将更为严峻。中国的方法对缓解巴基斯坦的困境起到了关键作用。

这两个国家矛盾的历史根源是什么?第二次印巴战争中,中国采取了何种方式进行干预?

【印巴分治,埋下地雷】

和平与发展是当今世界主流,但局部冲突与矛盾仍常态存在,国家间利益争斗和政权碰撞亦时有发生。

印度与巴基斯坦作为长期对立的双方,多年来冲突不断,关系紧张。

印度与巴基斯坦视对方宗教信徒为仇敌,围绕关键地区克什米尔,这两个主权国家已争斗多年。

他们的恩怨纠葛,源于昔日辉煌的日不落帝国——英国。

英国因其遍布全球的殖民地获称日不落帝国,英属印度作为其中关键部分,对帝国的形成具有重要意义。

印度独立前,该名词非国家代名词,而是地区统称。

英国人视此地为商品市场与原料产地,大肆掠夺原住民资源,留下了西方资本主义国家深刻的印记。

二战爆发后,英国国力渐衰,意识到已无法如过往般严密掌控其广阔的殖民地。

被殖民国家争取独立已成为一股不可阻挡的趋势,这股浪潮势不可挡,正推动着这些国家迈向自主与自由。

二战结束后,英国实力衰退,无法维持其殖民野心,只能从殖民地撤退。印度与巴基斯坦的独立成为其无法改变的事实。

1947年6月,蒙巴顿,英国维多利亚女王之外孙,获英国政府批准后,决定实施印度地区分治计划,即蒙巴顿方案。

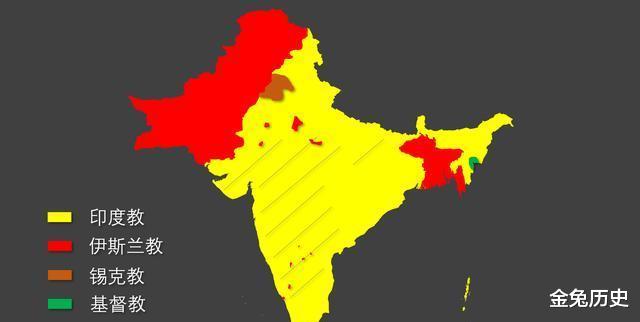

此方案依据民族与宗教原则实施国家分治,宗教方面,南亚地区影响最大的宗教为印度教与伊斯兰教。

两教派间关系紧张,此乃常态。自古以来,无论东西方,宗教间的矛盾与冲突屡见不鲜。

印度人信奉印度教,巴基斯坦人信奉伊斯兰教。尽管印度教徒与穆斯林并非势不两立,但双方关系并不友好。

若各国能维护主权独立且和平共处尚可,但英国却在其中埋下重大隐患,即克什米尔地区,其影响力极为深远。

克什米尔地区的主权归属,英国政府计划交由当地土邦王公裁决。

此土邦为英属印度中面积最大者,战略地位显赫。夺得克什米尔,将极大增强国家竞争力。

印度与巴基斯坦均不愿轻易放弃克什米尔,且该地区内部对于归属权亦存在分歧。

依据少数服从多数原则,鉴于地区约80%民众为穆斯林,克什米尔理应归属巴基斯坦。

但英国政府提出了王公决定归属的概念,且克什米尔王公为印度教徒。若由他裁决,该地或将归属印度。

两大宗教间对立情绪本已强烈,加之土地资源竞争与国家主权博弈,印巴两国矛盾愈发激化,局势进一步升级。

印巴分治后数月,众多宗教信徒遭对方迫害致死。数百万穆斯林逃离印度前往巴基斯坦,同时,数百万印度教徒从巴基斯坦涌向印度。

国家统治的维系并非基于民众的政治与文化认同,而是依赖于深入群众生活多年的宗教根基。

旅途中,两大教派信徒频发激烈冲突,导致伤亡不断,部分死于争斗,部分因意外丧生,亦有因生活困境而离世。

众多生命逝去,构筑起印度与巴基斯坦间难以逾越的血腥仇恨,成为横亘在两国之间的深重隔阂。

1947年8月,印巴之间爆发了首次战争。

克什米尔地区穆斯林率先发起战争,旨在推翻印度教在此的控制,意在建立自由克什米尔,并正式归入巴基斯坦。

土邦王公身为印度教徒,不会坐视穆斯林闹事,随即向印度政府报告此事,并恳请派遣军队给予支援。

印度与巴基斯坦军队因克什米尔归属问题聚集,随后双方爆发了首次激烈战争。

此结果对军中士兵而言极为荒诞讽刺。数月前,印度与巴基斯坦未独立时,他们尚为英国政府麾下军队中的并肩战友。

如今,他们被迫为维护国家主权,在战场上展开对决。

在国家历史转折中,人的命运显得渺小,昔日可托后背的战友,转瞬成为不死不休的对手,变化无常,令人感慨。

1949年1月,经联合国调停,战火停歇。然而,克什米尔争端并未因战争结束而消解。

随后,巴基斯坦与印度在此划定停火线,约三分之二土地归印度所有,剩余北部三分之一由巴基斯坦管理。

停火线实质为分界线。克什米尔主权争议未解,因此印巴战争随时可能再度爆发。

1965年,第二次印巴战争如期爆发。

【美国行动,并不中立】

印度与巴基斯坦独立后十余年间,在国际社会中各自形成了不同的阵营与支持力量。

巴基斯坦为遏制获苏联支持的印度,选择亲近美国,双方签订了国防与军事相关协定,并允许美国在巴境内设立军事基地。

此举在主权问题上构成重大妥协,巴基斯坦期望以足够诚意换取美国全面保护,然而实际情况并非如此。

印巴冲突重燃后,美国未选择武装干预,而是采取了旁观态度。

美国当时决定关闭对巴基斯坦和印度的所有武器援助通道,这一举措看似极为明智。

美国决策者当时认为,印巴双方均企图将美国卷入一场情感的漩涡之中。

他们明确表达对巴基斯坦的不满,认为其公然使用美国武器,此举损害了印度与美国之间的关系。

库奇兰恩事件中,美国政府重申对巴基斯坦的警告,禁止其使用美制武器,并对印度请求美国武器增援的要求表示拒绝。

巴基斯坦因此再度陷入弱势境地。

即便失去美国援助,印度仍可获苏联强有力支持。苏联作为唯一能抗衡美国的超级大国,其综合国力远超巴基斯坦所能想象。

他们处于极度孤立状态,巴基斯坦一官员直言,他们正面临被世界遗弃的困境。

巴基斯坦领导人因此需在全球范围结交新朋友,并明确指出,所求为友非主。

上门寻求合作的是我们中国。我们成为了他们主动接触的对象,中心思想未变,用词准确,语句通顺,逻辑清晰,且字数符合要求。

60年代,中国未与美国建交,且与苏联关系恶化。基于立场,我们不会与美苏结盟,故在印巴战争中,我们不会站在印度一方。

中国正逐步崛起,为全球各国所公认。巴基斯坦坚信,中国具备为其提供支持的能力。

阿尤布向我国请求军事援助,针对此请求,我国外交部需进行审慎考量。

战争非我们所愿见,非必要时刻,中国不会主动卷入战争。我们坚持和平立场,避免不必要的冲突,维护世界安宁。

况且,即使中国与美苏关系不甚友好,我们亦不愿在战场上直接与两国发生冲突。

第二次印巴战争,最佳结果是印巴双方停火并接受调解。冲突若能以和平方式解决,应避免使用武力。

美国高度关注南亚政策,第二次印巴战争直接影响其在南亚的战略决策,因此,美国是最应介入干涉的国家。

【巧施一计,两国停战】

1965年9月6日,印度大举攻打拉合尔,严重威胁巴基斯坦局势。巴基斯坦国家干部焦急万分,随即再次紧急向我国外交部求助。

中国驻巴基斯坦大使馆工作人员建议,应立即采取措施,以彰显我国对巴基斯坦的支持。

中国驻印度大使馆人员称,此乃遏制印扩张良机,既助巴基斯坦,又影响印国际舆论,阻碍霸权及大国沙文主义干预。

印巴战争虽表面与我国无直接关联,但实际上存在利益纠葛,对我国有直接影响。

印度意图分裂巴基斯坦,乃至消灭该国,以实现在南亚的绝对统治。一旦其确立南亚霸权,其军事力量必将对我国国防安全构成威胁。

1962年中印边境冲突,中国获胜,使印度认识到中国军队实力。然而,这场胜利并未能彻底遏制印度的野心,历史记忆仍深刻。

克什米尔的存在构成重大矛盾,主权归属未明前,巴基斯坦仍可能持续与印度抗衡。

中国坚决不会允许印度的政治阴谋得逞,无论面临何种情况,都将坚定立场,确保自身利益不受损害。

遵照毛主席指示,中国外交部决定采用围魏救赵策略,借中印边境争议问题向印度施压,以达到威慑效果,进而缓解巴基斯坦所承受的压力。

以边境纠纷为由,采取军事行动牵制印度军队,此举具备正当性。

1965年9月17日,《人民日报》发布消息,中国外交部已向印度驻华大使馆正式递交照会。

此材料明确我方要求:印度须在三日内撤除中锡边界所有非法工事,并终止印军所有侵略及骚扰行为。

中国严正表明对印巴战争立场:只要印度持续压迫克什米尔民众,我们必坚定支持其自决权利。

只要印度持续侵犯巴基斯坦,我方将坚定支持巴方开展反侵略斗争。

毛主席的此策略,既对印度发出严厉警示,也直接影响了美国举动。

印度请求美国,若中国干涉印巴战争,望美支持。但此要求不符美自身利益,因美一直提防中国,避免正面冲突。

因此,美国回复印度,期望双方冲突在联合国框架内解决,并附上了正式而冗长的说辞。

美国意在促印度与巴基斯坦接受联合国调停,避免中国介入,此为其唯一根本目的。

两国对战后均接受联合国调停,沿既定步骤行事。1965年9月23日,双方签署的停火协议正式生效。

战争虽已结束,但再爆发的风险犹存,当前形势已充分表明这一点。

【结语】

1947年英国埋设的地雷,至今仍影响印巴关系,且随时可能成为战争爆发的诱因。

冲突与战争中,平民百姓总是深受其害,和平确实珍贵难得。中国将持续坚定地致力于维护世界和平。

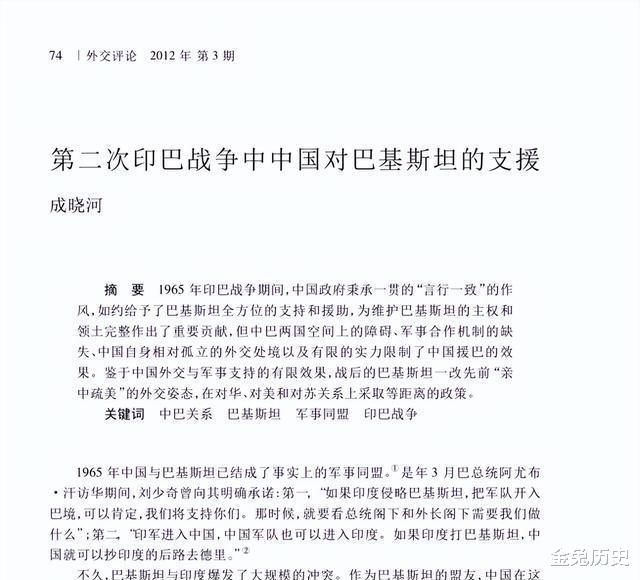

《第二次印巴战争中国援巴行动》见于《外交评论》2012年第3期,文章阐述了中国在该战争中向巴基斯坦提供的支持,保持了双方友好关系及地区平衡。

《1965年印巴战争及美方应对政策》发表于《世界历史》2008年第2期,文章探讨了该战争背景下美国的反应及其制定的相关政策。