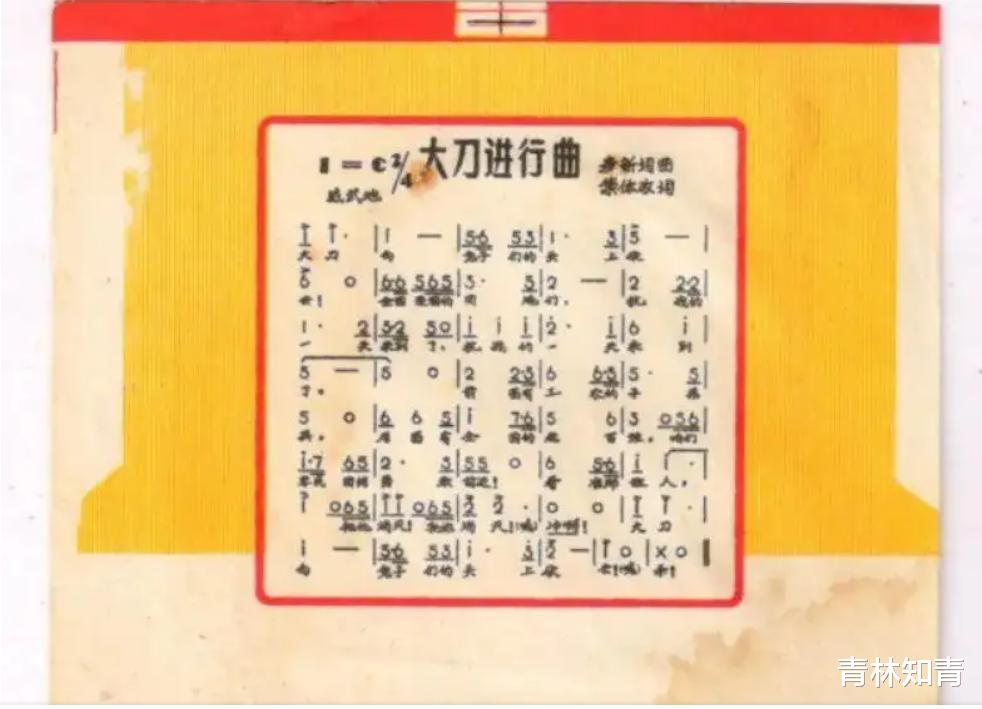

称宋哲元是抗日名将,肯定是没有问题的,作为在卢沟桥打响全面抗战第一枪的29军统帅,怎么说都是不过分的,当年唱响全国的《大刀向鬼子们的头上砍去》,激励了多少仁人志士,鼓舞了全国人民的抗日决心,最终取得了抗战胜利。

全国以抗战名将命名的几条街道,以我有限的认知,几乎都在北京,即张自忠路、佟麟阁路和赵登禹路,这三位可都是宋哲元的部下。

他们都在1952年,由毛泽东亲自签发了烈士证书;而宋哲元抗日爱国将领的称号,直到1981年6月,也就是他在逝世四十多年后,方在中共中央第十一届六中全会决议上认可,个中缘由,不得而知。

随着中国历史开放的进程,很多敌对阵营中的将领,因他们抗战的功勋,而被人们重新认识,甚至如戴笠、张灵甫、邱清泉、杜月笙这些人,官方也认可了他们在抵抗外侮上所做出的贡献,但无论是网络还是官媒,都极少提及宋哲元。

央视新闻频道曾有一档讨论二十九军的节目,提到大刀进行曲,提到血战喜峰口,却绝口不提宋哲元,而在四川绵阳,虽然那里我的朋友很多,而且还都是历史爱好者,却全然不知宋将军就长眠在城东的富乐山上。

失地未收回,虎威昭重卢沟月;

绵阳惊不起,鹃声啼破锦江春。

这是当年宋哲元逝世时,周恩来书写的一副楹联,代表了我党对宋将军的高度认可;而民国政府更是在各地隆重举行了悼念活动,蒋介石是又送挽幛又送挽联,可是,与那时的情景相比,宋哲元如今显得很是落寞,原因何在,是值得后人深思的。

众所周知,大规模的侵略战争,总是发生在两国的交界之处,为何在中国却发生在北平的卢沟桥,当时主动挑起事端的日本兵力仅有八千余人。

而宋哲元统辖的29军,加上城防部队,总计达到了十万,如此悬殊的兵力对比,即使日军武器再精良,也是不敢与我军对阵的,要知道,这时早已不是清朝的长矛弓箭对阵外国坚船利炮,两千人便可拿下北京的时代了。

对卢沟桥事变的发生,现在都说是日本蓄谋已久的军事行动,这本是没错的,然而,这却不是日本最高层的意思,包括东北的“九一八事变”,都是由一些中下级军官中好战分子“下克上”的传统而为,也就是说,这本是一起局部的战事,否则,日本就不可能以区区八千兵力,就敢悍然发动全面侵华战争。

然而,随着日本的不断增兵,而宋哲元则在幻想着与日本人讲和,并且还主动撤除了修筑好的防御工事。

他置蒋介石一再强调的抵抗命令而不顾,同时任北平市长的张自忠一起,去天津与日本人和谈,最终导致了京津两地的失陷。

宋哲元也率领部队退出了北平。所以,对于北平的陷落,宋哲元是负有不可推卸的责任。

之所以宋哲元在外敌入侵之时采取如此消极之态,这是有着深层次的原因,他虽是国民政府的军人,同时又想成为割据一方的诸侯,他不可能去求援于蒋介石,更不愿在日本人手上丢掉他已然掌控的地域。

所以,他绝对不去当汉奸,也不愿在与日本人的血拼中,消耗掉自己赖以生存的本钱,抗战也罢,妥协也罢,只要守住自己的这一亩三地就行,这就是他的底线,可以说,正是宋哲元的这个贯彻始终的准则,导致了最后的失败。

宋哲元,字明轩,1885年出生在山东乐陵一个读书人家庭,父亲早年外出云游,后入北洋陆建章幕府参赞军事,家中农事不及,家渐中落,仅能维持温饱而已。

好在宋哲元跟随舅舅还读了些书,便在家乡开馆义务授徒,从这点来看,他很早便有兼济天下之志,他自幼习武,风雨冬暑从不间断,练就了一身的好武艺。

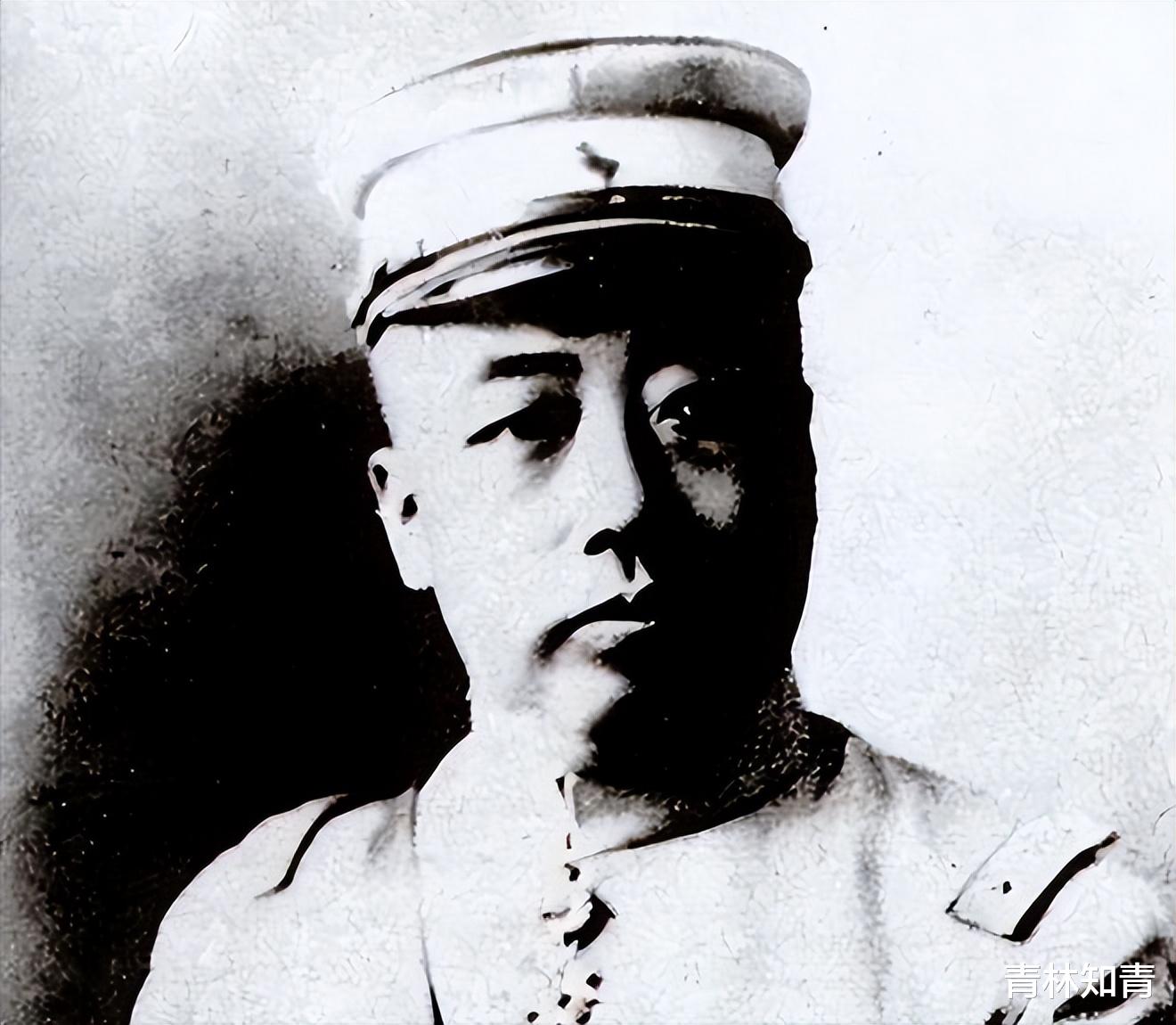

1907年,接到父亲来信,宋哲元考入北洋陆军第六镇随营武备学堂,三年后,陆建章升任北海镇总兵后,毕业后的宋哲元亦随之前往任职,及武昌起义爆发,他又跟着陆建章调回北京,在京畿执法处任稽查员。

陆建章

在此期间认识了后来的结拜大哥冯玉祥,从此便开启了追随冯玉祥的征战生涯,是冯大帅的“五虎上将”之一。

常言道,物以类聚,人以群分,民初之时的军阀中的主将们的出身,大多同他们的“带头大哥”相似,冯玉祥没读过几天书,可以说是个“大老粗”,所以,他手下的将领们也都俱是行武出身,几乎没有文化人。

其中如韩复榘和石友三等人,不仅文化低,甚至有的还是土匪出身,后来却都成为一时的风云人物。

然而,他们在纲常伦理上,与他们的大哥十分相似,变数极大,反复无常,以自己的利益为最高准则,所以,被后人多有诟病,尤其在抗战之时,大规模成建制编为“皇协军”的,基本上都是西北军。

而山西的阎锡山是日本士官学校毕业,所以,手下的大将也都是正宗军校生,不是日本士官学校就是保定军校,因而,晋绥军的整体素质远高于西北军。

1916年,宋哲元率部驻防四川绵阳时,与常淑清结婚,常小姐的祖上曾是大清内务府的管事,她知书识礼、性格贤淑,仪态端庄,是位难得的佳人,宋哲元终其一生都与之相守,绝无绯闻,这在纳妾冶游成风的年代,宋将军可谓是一股清流。

在跟随冯玉祥征战中,宋哲元立下了无数的战功,他围剿白朗起义,赶走了陕西督军陈树藩,打败了河南督军赵倜,在帮助冯玉祥发动“北京政变”后,被任命为热河都统并授陆军中将。

“中原大战”爆发后,随着张学良突然出兵助蒋,西北军大败,许多高级将领投靠了蒋介石,而宋哲元则带着不到万人的残部,在军阀林立的环境中退守绥远,保留了西北军最后的火种。

1926年,冯玉祥在绥远五原誓师北伐,并集体加入中国国民党,部下分为八个方面军,宋哲元担任第四方面军总指挥进攻陕西,在攻克西安后,被任命为陕西省主席,正是在这一时间,发生了让他扬名天下的事件。

宋哲元英勇善战,骁勇异常,但也是个残忍的狠角色,在攻打盘踞在陕西凤翔的党玉琨时,他将五千俘虏全数斩杀,当然,也有人说,放了五百,或放了一千。

即使如此,也有四千以上的人遭到屠杀,这就是历史上著名的“凤翔杀降”,世人都知道了宋哲元的大名,让人闻之胆寒。

1929年,西北军拥戴冯玉祥为护党救国西北军总司令,“蒋冯大战”爆发,但随着韩复榘,石友三等人的反叛,冯玉祥败北,西北军四分五裂。

只有宋哲元依然竭力坚持,他率残部历经艰难退入晋南地区,高举西北军大旗与中央政府周旋。

此时的西北军已是山穷水尽,在萧振瀛的沟通下,宋哲元的残部被张学良收编,到了1931年,被改编为陆军第29军,驻扎在京津及周边地区,终于长舒了一口气。

获得稳定的宋哲元大力扩张部队,到全面抗战爆发的前期,29军已经发展为近8万人的超级军,是一支不可忽视的地方势力,而宋哲元以手中的军队和控制的地区,作为自己的基本盘,力图据此成为一方诸侯,为利益最大化,艰难地在国民政府和日寇之间周旋。

“九一八事变”后,宋哲元立即联名所部高级将领通电全国,发出了“宁为战死鬼,不为亡国奴”的最强音,其决心与日寇拼死抗争的豪情感天动地,成为中华民族抵御外侮的楷模和希望。

对宋哲元坚持抗战的精神,我党给予了高度赞扬,毛主席在给宋哲元的信中说道,“先生情殷抗日,曷胜仰佩,曩者日寇入关,先生奋力边陲,慨然御侮,义声所播,中外同钦。”

但是,长于军事的宋哲元,于政治却是他的短板,他始终以维持现状,以小团体利益为努力的目标,保住自己的地盘为最高准则,他总是对日寇存有幻想,绝对不想与日军发生正面冲突。

然而,日军在1933年攻占热河后,直接扑向了长城沿线,蒋介石将正在围剿我鄂豫皖根据地的部队,在军长徐庭瑶的率领下赶赴长城古北口阻击,而宋哲元也派遣部队,在喜峰口与日寇浴血奋战。

就在这里,赵登禹将军所率的大刀队夜袭日军兵营,大刀劈处,日寇血肉横飞,29军一战成名,一曲《大刀进行曲》响彻在中华大地的上空,唱遍了大江南北。

然而,长城抗战最后是以中国军队的失败告终,在各国的调停下,中日双方签订了《塘沽停战协定》,双方各自退兵,中央军退出平津地区,国军长城抗战的指挥官徐庭瑶被撤职,长城以南的北京周边地区划为“非军事区”。

该协定实际上是默认了日本侵占东北三省和热河的合法性,而将中央军赶出平津的同时,日本人则背信弃义地悄悄增加其华北驻屯军的兵力。

继而,日本更是在为华北的扩张不遗余力,他们妄图将华北变为第二个满洲国,不断挑起事端,建立亲日地方伪政权,肢解华北,以巩固其在华攫取的利益。

1935年,日本又借口“河北事件”,向民国政府施压,与南京方面签订的《何梅协定》,将政府军全数赶出了河北地区,平津地区只留下了29军,为发动进一步的侵略战争做好准备。

至此,平津地区形成了宋哲元一家独大的局面,而他对日本人首鼠两端,以及以集团利益为重的做法,引发了国民政府的担忧及地方团体的不满,多家团体为此发出了“流芳遗臭,公能自择”的警告。

对此,宋哲元发表了“中日亲善”,保全领土,内政不受干涉的讲话以作回应,此时的宋哲元对日本人还是存有幻想,这同时也与蒋介石避免与日本人开战,“攘外必先安内”的国策高度重合。但其出发点和目的绝对是不一样的。

在此期间,日本人多次拉拢宋哲元,意图建立华北自治政府,被宋哲元拒绝,就这一点来说,就要为宋将军点个大大的赞,在日本人不厌其烦的纠缠下,宋哲元干脆借口要回乡“扫墓渡假”,离开了北平。

1937年7月7日,日本进攻卢沟桥,营长金振中打响了全面抗战的第一枪,在日军加紧调兵遣将之际,从乐陵赶回来的宋哲元并没有布置备战,他只是派张自忠去与日军和谈,并置蒋介石“盼与中央一致,勿受敌欺”的警告而不顾,寄希望于谈判解决冲突事件。

面对空前的战争危机,蒋介石在庐山发表了讲话,表示了中国抗战到底的决心,而宋哲元则置若罔闻,一心想通过日本高层的干预来实现停战的目的,因此而受到介石严厉斥责。

他不仅根据与日本人的密约,自行撤除了防御工事,还将前来增援的中央军、晋绥军,甚至同属西北军的孙连仲拒之门外,战机一误再误,此时的宋哲元早已不在蒋介石控制之内了。

7月20日,补充了兵员后的日军,随着对北平合围之势的完成,开始了大举进攻,一味求全自保的宋哲元在日本人要求29军限期退出北平的通牒后,方才在27日发表了守土抗敌的通电,表示“我守土有责,不得不正当防御。”可是,以前的所作所为早已埋下了失败的祸根。

措手不及的29军官兵尽管拼死抵抗,但损失异常惨重,佟麟阁和赵登禹将军战死沙场,宋哲元只能全面撤退,7月29日北平失守,30日天津失守,京津就此陷落,宋哲元的如意算盘彻底落空,失望至极,电告南京请求处分。

接着,在日军连续的进攻下,士气低落的29军一溃千里,华北全面沦陷,1938年,忧愤相加的宋哲元突患肝病,接着又患脑血栓,病情日渐加重,经多地医院治疗后,仍无好转。

1940年,她的夫人将宋哲元接到绵阳,此时的他已病情恶化,不仅半身麻痹,食物难进,到了无法说话的程度,在苦熬了一段时日后,于1940年4月5日逝世,享年56岁,此时正值清明时节,连绵的阴雨似乎在为他送行。

一战一和,当年变生瞬间,能大白于天下;

再接再厉,后起大有人在,可无忧乎九泉。

这是宋哲元逝世后,朱德和彭德怀联袂所赠的一幅挽联,内中的含义颇为让人深思,但肯定是对宋哲元当时的心境是一种理解,然而,不管怎么说,如果当时以十万之兵力对阵日本区区八千余人而一败涂地,作为主帅的宋将军怎么说都是难辞其咎的。

有些搞笑的是,他在病重之际时常对人念叨:“华北的事究竟是谁的责任?是不是完全由我们来负这个责任?”

后来他找到了蒋介石给他写的一封亲笔信,主要意思是平津之事由自己全权处理,一切责任则由中央来负;他如获至宝地把这封信收藏在身边,为的是在危急时用它充当“护身符”。在他即将 离世时,还曾嘱咐家人要将此信的内容编入他的传记,以便洗刷他对丧失华北的责任。

宋哲元实在是个很难评价的人物,他是抗日英雄,怎么赞扬都无可厚非,而他又是一个以小团体利益为最高准则的地方势力,如果往深处探究,诟病之处也是多多,就看你站在哪个角度来审视了。

风云变幻,白云苍狗,当年荒芜的绵阳城东的富乐山上,现在早已是翠柏森森,微风吹过,哗哗作响,风中,似乎还能听见宋哲元将军高呼抗日的声音,而那雨后从树叶上落下的雨珠,似乎又像是他委屈的清泪,一滴滴地落在地下的枯叶中……