中国电动汽车的崛起,正深刻地改变着全球汽车产业格局。日本汽车巨头们,曾几何时高高在上,如今却不得不放下身段,对中国电动汽车进行“解剖”,试图探寻其成功的奥秘。这背后,究竟隐藏着怎样的产业变革?

日本汽车工业,曾经凭借精湛的工艺和“工匠精神”,在全球汽车市场上占据统治地位。丰田的精益生产,本田的技术创新,日产的可靠性,都成为汽车业的标杆。然而,新能源汽车时代的到来,彻底打破了这种固有的格局。中国电动车企业以其迅猛的发展速度和独特的技术路线,迅速崛起,成为全球汽车产业竞争中的新势力。

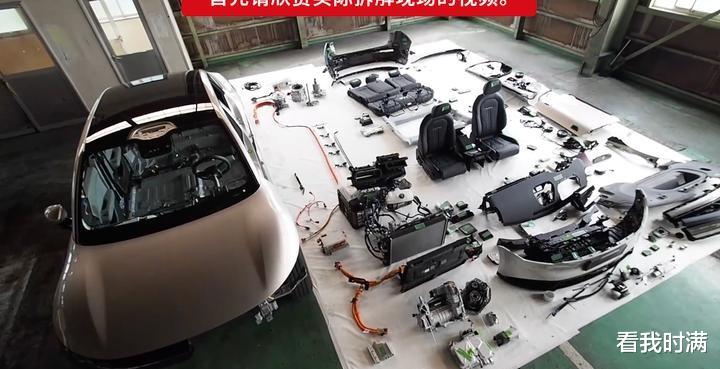

“解剖”并非简单的模仿,而是对技术差距的焦虑。日本专家们对中国电动汽车的拆解,并非仅仅停留在简单的复制层面。他们更关注的是中国车企在成本控制、技术创新、供应链管理等方面的策略,试图从根本上理解中国电动车产业的成功之道。这其中,既有对中国技术的学习和借鉴,也有对自身技术路线的反思和调整。

以比亚迪为例,其刀片电池技术和CTB (Cell to Body)电池车身一体化技术,就成为日本专家研究的重点。刀片电池以其高安全性、长寿命和低成本,颠覆了传统锂电池的认知;而CTB技术则通过将电池与车身结构融合,提升了车辆的续航里程和空间利用率。 这些技术突破,不仅让比亚迪在市场竞争中占据优势,也让日本同行感到压力山大。

五菱宏光MINI EV的成功,则更具启示意义。这款低价电动车,凭借其出色的性价比,打开了中国低端电动车市场,并迅速成为爆款车型。日本专家拆解后发现,五菱宏光MINI EV通过简化电机系统、采用风冷系统等措施,大幅降低了制造成本,同时也实现了不错的性能表现。这打破了日本汽车业长期以来“高性能=高成本”的固有思维模式,迫使他们重新思考电动车的研发和生产策略。

类似的案例还有很多。极氪007的高端定位和豪华配置,也让日本专家刮目相看。这款车型在保证高性能的同时,还实现了出色的成本控制,这体现了中国汽车企业在供应链管理和工艺整合方面的实力。

中国电动汽车的崛起,绝非偶然。它背后是强大的产业链支撑,是国家政策的支持,也是中国工程师们的不懈努力。中国在电池、电机、电控等核心零部件领域的技术积累,已经达到了世界领先水平。而中国庞大的国内市场,也为电动车产业的发展提供了肥沃的土壤。

然而,我们也要看到,中国电动汽车产业仍然面临诸多挑战。例如,核心技术仍然需要持续突破,充电基础设施建设还有待完善,国际市场的开拓也需要更多努力。

日本专家对中国电动车进行“解剖”,既是学习,也是反思。它反映出全球汽车产业格局正在发生深刻变化,也提醒我们,在技术创新和市场竞争中,唯有不断进取,才能立于不败之地。这场新能源汽车的全球竞赛,才刚刚开始。 中国电动车的“突围”,或许只是万里长征的第一步,未来的道路还很漫长,充满了机遇与挑战。日本专家们的“解剖”行动,或许能够为中国电动车产业的发展,提供一些宝贵的借鉴和启示,但这仅仅是一个开始,真正的竞争,仍在继续。 而这场竞争的结果,将深刻地影响着全球汽车产业的未来走向。

中国电动汽车的突飞猛进,不仅让日本汽车业感到震惊,也让整个世界为之侧目。这场竞争,远不止是简单的技术比拼,更是对整个产业链、商业模式、以及国家战略的综合较量。 在接下来的几年甚至几十年里,这场竞争将持续激烈,谁能笑到最后,仍是未知之数。但有一点可以肯定,那就是,中国电动汽车已经牢牢地占据了一席之地,并将继续挑战和改变着全球汽车产业的格局。