融合也是书法发展过程中的一种方法,也是『破』与『立』的一种体现,融合是在原有的基础上,不断用新的元素破坏已有的元素构成,渐渐成立新的结构秩序。融合在实际的创作生成中,其实它在技法、风格上的融合是很有条件的。一旦技法和风格趋于成熟与稳定之后,融合就要困难得多,那么融合的取向也更明确。所以我在《我的草书情结》中谈道:并没有过早的、很强烈的去追求所谓的风格,我想一旦形成很强的风格,往往你只会去关注与你风格相关的东西,形成排它性,而不能做到兼容并收,融会诸法。学习书法要学会抓住主脉络,要学会以一碑一帖去打通方法。

古人常以纯粹的一家之法示人,其中原因是信息交流的封闭性和教学思想的封建性。学习资料的匮乏,又加上一对一、手把手的传授,形成书写最初的一种模式。这种最初的书写模式也有一定的好处,关键是这种模式审美品质的高低,如果是高的会给他带来一生的享用。因为一位作者在最初的学习中,开始都不会呈主动状态,他对书法的感觉迟钝的、受教的,并由指导代为选择模式,而在积累了一定的经验之后,审美心理结构,也随之在实践中不断建构和完善起来,才有融合和选择的可能。

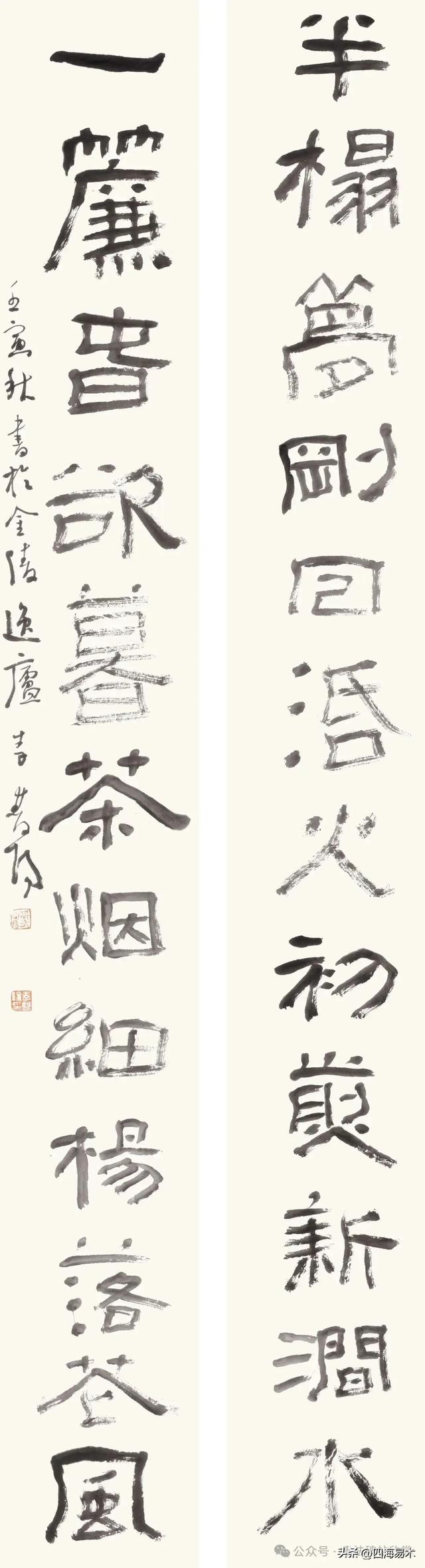

在古代只有极少数人拥有这种条件,并身体力行地这样去做,历代杰出的书法家走的都是一条艰辛融合之路,比如杨凝式学《兰亭序》而出《韭花帖》,学颜鲁公而出《卢鸿草堂十志图跋》,是个融合的高手。最有说服力的就是『昔米元章初学颜书,嫌其宽,乃学柳,结字始紧,知柳出欧,又学欧,久之类印板文字,弃而学褚,而学之最久,又喜李北海书,始能转折肥美,八面皆圆。再人魏晋之室,而兼乎篆隶』。这段话不管真假,但我们从这段文字中,可知一位有成就的书家一定是转益多师,取我所需的。融合从个体方面讲,它是个人书艺走向成熟的必然阶段,从整个时代来说,也是推进书法发展的一种动力。

其实在风格的融合上也会随着工具的变化产生一定的变更。我认为林散之在融合中做到了了无踪迹。应该说林散之先生在气息上受董其昌影响非常大,然而他改变了董其昌的书写工具,林散之用长锋羊毫与生宣,将羊毫的柔性与黏性,通过裹绞笔法的驾驭以及碑法运笔的涩劲,寻找到了笔与纸之间相互生发的一种个性化语言,当然还从老师黄宾虹那里吸收了用墨的方法。

董其昌小行草气息淡远,用小狼毫一类的精致毛笔,弹性大,笔与纸之间产生的笔画清爽、锐利。我还见过董其昌用怀素一类草意书写的作品,形神都极有分寸,但他那一类劲毫划过的笔触稍为紧张。林散之是很善于融合的,他汲取董其昌的神韵,将疏淡、清远之神化为草书机缘,他的草书犹以气胜,静静地摇曳,行与行之间距离加大,甚至字与字之间都可独立成单位,但都统一在祥和的化机之中。林散之的大草欲淡方枯,淡中有墨,从而形成了他自己独到的面貌。

融合在另一个意义上来说,是作者与表现的融合,一位作者要在书法作品中,体现出真正的自我情怀,是需要一个漫长的过程,在内涵与形式之中不断地寻找与磨合,也在感情与理性的交织过程中慢慢自由化。我们对技法与风格的融合最终的目的,就是完成人书一体的大融合。这种融合的难度是我们当代书法家共同的难度,正如邱振中先生所说:『一个民族的文化始终是在变化,但现代社会由于交流传播的便利,民族文化中增加了许多新鲜的东西,它们不能不影响到人们的精神生活,其中当然有不少浮泛的存在,但也不会不触及深层的结构。

书法中精神内涵与形式的调适本来就需要漫长的时间,现在加上「日常书写」的丧失而造成通路的堵塞,更是使新的精神内涵难以与形式发生作用。人们可以努力模仿前人的形式与生活方式,但难以恢复内心生活与技巧,形式之间那种活生生的动态联系。』我之所以大段地引用邱先生的话,是因为他表述的准确和分析的漂亮,在这段文字里我们可以充分感受到人书融合的一种困难,但也是优秀书法家的一种任务。难度归难度,并不等于我们没办法。当代书法在融合的道路上,我认为有三条路是可以走的。

一条由邱振中先生指出:『现代书法创作的另一途径,是设法接近现代意义上的艺术:把以人为核心改变为以作品为核心,追求作品形式构成的独创性,承认评价标准的多元性(不再认为传统评价标准是唯一的标准),从更广泛的来源中汲取创作的灵感(不局限于古典的书法杰作),这样作品的形式构成处于突出的位置,从而对艺术家的想象力提出很高的要求。』

第二条还是传统的路子,一方面他们尽量寻找与古人相契合的一面,另一方面又在主体上选择古人,在今人与古人之间建立一种默契的关系,在相对的时空意识,创作风范,生命情调等因素有了较深的理解,把握住人性中不变的美丽成分,成为今日创作绵延和产生的不尽渊薮,其实目前大多数作者走的还是这条路子。

但我认为第三条道路可能较为合适,建立新的表达机制,在传统经典的作用下,培养敏锐的形式感受能力和表达能力,对不同笔法、线质、空间所带来的一系列审美心理的反映与之相对应的表达需要契合起来,让书法家的创作表达不再是一种被动,可以根据作者的需要,作品的需要,调动怎样的笔法、线质,甚至风格和改进材料来改变单调的书写习惯,使整个创作过程尽可能地自由选择决定,使创作从始到终作者都处于主宰的位置而协调起来。不论走的哪条道路,书法家之所以是书法家,对手头的表现能力的要求都放在一个非常重要的位置,只是在不同的道路上表现内容、表现方法的锤炼方式不同。

我们今天的书法创作一方面要深入挖掘传统的精华,传承民族那份越来越深厚的文化基因;一方面在传承的基础上写出自已个人的心灵,这是任何一个有思想和抱负的书法家的追求。对书法在当代如何的发展,今天的书法家应该多一种这样的价值追问,多一些对技法对风格辩证的分析,以求得能够深入到我们精神的通道,多一些对复杂心灵的表达,只有这样的书写,才堪称是值得珍重的书写。有这样一句话:『一个人思想有多远、就意味着他最终能够走多远。』我深信着,并以此为结。