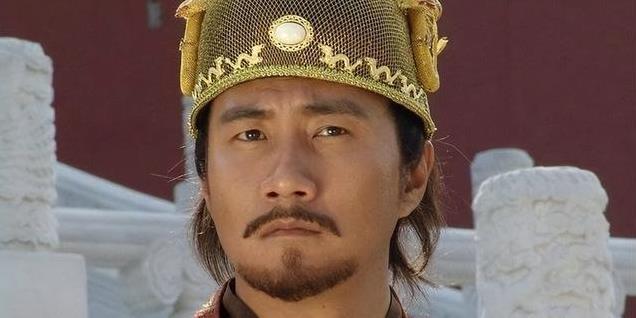

深夜,朱元璋正在审阅奏章,宫女送来一碗热腾腾的粥。朱元璋看了看粥,冷冷说道:“粥留下,人拖出去砍了。”皇宫在深夜依然亮如白昼,朱元璋正埋头处理堆积如山的奏章,忙得连喘口气的时间都没有。这时,一名年轻的宫女轻手轻脚地推开门,手里捧着一碗冒着热气的粥。她小心翼翼地开口:"陛下,请用些粥吧。"朱元璋抬起头,目光在宫女和粥碗之间来回扫视。他沉默了一会儿,突然大声喊道:"来人!"侍卫们立刻冲进来,将吓得发抖的宫女按倒在地。朱元璋面无表情地说:"把她带下去,严加审问。"宫女哭喊着求饶,但朱元璋丝毫没有动摇。为什么朱元璋会对一个无辜的宫女如此狠心?这碗粥到底有什么蹊跷?这个夜晚,注定会成为历史上一个引人注目的时刻。夜深人静时,朱元璋仍在审阅大臣们递交的奏章。

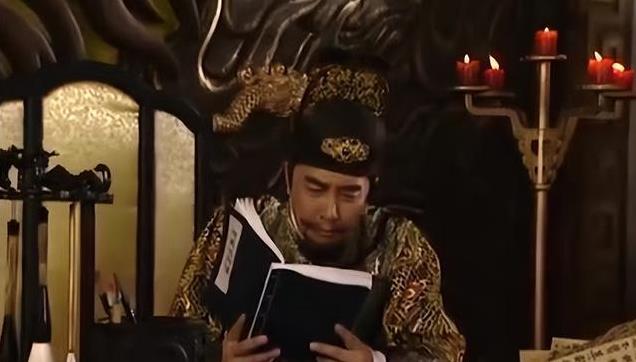

1385年一个漆黑的夜晚,紫禁城里到处都亮着灯。在皇宫最里面的乾清宫,朱元璋正趴在桌子上看大臣们送来的报告。他面前的桌子上堆满了从全国各地送来的文件,桌上点着一盏很亮的油灯,灯光照得他的影子特别大。朱元璋的敬业精神广为人知。从一个普通的农民起义军首领到建立新王朝的君主,他深刻理解"治理国家如履薄冰"的重要性。为了确保政权稳定,朱元璋常常忙碌到深夜。即便是严寒的冬夜,他依然坚持审阅奏章,处理国家事务。朱元璋的拼命三郎作风可不是一时兴起。1368年他刚当上皇帝,就干了一件让人瞠目结舌的事:直接把传承了上千年的宰相制度给废了。这个决定在朝廷上下掀起轩然大波,也让朱元璋自己背上了沉重的担子,每天忙得不可开交。取消丞相职位后,原本归丞相管的一堆政务现在都得朱元璋自己来管。不管是选地方官还是调兵,收税还是判案子,大事小事都得他拍板。这样一来,朱元璋的活儿一下子多了不少,每天光是批奏章就堆得像座小山。

但朱元璋对此毫不在意。他反而乐在其中,喜欢这种牢牢掌握全局的滋味。从一个平民百姓到一国之君,朱元璋对权力的渴望近乎疯狂。他曾直言不讳地说:"权力就是我的生命",这句话道出了他对权势的极度迷恋。为了牢牢把握朝廷大权,朱元璋特意创立了一种特别的公文处理方式。他规定所有上报的文书都必须使用专门制作的红色纸张来书写,这样他就能直接审阅和批示。这种红色公文不仅成为了明朝独有的政治标志,也充分体现了朱元璋勤勉治国的作风。夜深人静,朱元璋正在处理一份江南地区送来的报告。报告中提到了当地的水利设施出现了问题。朱元璋认真看完后,拿起笔在文件上写下了具体的处理意见。他的字虽然不算漂亮,但每一笔都很有力道,看得出他对这件事考虑得很透彻。朱元璋正埋头批阅奏章,乾清宫的大门忽然吱一声开了。一名小宫女捧着刚煮好的热粥轻步走了进来。这意外的打扰让朱元璋立刻面露不悦。在他眼中,打扰皇帝处理政务是绝不能容忍的事。

宫女突然端粥进来,打断了朱元璋的思绪,这一意外插曲带来了连锁反应。表面上只是送碗粥的小事,却无意间戳中了朱元璋心中最在意的地方。朱元璋抬眼瞧了瞧站在一旁的丫鬟,又瞥了眼桌上冒着热气的粥碗。他眼神里透出一丝戒备。这个从底层打拼出来的开国皇帝,比谁都明白龙椅坐得不稳当。他时时刻刻提防着,对任何可能动摇他江山的东西都格外留心。这碗半夜送来的热粥,对朱元璋来说,可能不只是一份温暖,更像是一个隐藏的危险。这种猜疑在他心里不断放大,最终促使他做出了那个出人意料的举动。二、丫鬟送粥事件背后的实情

小翠端着热腾腾的粥走进乾清宫时,完全没料到会碰上宫里的大麻烦。她是马皇后身边得力的丫头,年纪不大却挺能干。那天夜里,马皇后发现朱元璋又在熬夜批奏折,就叫小翠送碗热粥过去,想让皇帝暖暖身子提提神。马皇后这么做,完全是出于对朱元璋的一片真心。她是朱元璋的原配夫人,陪着他一起经历了起义的艰难日子,最清楚丈夫的不容易。可是,马皇后这份用心良苦的关怀,却在不经意间触犯了宫廷的森严礼制。根据明朝皇宫的规定,晚上皇帝睡觉的地方,没得到允许谁都不能随便进去。就算是皇后想送吃的,也得先让太监去通报,不能直接叫宫女去送。小翠只是个一般的宫女,按理说这个时间点她不该出现在乾清宫。她一露面,朱元璋马上就起了疑心。朱元璋的疑心病在这时候达到了顶点。这位从底层打拼上来的皇帝,见惯了太多的背叛和算计。无论是陈友谅的反复无常,还是蓝玉案的惊险曲折,这些政治风波都让朱元璋变得更加多疑。在他眼中,任何风吹草动都可能是针对他皇位的阴谋。

小翠的随手行为不小心戳中了朱元璋的疑虑点。他不由得怀疑起这碗粥的来源,心里琢磨着会不会有人想借机害他。朱元璋的眼睛不停地在粥碗和小翠身上打转,试图找出任何可疑的线索。关键时刻,一个突发状况让气氛更加紧张。按规矩,乾清宫门口本应有小太监守着,专门负责传话和检查安全。可朱元璋叫人的时候,外面竟然一点动静都没有,小太监不知去了哪里。小德子是个十四岁的小太监。那天晚上,他肚子突然疼得厉害,只好赶紧跑去茅房解决。他想着快去快回,应该不会有事。可没想到,就这一会儿工夫,小翠就趁机溜进了乾清宫,他没能及时拦住。朱元璋觉得小德子没出现真是太巧了,巧得让人不敢相信。这让他心里更加犯嘀咕:是不是有人故意安排好了,就为了在这个节骨眼上把那碗看起来不对劲的粥送到他面前?

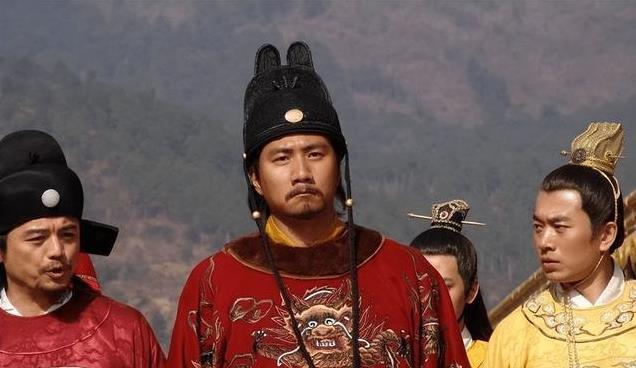

朱元璋的担忧确实有他的道理。明朝刚建立那会儿,皇宫里的明争暗斗就没停过。不光要提防外面的敌人,就连他身边最信任的大臣们也在互相算计。面对这种情况,朱元璋逐渐确立了自己的执政方针,那就是要牢牢掌控一切。看到这个局面,朱元璋觉得必须用最狠的手段处理。他立刻喊来侍卫把小翠抓起来,还叫人检查那碗粥有没有问题。他这一下命令,整个乾清宫都乱了起来。小翠突然被推倒在地,她吓得尖叫:“你听我说!”可她的辩解此刻毫无作用。朱元璋已经怒不可遏,他冰冷地吐出那句令人胆寒的话:“你休想再狡辩!”这句话像一声炸雷,把在场的人都震住了。小翠一下子瘫坐在地上,眼泪止不住地往下流。那些守卫虽然还在执行任务,但脸上也露出了一丝同情。就在这个时候,小德子急急忙忙地赶了过来,看到眼前的场景,吓得魂都飞了,赶紧跪在地上不停地磕头。

朱元璋盯着跪在面前的小德子,眼神里透出几分犹豫。他忽然觉得,这件事恐怕没他一开始想的那么清楚明白。但作为说一不二的皇帝,朱元璋可没打算随便就改了主意。就在双方僵持不下的时候,马皇后听说了这件事,赶紧跑到乾清宫。她的到来让事情有了新的变化,也为真相大白做好了铺垫。朱元璋生性多疑,总爱猜忌他人,对身边人缺乏信任。朱元璋在送粥事件中充分展现了他生性多疑的特点。这种性格并非天生就有,而是跟他的人生经历和所处的政治环境密切相关。从一个穷苦的农家子弟一步步登上皇位,这种大起大落的人生经历,让朱元璋深刻认识到权力是多么不可靠,人心又是多么难以捉摸。

朱元璋生在安徽凤阳一个穷苦农民家里。小时候,他挨过饿、生过病,还失去了亲人。这些苦难让他对活着格外在意,也让他学会了时刻提防周围的变化。后来他投奔了红巾军,靠着自己的本事一步步往上爬,但也亲眼见识了起义队伍里勾心斗角、争权夺利的场面。朱元璋打江山时,没少被自己人坑。陈友谅当面一套背后一套,张士诚嘴上说得好听,实际上处处使绊子。这些事儿让朱元璋看透了人心难测。就算当了皇帝,他也一刻不敢放松。他心里明白,在这满是勾心斗角的朝堂上,谁都有可能背后捅刀子。朱元璋的猜疑心在治理国家时特别突出。他创建了规模巨大的锦衣卫机构,专门用来盯梢朝廷大臣和各地势力。有了锦衣卫的监视,整个朝堂都弥漫着一种令人胆寒的气氛,官员们随时可能因为一句随口说的话就遭殃入狱。在朱元璋当皇帝的时候,他搞了好几次大清洗。最有名的要数胡惟庸和蓝玉这两件大案子。这两件事牵扯到好几万人,就连老朱自己身边的大臣和立过大功的人都没能幸免。朱元璋下手特别狠,把满朝文武都吓得不轻,大家对他更加害怕了。

朱元璋的疑心病不仅对大臣们如此,连自家人也逃不过。他曾一度怀疑大儿子朱标想夺他的皇位,尽管后来发现这完全是瞎猜。这种对亲人的不信任,恰恰暴露了朱元璋内心深处的惶恐不安。朱元璋生性多疑,这一点在平时生活中体现得特别明显。他总喜欢换上便装,亲自到民间走访,一边了解百姓生活,一边暗中观察官员的所作所为。有一回,他乔装成商人在南京城里转悠,在一家酒楼发现伙计对客人爱答不理,态度很差。朱元璋二话不说,直接下令把那个伙计处死了。从这件事就能看出,朱元璋对任何可能动摇他统治地位的事情都是毫不留情,坚决打击。朱元璋在吃东西这件事上特别小心,反映了他天生多疑的性格。每次吃饭前,他都要让人反复检查饭菜,确保没毒。就算是心腹手下送来的食物,他也不敢轻易相信。正因如此,当他看到小翠端来粥时,才会表现得那么紧张。朱元璋的疑心重也不是全无好处。正是因为他处处小心、时时提防,才能在波诡云谲的朝堂上保持头脑清醒,迅速发现并铲除可能危及皇权的隐患。这种多疑的性格还促使他建立了一套滴水不漏的监督体系,让官员们不敢轻易贪污腐败,有效遏制了官场上的歪风邪气。

这场送粥事件把朱元璋的疑心病展现得淋漓尽致。一碗普通的粥,在他眼里却成了潜在的危险。他马上想到这里面可能有圈套。虽然别人觉得他反应太大,可朱元璋自己却认为,这么做是为了保住自己的性命和打下的江山。朱元璋的猜疑心其实也体现了明朝初年政局的不简单。这个从底层爬上来的皇帝,总觉得自己的江山坐得不太稳当。为了保住皇位,他不得不想尽办法加强自己的权威,时刻提防别人就是他的一个重要手段。朱元璋的多疑虽然让他自己觉得安心,却给他的治理埋下了隐患。他动不动就怀疑别人,动不动就严惩大臣,搞得官员们整天提心吊胆,谁也不敢提出新想法。这种高压环境,让明朝刚建立时的朝堂气氛变得死气沉沉。在这场送粥事件里,朱元璋疑神疑鬼的毛病碰上了硬茬——他的原配马皇后。马皇后一露面,事情就有了转机,也让朱元璋有机会好好想想自己是不是太多心了。

四、马皇后巧妙化解危机马皇后急急忙忙赶到乾清宫,眼前的景象让她大吃一惊。只见小翠跪在地上,浑身发抖,小德子也是一脸害怕,而朱元璋坐在龙椅上,气得脸色铁青。马皇后一看这架势,马上明白事情不妙,她心里清楚,要是不赶紧想办法,小翠恐怕会有生命危险。马皇后原本家境贫寒,本名叫马秀英,是朱元璋打天下时的原配夫人。她陪着朱元璋一路走来,经历了无数风风雨雨,对丈夫的脾气秉性了如指掌。在宫中多年的历练,让马皇后学会了如何在复杂环境中周旋。眼下这个难关,她得靠自己的聪明才智来摆平。马皇后先向朱元璋行了个礼,语气既恭敬又坚决地说:“陛下,您别只顾着看小翠,先听听我的想法吧。”她这一开口,立刻让朱元璋把目光从小翠那儿转到了自己身上。

朱元璋盯着马皇后,语气冰冷地问道:“你还有什么要说的?”马皇后镇定自若地回应道:“我没什么可解释的。”马皇后的话既体现出对朱元璋的体贴,又主动承担了责任。她这种既安抚又示弱的方式,让朱元璋的怒气消了一些,也给了他一个顺势下台的台阶。朱元璋脸色稍缓,但还是带着戒备:"马皇后遇到这个难题时,反应特别快。她毫不犹豫地开口:;说完,她就准备去拿那碗粥。朱元璋一看这情形,赶紧拦着说:“万万不可!”他压根没想到马皇后会这么干脆利落。马皇后抓住机会,接着说道:“陛下,此事还需三思。”

马皇后的一席话,既展现了她对丈夫的忠心,又委婉地提醒了朱元璋他们之间牢不可破的情谊。朱元璋听完后,脸上的神情明显缓和了许多。眼见时机成熟,马皇后转身对跪在面前的小翠和小德子说:;马皇后这个提议既遵守了宫廷礼仪,又为朱元璋提供了既能保住面子又能妥善解决问题的办法。朱元璋考虑了一会儿,最终表示认可:“好。”险情过去,马皇后亲手捧起那碗热粥,小心地吹了吹,等温度适宜了才送到朱元璋手里。朱元璋接过碗,望着马皇后那张再熟悉不过的脸,眼神里透出一抹难以言说的情绪。

眼前的场景勾起了人们久远的回忆。当时朱元璋还在带领起义军打天下,生活条件艰苦,马秀英总会在朱元璋劳累时,亲手为他熬上一碗热腾腾的米粥。时光荏苒,世事变迁,可马皇后对朱元璋的体贴照顾却从未改变。马皇后用聪明的方法不仅解决了当时的难题,还让朱元璋想起了过去的事。她让朱元璋明白,在这充满算计的皇宫里,仍有一个人真心在乎他的感受。这件事之后,朱元璋对马皇后越发信赖和敬佩。他明白,在自己生性多疑的情况下,能有一位遇事沉着、善于化解危机的皇后实属不易。马皇后的聪慧不仅保全了周围人,也在不知不觉中守护着朱元璋。这场风波给宫里其他人提了个醒。在这个皇帝疑心重的年代,哪怕一点小误会也可能惹出大麻烦。马皇后虽然用聪明才智解决了问题,可大家也看清了朱元璋性格里那种捉摸不定的特点。

这场送粥事件虽然已经过去,但它暴露的深层矛盾依然存在。朱元璋生性多疑,宫里的规矩极其严格,大臣们整日提心吊胆,这些正是明朝初年朝廷的真实写照。马皇后虽然处理得当,但也只是在复杂的权力斗争中暂时维持了表面的平静。日子一天天过去,这场风波慢慢平息下来,但它造成的影响却在皇宫里悄悄扩散开来。小翠和小德子虽然侥幸躲过一劫,但这件事在他们心里刻下了深深的印记。对其他宫女太监来说,这件事就像一面镜子,时刻提醒着他们在宫里做事要处处小心,一步都不能走错。五、事件带来的后果与启发这场表面上简单的施粥事件,在明朝初期的官场中引发了不小的震动。它不仅改变了朱元璋的治国策略,还在很大程度上塑造了明朝的政治格局。

这件事让朱元璋意识到自己的疑心病可能会坏事。虽然他还是保持警惕,但在日常工作中,开始学着多相信手下人一点。比如在1382年,他就下令裁减锦衣卫的人数,还收回了他们的一些权力。这么做之后,朝廷里的气氛确实比之前缓和了不少。这次事件也让朱元璋更加意识到家人的重要性。马皇后聪明的处理方式让他明白,家人在政治中也能起到正面作用。于是,他开始更多地采纳马皇后的建议,特别是在面对一些复杂的政治问题时。这种转变在后续的历史中也有所反映。比如在胡惟庸案中,马皇后就多次提醒朱元璋不要太过严苛,以免引发更大的政治风波。这件事给皇宫里的人都敲响了警钟。他们明白,在这样一个疑心重的皇帝手下,哪怕是一丁点小动作都可能惹出大麻烦。于是,宫里的人个个都变得格外小心,做事时总是战战兢兢,就怕惹皇帝不高兴。这种处处留神、步步为营的作风慢慢成了明朝宫廷的规矩,后来很多史书上都记载了这种情况。这件事也让朱元璋重新审视了宫廷的管理方式。为了防止类似情况重演,他亲自调整了宫里的规矩。比如,他详细划分了每个人的工作范围和权力边界,还严格管控宫女太监与外界的来往。这些新规虽然让宫里的日子过得更加拘束,但确实有效降低了不必要的误会和矛盾。

从更大的视角来看,这件事也揭示了明朝初年政治环境的一些特征。朱元璋生性多疑,管理手段严苛,手下大臣们个个提心吊胆,这些都生动展现了当时的政治氛围。这样的局面虽然有助于维护政权的稳固,但同时也限制了政治发展的动力和创新的可能。这件事也在一定程度上改变了明朝史官们的写作视角。尽管当时的史官们未必会把这件事原原本本地写进史书,但类似的情况肯定让他们对朱元璋的为人有了新的认识。在之后的《明实录》等历史著作里,我们经常能看到关于朱元璋生性多疑的描述,这些内容很可能就是一次次类似事件堆积起来的结果。

这次事件也让我们看到了明朝女性在政治中的独特角色。马皇后虽然是女性,但她在重要时刻展现出的聪明才智和勇敢担当,对局势发展起到了关键作用。类似的情况在明朝初期并不少见,像朱元璋的孙女朱秀荣就经常参与重要的政治决策。这些例子让我们对明朝初期的政治环境有了更深入的认识。这场看似普通的送粥事件,实则揭示了明初错综复杂的政治环境和人际网络。它不仅深刻影响了当时的朝堂局势,也在明朝的政治文化中留下了长远的印记。透过这件小事,我们能更清晰地看到朱元璋的个性特点,洞察明朝宫廷的风貌,以及那个特殊历史时期的政治格局。