1940年,八路军发动百团大战,日军大惊,连称“损失巨大”“须重新估量华北形势”。

两年后,“扫荡”愈演愈烈,手段层层升级。

碉堡、据点、壕沟、封锁墙,一道接一道;“铁壁合围”“梳篦拉网”“剔块清剿”,一招狠过一招。

日军步步紧逼,抗日政权大片溃散,干部成批被杀。

百姓如何家家有哭声,村村披白孝。

武器简陋,弹药短缺,正规战打不过,游击战也难撑。

怎么办?地道战,便是在这血火之中,被逼出来的生路。

胜利来之不易,电影里的地道战,总归轻巧了。

地道战的雏形冀中之地,是河北平原的心腹所在。

北有京津,南控中原,四铁交错,县镇星罗棋布,土地广袤而富庶,百姓千万人口计。

可惜风水太佳,总惹强寇窥觎,素来不得安生。

一九三七年,日军大举侵华。才数月功夫,北平、天津沦陷,河北门户洞开,冀中诸县,遂成敌骑驰骋之地。

日军马蹄践踏之处,火光冲天,尸横遍野,大大小小屠杀案,如家常便饭,十条人命之惨案,即多达二百八十八起。

战火连绵八千余场,冀中军民血流成河者,不下三十万之巨。

一九三八年十月,武汉失守之后,日军腾出手来,调集一〇师团与廿七师团回师北上,开始连番向冀中扫荡。

县城、集镇,相继沦陷,日军视平原如掌中之物,恣意切割。

他们于道路交叉处修筑据点,筑堡垒,建炮楼,构成铁网般防线,又在路旁县界挖掘深沟,刀割斧剁般将冀中切碎。

日军分进合击、逐步推进,点连成线,线织成网,逐步封锁了全境。

又强行设立伪政权,逐村逐户编制门牌,检查户口,日夜监视。倘若再有八路军战士潜伏,必遭血腥屠戮。

彼时冀中,民间处处是哀鸿,乡野时时闻啼哭;侵略者之横暴,比电影所示要惨烈百倍。

白天,日伪军横冲直撞,打着“清乡”的旗号,四处搜捕。夜晚,汉奸特务鬼鬼祟祟,四处窥探。冀中一带,风声鹤唳,村村皆成惊弓之鸟。

敌强我弱,这已是明摆着的现实。抗日军民便在村外躲避,时间一长,竟摸索出个门道——干脆挖洞藏身。

干部们也无例外,白日埋伏在野地,入夜偷偷潜回村中工作,鸡鸣三更再回到洞中歇息。

洞虽狭小,总归保得住性命,又能挡住凛冽寒风。

男人们拿起锄头,女人们抬着箩筐,连老人、孩子都帮着搬土,地里地外,一片忙碌光景。

没过多久,村庄四野,皆是地洞,躲人,藏粮,避祸,冀中地道战,便是这样一步步发展起来的。

起初,这些洞不过是个应急之策,构造极简,窄口宽底,深不过两三米,仅容一人蜷缩,乡里人称之为“蛤蟆蹲”。

这等藏身之所能撑一时安稳,只是天寒地冻,洞里透出的热气遇冷凝霜,日头一晒,蒸气袅袅升腾。

敌人终究察觉了端倪,开始在野地里拉网式搜索,一批地洞被挖出,藏匿其中者,有的被拖出来枪毙,有的当场遭敌人手榴弹炸死。

血溅荒野,残肢遍地,日军仍觉不够,又下令:凡在野地洞中藏身者,一律按八路军论处,家破人亡不在话下,全村百姓皆要受连累。

村外的地洞不再安全,军民只得另寻生路。

牲口圈,粮仓,磨坊,柴垛,凡是能藏身的地方,统统挖开。墙中夹洞,屋后垒室,能躲人的,便是好地方。村外的地洞,悄然延伸至村中。

敌人搜不到人,便进村挨家挨户查。

墙角翻,地面刨,凡是稍有可疑之处,便用刺刀捅上几下。

有些地洞藏得不巧,或是有人一时慌乱,钻进去时被敌人瞧见,立刻便是满门遭殃。枪声一响,血溅屋檐。

敌人愈发狡诈,屠杀愈发狠毒。

他们围村之前派出密探,盯紧谁家有洞,待到围剿时,便重点搜查。

进村后,先上房顶,居高临下,一声枪响,百姓们惊慌失措,待要从屋内跑向地洞,已是迟了。敌人堵住洞口,手榴弹一扔,便是一家人的性命。

血的代价换来教训,冀中百姓终于明白,若想活命,单有一个洞是不够的。

于是家家户户在屋里挖洞,深埋地下,并与原先的地洞相连。东一口,西一口,四通八达,藏身、逃跑、转移,皆不在话下。

敌人若发现一个洞口,百姓便从另一洞口溜走,转瞬消失无踪。日军瞪着红眼,抡着枪托拼命砸,可砸开的,只有空空的泥土,连一个衣角都抓不住。

地道雏形,便是这样挖出来的。

日军的暴行1941年,日军越发猖狂。

军事镇压,政治迫害,经济封锁,交通截断,特务渗透,手段尽出,招招见血。他们每占一村,便巩固一村,烧杀抢掠,寸土不留。

枪支弹药,翻箱倒柜去搜;粮食牲畜,洗劫一空不说,还逼着百姓上缴“军粮”;地道,凡是发现,便用水灌、用火烧、用烟熏、用炸药炸,誓要将抗日的根脉连根拔起。

抓不走的杀,抓得走的送伪军当炮灰;男人拖去修工事,女人奸污殆尽。

冀中百姓忍无可忍,便不再忍。

大刀不够,便埋地雷;枪支不足,便挖地道。

于是,地道战自此进入了新的阶段。

这一时期,地道越挖越深,越建越密,单一的藏身洞早已不够看,取而代之的,是能打、能走、能攻、能防的“四能地道”。

不再局限于逃命,而是能够组织反击。地道四通八达,村村相连,机关暗道层出不穷,地面上的战斗工事也与地道连通,战时一撤即入,转眼又从另一洞口杀出。

日军以为占领了村庄,便能坐享太平,谁知村子之下,竟藏着一个暗流涌动的地下世界。

地道如蛛网,盘根错节;村庄如迷宫,进得去,未必出得来。

昨日还在村口耀武扬威的鬼子,今日便倒在院内,不知死于何处。

村中堡垒户(有地道的房东)门前埋下地雷,洞口周围布满炸药。

踩雷,一脚送命;拉雷,敌人入伏,一拉便炸。田间、村口、巷弄、院落,皆成陷阱,日军如履薄冰,不知何时何地便要灰飞烟灭。

1942年5月27日,日军再次发疯,开始用毒气对付手无寸铁的百姓。

那时,冀中的地道战已令他们焦头烂额,扫荡数次,都没有效果。

是日,天色未明,第五十九师团第五十三旅团少将旅团长上坂胜及大江大佐率部包围南、北瞳村,带来了一整套灭绝人性的手段。

他们四处搜索,找到几个洞口后,便点燃毒气罐,丢入地道。

毒烟弥漫,呛鼻刺喉,村民们先是猛打喷嚏,随即眼泪长流,喘不上气,喉咙如被火烧,挣扎着四处逃命。

洞内漆黑一片,哭喊声此起彼伏,有人试图摸索出口,却被毒烟呛倒,有人想要呼唤亲人,却已发不出声。

不多久,毒气从洞内各处溢出,敌人顺藤摸瓜,找到更多洞口,便更加肆无忌惮地施放毒气。

烟雾升腾,地道成了死牢。人群乱作一团,年幼的孩童被母亲死死抱住,年迈的老人瘫倒在地,年轻人挣扎着往前爬,可无论往哪走,都是绝路。

有的村民憋得实在受不住,拼命向洞口爬去。

可鬼子们早已守在洞口,毒气撒完,便燃起大火,死里逃生的人,刚露出脑袋,便被一脚踢回熊熊烈焰。有人在烈火中挣扎,惨叫声震天,活生生烧成焦炭。

还有人被日军捆在树上,剖腹挖肠,尸体烧得焦黑。

一名青年男子拼尽全力逃出洞口,却被鬼子抡起枪托,狠狠砸碎了脑袋,脑浆迸裂,洒满土地。

村中的妇女从毒气里爬出,本以为能见天日,却迎来了一群禽兽。

血洒满地,凄厉的哭喊渐弱,最后只剩下鬼子们的狞笑。

敌人烧杀淫掠,折腾了一整日,方才扬长而去。

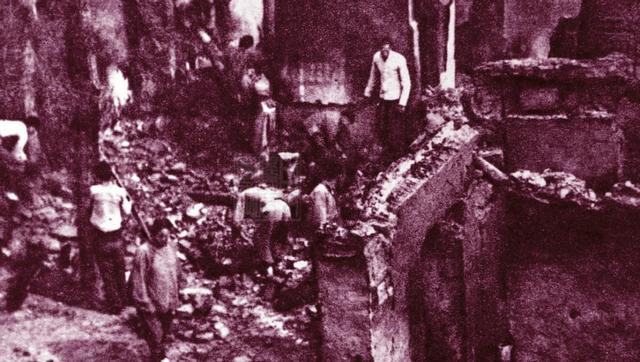

村民战战兢兢地走上街头,死尸遍布,横七竖八地倒在街巷,院落,井台,甚至坟地旁。

街头巷尾,清点尸体四百五十五具,地道内尚有四百余人未能逃出,死者累累,血流成渠,惨不忍睹。

抗战地下长城血,是教训,也是代价。

冀中的军民,从无数次惨痛的屠杀与围剿中,摸索出一条生路。

人们琢磨来琢磨去,开始建造一座真正的地下长城。

到1944年底,冀中根据地内的地道战已是炉火纯青。

原先蛇形、凹形的藏身洞被改造成支线,村庄大小、街道走向皆被纳入考量,干线自此开挖,各村地道遂呈“井”字、“田”字、“中”字、“甲”字等形状。

一旦敌人进村,百姓躲入地下,八路军则借助四通八达的地道展开游击,敌进我退,敌退我出,村庄虽被占,村民却未必可杀。

地道离地面不过一米,宽敞坚固,可容三人并肩持枪,弯腰而行。有些地方更是挖成双层,上下贯通,机关密布。

洞口有真有假,敌人若是贸然跳入,便是自投罗网。有些地道里设有陷阱、翻板,敌人一脚踏空,便跌入深坑,或被滚石压死,或被竹签刺穿。

有的地方设有排水通道,毒烟一旦灌入,顷刻间便被引向别处,敌人的诡计,早已被军民看破。

村庄街道上,半截墙交错纵横,百姓推车可过,敌人坦克难行。

村口、胡同、十字街头,皆有隐藏枪眼,或藏于墙角砖缝,或设在高房工事,密密麻麻,严防死守。

村中若有小庙,庙墙必有枪眼,庙门紧闭,敌人进不得,庙内却可四面射击,进可攻,退可守。

地下设有粮仓、储物间、厕所,甚至连饮水问题都一并解决。

水井与地道相通,既可通风,又可储水。敌人若向地道灌水,村民只需将水排入井中,几天几夜,照样活得好好的。

地道口设翻板,平时用木棍支撑,若敌人发现洞口,一脚踏进,木棍一抽,敌人便直直坠入暗道,活埋其中。

日军若焚烧村庄,百姓则借地道连夜转移,待火势熄灭,敌人撤离,再回村重建。敌人以为踏平了村庄,实则不过摧毁了一座空城。

1945年4月1日,500余日伪军扑向冉庄,以为这座小小村庄唾手可得。

冉庄民兵不过二十余人,却毫不畏惧。他们守着地道,埋伏其中,枪口对准敌人。

战斗打响,敌军叫嚣着杀入村庄,不料民兵神出鬼没,枪声自地道射孔乍起,子弹嗖嗖穿过街巷,敌人纷纷倒下,13具尸体横陈地上。

日军不甘心,6月20日,千余人卷土重来,誓要将冉庄踏平。

民兵不过三十人,却早有准备。敌人刚到村边,枪声骤起,民兵阻击片刻,迅速撤入地道。

透过望孔,窥见一群敌人正企图摧毁地堡工事,遂果断拉响地雷,“轰”的一声,血肉横飞。

村北老母庙,南口地平堡,东街碾子堡,十字街……各处枪口同时开火,日军瞬间乱作一团。

日军恼羞成怒,6月23日,又纠集2000余人疯狂反扑,炮火轰鸣,步兵紧随,誓要踏碎冉庄。

敌人方踏入村口,“轰”!水壶、铁桶改装的地雷炸开,数人当场毙命。

敌人愤怒还未发作,又遭民兵枪击,十几人命丧黄泉。稍后,20余日伪军前来收尸,民兵冷眼旁观,待其靠近,拉响地雷,五个敌人连尸首都没能带回去。

战斗持续十余小时,冉庄仍旧屹立不倒。

民兵仅一人轻伤,而日伪军伤亡惨重,尸横遍野,狼狈败退。

自1942年至抗战胜利,冉庄共进行地道战11次,毙伤敌军96人,缴获无数枪支弹药。

冀中之外,地道战亦如星火燎原,烧向整个华北大地。

平北顺义焦庄户村,十几公里地道纵横交错,能攻能防。

山西平定南庄,114名游击队员,36名爆破员,32名侦察员,借助地道,与日军反复缠斗,屡屡获胜,日军骄狂的气焰,在一场场失败中,被削得荡然无存。

二十年后,战火平息,硝烟散去,历史却未曾被尘封。

1965年,八一电影制片厂在河北冉庄拍摄《地道战》,将那段烽火岁月再现银幕。

地道战是冀中抗战的一个缩影,让后来的人们知道,曾经有那么一群百姓,他们用一把锄头,一口气,一腔愤怒,在地下挖出一条抗争的生路,在黑暗中撑起了一片希望的光亮。

参考资料:日军铁蹄下的冀中地道战

高存信