“豆腐怎么变得和小时候吃的不一样了?”你可能会无意间听到有人在超市货架前自言自语。

这种小小的疑问,其实反映了一个实实在在的变化。

从外观到口感,现在的豆腐和三十年前有着明显的不同。

这到底是怎么回事?

今天我们就来聊聊背后的故事。

回忆老豆腐的制作工艺记得小时候,家门口有一家老豆腐作坊,每天清晨总能闻到豆腐的香味。

这里的豆腐有着另一种工艺和别样的味道。

不仅制作过程繁琐,而且每一个细节都展示着对食物的尊重和用心。

我的一个亲戚,做豆腐已经四十年了。

他经常说的一句话是:“人的嘴最灵,能尝出东西的好坏。”八十年代至九十年代初,用本地产的黄豆做豆腐。

做豆腐前,工人们先将黄豆中的杂质捡去,然后用水泡发。

泡到大豆皮起皱、用手一捏就碎时,用石磨子磨成浆。

磨豆浆后,用大细箩过滤豆浆时不时加油根子消掉豆浆中的泡沫,并使浆渣分离。

然后用柴火烧开豆浆,揭掉豆浆表层的油豆皮,黄亮亮、油汪汪的样子让人垂涎欲滴。

最后将豆浆舀进大瓷瓮里,用石膏点豆浆,半小时后凝固成豆腐,再盛进豆腐包里拧紧。

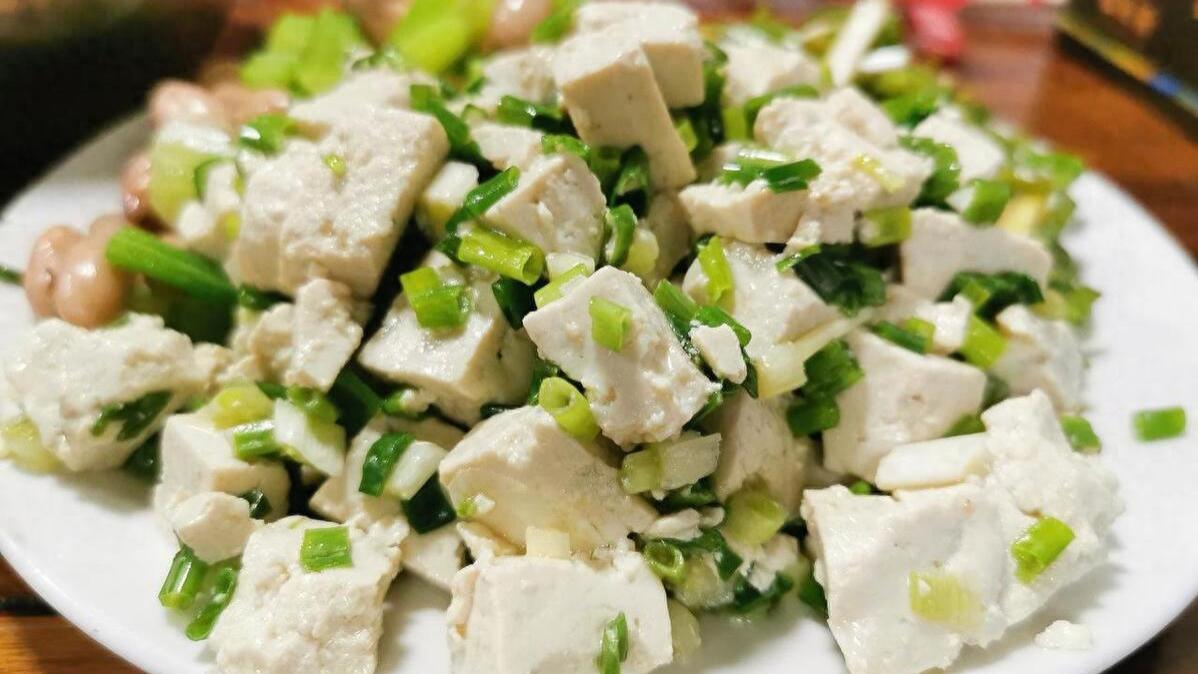

这样的工艺虽繁琐,但出来的豆腐口感粗糙有力,带着浓浓的豆香味。

现代豆腐生产的变革转眼间三十年过去了,老豆腐作坊几乎消失,现如今豆腐生产已经高度自动化。

这种变化不仅体现在设备上,更反映在生产速度和效率上。

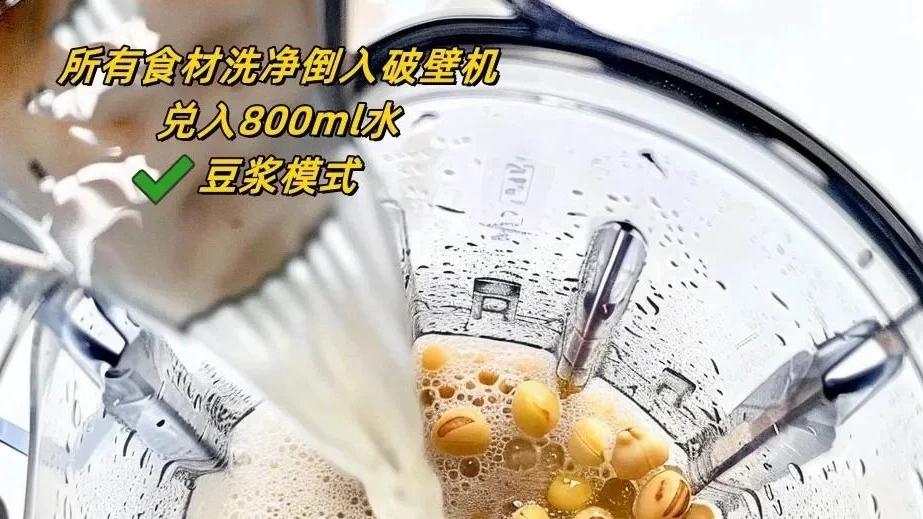

现代豆腐生产时,泡发后的大豆直接上分浆机,分出的豆浆用消泡剂杀沫,再用锅炉的蒸汽直接加热。

这种流水线作业不仅缩短了生产时间,还提升了产量。

一斤大豆现在能生产出4-6斤豆腐,而以前只有3斤。

这些变化让豆腐看起来色泽更亮,口感更嫩,但同时也带来了一些问题,比如豆腥味重了,口感有了苦味,这就是化学消泡剂的“功劳”。

其实豆腐的质量变化,主要有几方面因素。

第一是大豆的来源。

九十年代前,大豆都是本地产的,无农药和化肥,使用农家肥,产量不高,但制作出的豆腐口感朴实。

现在,大多数大豆是从国外进口,一斤大豆能产更多的豆腐,但品质自然受到了影响。

第二是豆浆加热的方式。

以前用柴火慢慢煮熟豆浆,煮的时间长。

现在用高温蒸汽快速加热,虽然效率更高,但和用柴火做饭的香气差不多,味道始终不对。

第三是豆浆分渣的方法。

老豆腐用油根子消泡,豆浆醇厚香甜。

现在用化学消泡剂,不仅影响口感,还可能对身体有害。

这样一来,传统豆腐色泽暗、质硬、不易碎、豆腥味淡,吃起来口感纯正;现代豆腐色泽亮、易碎、豆腥味浓、吃后有苦味,这正是消泡剂的后果。

从豆腐变迁看食品安全问题

豆腐的变迁其实反映了更广泛的食品安全问题。

食品工业化带来了高效生产,但也带来了潜在的健康风险。

通过豆腐制作过程的变化,我们可以思考更广泛的食品安全问题,比如化学添加剂的使用对健康有什么影响?

工业化生产是否应该遵循更严格的质量标准?

结尾:豆腐的小故事,折射的是时代的变化和食品安全的思考。

这不仅是某些老豆腐作坊消失的一段历史,更是我们这个社会在追求效率和品质之间挣扎的写照。

或许,在追求高效、便捷的同时,我们也应该回归质朴,寻找那份原汁原味的简单幸福。

这不仅是对健康的追求,也是对生活质量的坚守。

今天吃下的每一块豆腐,都在向我们诉说过去的故事和现在的选择。

让我们共同关注食品安全,为健康和生活质量而努力。