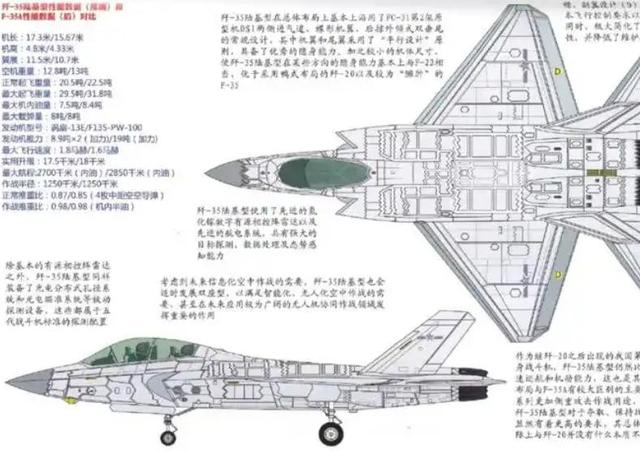

2020年11月12日,就在我国研制出歼-35A不到半年的时间,美国也研制出了数据几乎一模一样的战斗机。

这一巧合让人们不禁怀疑,是不是歼35A的核心数据被间谍大量泄露了。

很快,在3月19日,国家安全部突然宣布,破获了一起出卖大量国家秘密的间谍案,并将涉事人员处以了死刑。

那么,这个间谍到底是个什么来头,居然能掌握如此核心的技术机密?

歼35A核心数据疑遭泄露

歼35A核心数据疑遭泄露2025年初,美国空军部长公开了NGAD项目的进展,抛出“新型隐身涂层技术”和“超音速巡航优化方案”等信息。

令人震惊的是,这些技术与我国歼-35A的核心优势如出一辙。

紧接着,某外国企业突然申请一项隐身战机雷达波吸收结构专利,其设计参数与中国歼-35A的某型复合材料高度相似。

更蹊跷的是,专利描述中竟使用了中国军方内部术语,这不得不让人怀疑我国歼-35A战机的数据是不是泄露了。

要知道,在2024年珠海航展上,歼-35A首次亮相时仅展示了模型,诸多数据并未公开。

而且歼-35A作为我国先进的五代隐身战机,承载着重大使命,能够有效维护我国的海洋权益和领土安全。

所以要是歼-35A的核心数据真的泄露,后果不堪设想。

亚太地区的军事平衡可能被打破,美国及其盟友可能依据这些数据,针对性地研发对抗武器和战术,我国的国防优势将被削弱。

地区局势也可能因此变得更加紧张,和平稳定受到严重威胁。

所以,在察觉到歼35A核心数据疑似泄露后,国安部门迅速行动,一场没有硝烟的信息安全保卫战就此打响...

国安部门立刻展开调查

国安部门立刻展开调查国安部门的网络安全专家们借助先进的网络监测系统,对海量数据进行细致分析。

在境外一个关注度颇高的军事技术论坛上,一个名为“东方之鹰”的账号进入了他们的视野。

这个账号十分活跃,频繁发布关于我国战机的技术信息。

不仅使用我国军队内部才会使用的技术代号,而且对很多型号战机雷达系统的功率参数、新型复合材料的结构特点等细节描述得极为精准。

就如如同亲眼所见,这无疑十分可疑。

于是,国安部门立刻组织技术力量对“东方之鹰”展开追踪。

通过IP溯源,技术人员发现该账号的IP地址频繁变换,试图躲避追踪,但国安专家们凭借精湛的技术,抽丝剥茧,最终锁定这背后的使用者是刘某。

刘某表面上是一家科技公司的普通职员,然而,国安人员深入调查后发现,他的资金流水十分异常。

每月固定时间,都会有一笔来历不明的款项汇入他的账户,金额远超他的正常收入水平。

同时,通过调取监控和行程记录,国安人员发现刘某曾多次与境外一家所谓的“科技咨询公司”人员秘密会面。

会面地点都选择在隐蔽场所,行迹十分可疑。

掌握了这些线索后,国安部门果断对刘某展开抓捕。

在审讯室里,刘某一开始试图抵赖,对所有指控矢口否认,表现得镇定自若。

但国安人员并未被他的表象迷惑,对刘某的电子设备进行了全面检查。

技术人员在他的电脑中发现了大量机密文件,这些文件上带有我国军工企业特有的涉密文件水印,这种水印采用了特殊的防伪技术,难以伪造。

在铁证面前,刘某的心理防线彻底崩塌,最终承认了自己为谋取私利,向境外势力泄露歼35A核心数据的罪行。

那么,刘某是怎么拿到这些核心数据的呢?

揭露刘某的间谍生涯

揭露刘某的间谍生涯原来,刘某曾是我国某国家涉密单位的工作人员。

在单位里,他凭借专业知识,参与多项重要项目,接触到大量一般人难以知晓的信息。

只是令人没想到的是,这些本应助力国家发展的信息,却成为了他日后谋取私利的筹码。

刘某在单位时,对晋升十分渴望,然而,在一次重要的晋升选拔中,他未能获得提升。

自认为能力出众却不受重用的刘某,不但没有反思自身,反而对单位心生怨恨。

怀着这样的不满,刘某做出了一个错误的决定——离职。

而在离职前,他便已精心策划,利用工作便利,拷贝了大量涉密资料,此时的他,已打算将这些机密作为日后获取利益的工具。

离开单位后,刘某并未寻求正当职业,而是沉迷于炒股,期望能在股市中一夜暴富。

但事与愿违,他在股市中连连失利,不仅将积蓄赔光,还陷入了严重的债务危机。

面对日益沉重的债务压力,刘某没有选择通过合法途径解决,而是想起了自己离职前拷贝的涉密资料。

一个罪恶的计划在他心中逐渐成型——出售这些涉密资料来偿还债务。

为了实施这个计划,刘某开始精心策划一系列间谍活动。

他深知此类行为一旦败露,将面临严厉的法律制裁,因此从一开始,就设计了一套情报兜售和反侦查流程。

刘某主动通过各种隐蔽渠道,联系境外情报机构,表达了自己愿意提供情报的意愿。

为了躲避监察,他使用非实名账户进行沟通,并为自己编造了多个化名,试图混淆视听。

在初步取得境外情报机构的信任后,刘某开始了频繁的卖国行径。

半年内,他多次以商务考察等虚假名义出境,与境外间谍人员进行交易。

每次交易,他都会携带大量精心准备的涉密资料,这些资料涵盖多个领域。

其中不乏涉及我国尖端军事装备的核心机密,大量国家机密就这样被他泄露出去,严重威胁了我国的国家安全。

然而,天网恢恢,疏而不漏。

随着我国国安部门对国家安全领域的监管日益严格,以及技术手段的不断升级,刘某的间谍活动逐渐露出破绽。

依据《中华人民共和国刑法》和《反间谍法》,刘某的行为严重危害了国家安全,性质极其恶劣。

经过严格的司法程序,法院最终判处刘某死刑。

这一判决彰显了我国打击间谍犯罪的坚定决心,践行了“窃密必被抓,抓住就杀头”的承诺,也对那些企图泄露国家机密的人敲响了警钟。

这起案件不仅是对刘某个人的审判,更是对全社会的一次警示。

在当今复杂的国际环境下,间谍活动愈发隐蔽,保密意识的重要性不言而喻。

每一个公民,尤其是接触涉密信息的人员,都应当时刻保持警惕,严守国家机密。

对于我国来说,尖端新装备代表着国家的科技实力和国防力量,任何对其的泄密行为,都将对国家造成不可估量的损失,必将受到从严处理。

我们必须以此为戒,筑牢国家安全防线,让间谍无处遁形,共同守护国家的安全与发展。

参考文献

参考文献