公元195年是多事之秋:李傕、郭汜等人领军的西北军团内讧了;曹操经历九死一生重新从吕布手里夺回了兖州;四处流浪的刘备突然走大运得到了徐州;北方的公孙瓒在杀了幽州好领导刘虞之后败局已定、气势渐衰了;于公元193年被曹操暴揍而窜入扬州的袁术在孙家人的帮助下在扬州站稳了脚跟,继续到处瞎搅合;被荆州刘表夺命的孙坚留下的大儿子孙策继承了他的暴走模式,打下了江东……

这一年发生事情很多、很散、很乱,但这一年是其实三国原始框架开始奠定、搭建的关键一年。西北不内乱,曹操后来就没有机会挟天子以令诸侯,就没有可能利用政治优势发展实力并最终统一北方;东南若不是孙策打下江东割据,袁术不会败亡得那么快,他是挡不住曹操统一天下的步伐的,东吴这个政权根本就不可能出现。

花开两朵,各表一枝,咱们今天先来聊聊孙策是怎么打下江东的。这位刚刚经历丧父之痛的小霸王怎么突然就开始进入了暴走模式?其背后的深层次影响因素究竟是什么?应该带给我们的借鉴和思考又是什么?

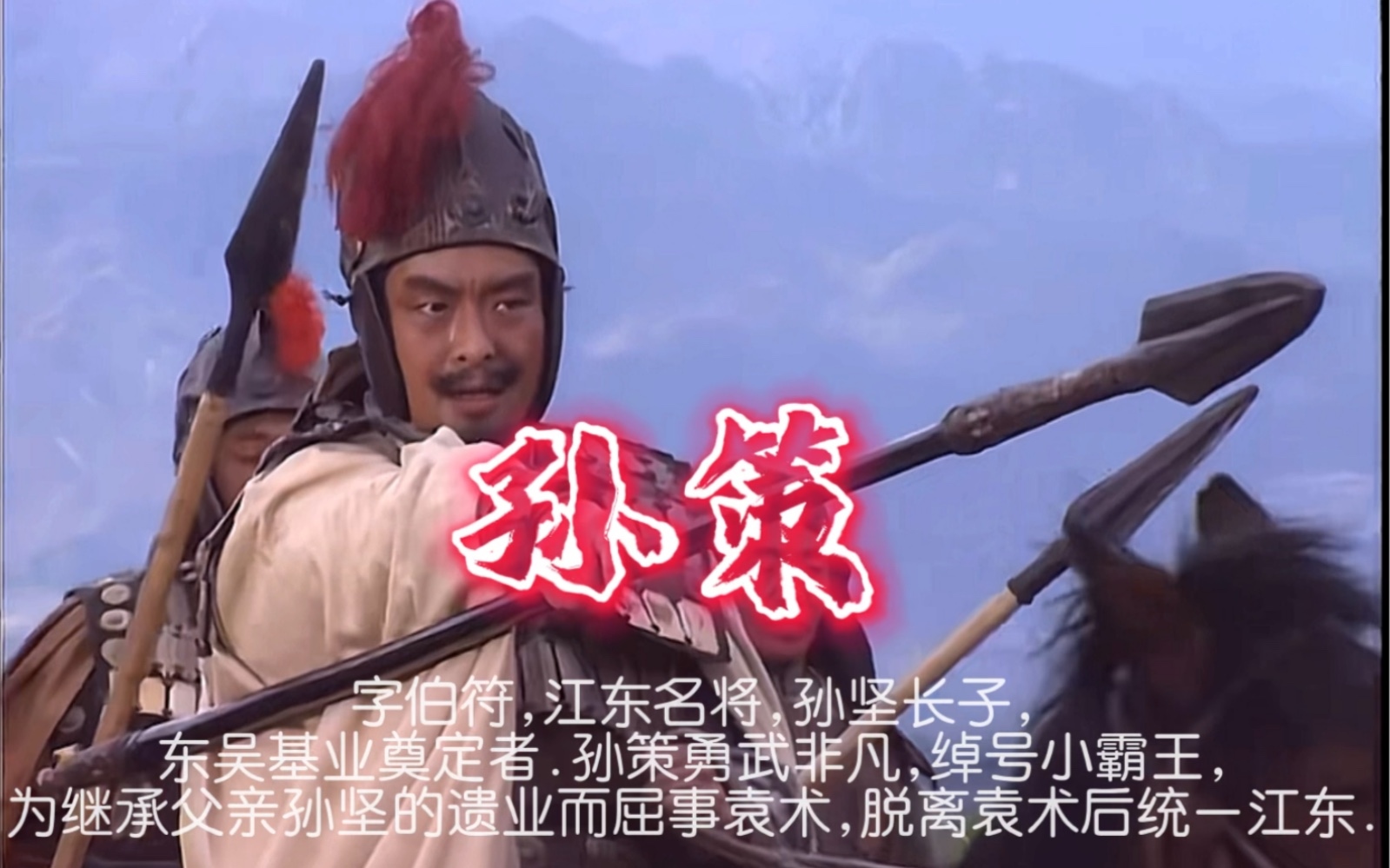

孙策这个人物介绍

孙策在《三国演义》中有一个非常响亮的绰号,叫“小霸王”,顾名思义,也就是说孙策是小一号的霸王,是类似于项羽那样的人。这个绰号很传神,也很精准,还很深刻,一生极为短暂的孙策确实和项羽有很多相似之处,都是来自于江东,都是少年英雄,都能让人感受到一种无坚不摧的力量。

其实,往近了说,孙策跟他爹孙坚也是高度相似的,性情、做派、能力、命运都是不谋而合,一看就是亲生的。

孙坚这个人之前给大家介绍过了,这个人虽然行事比较莽撞、野蛮、霸道、狠毒,做事基本上没有踩准过正确的节奏过。但在生儿子这件事情上,人家孙坚还是完成得相当有水准的,他的两个儿子孙策和孙权,一武一文,一个创业,一个守业,相得益彰。孙策是横扫一切的小霸王,孙权更是在后世留下了“生子当如孙仲谋”的美谈。

孙坚在生前是为他们家老孙家打下了一片基业的,但是还是过刚易折的道理,孙坚的行为方式其实早已注定他和他的家族在正常情况下都是难以长久兴旺的。

按道理说,孙家在孙坚死后就即将在历史舞台谢幕了。因为你孙坚的那点家业和地盘都是抢过来的,不义之财,人皆可分,孙坚一死,孙家的那点势力就被瓜分了。与此同时,天下已经乱了好几年了,大大小小的军阀早已割据成型,你孙家连浑水摸鱼的机会都没有了。最主要的是,你们老孙家在士族集团那里的名声臭了。

但架不住凡事皆有意外,继承他爹的勇猛的孙策以极其幸运的小概率再次打下了一片基业,并由他弟弟孙权逐渐消化和巩固,成功续上了他们老孙家的传奇。具体过程后面会详说的。

孙策在他爹被杀时虚岁17,在为他爹守孝三年后重新回到袁术帐下效力时也不满20岁。一个20来岁的小伙子能在两年之内另起炉灶打下一片后来三分天下的基业,这一点还是要充分肯定孙策的。历史上这样的少年英雄其实也就项羽、霍去病等寥寥数人而已。

但是,前面说了,孙策跟他父亲孙坚一样,其兴也勃,其亡也忽,仅仅活了25岁便死于非命了。这是值得我们深思的,具体道理和解说他爹的逻辑是一样的,都是因做事为人用力过猛而产生了越来越重的内伤,不可避免地“不治而亡”。个中细节,在此就不再复述了。

总的来说,孙策还是要强于他爹孙坚的,原因主要分三个方面:一是成就方面,他爹炮轰一切但最终没捞着,孙策也是炮轰一切,但给弟弟孙权留下了江东基业;二是难度方面,他爹是打着北化讨贼的旗号顺势而起,凭蛮力打出了自己的坏名声,而孙策则是一开始便顶着袁术和他爹的臭名声,依靠一些微博的本钱打下了一份基业;三是觉悟方面,他爹这一辈子至死可能都没有意识到自己的问题;但是孙策则早就意识到了自己的方式后患无穷,从而有意识地培养了弟弟孙权。

当然,从客观上来讲,这也是整个时代和社会的内核原因造成的。几乎所有的优势资源都被士族集团掌握了,像孙坚、公孙瓒、孙策这样的人被身份和名声禁锢了,要想聚集和擭取资源的难度也是非常大的。而对于正常的人来说,长期对现状的不满意,但是又没有合适的途径去摆脱困境,是很容易让人变得暴躁、焦虑,从而采用极端的方式去解决问题或者仅仅是挣扎、报复、发泄一下。

一句话,孙策是升级版的孙坚,他爹的破坏力他有,他爹没有的觉醒意识他也有,只不过,他和他爹一样,对于那个社会来说,行为的破坏意义远大于建设意义。他们三父子之中,真正的大才是那个被人调侃为“孙十万”的孙权。

孙策取江东的大致过程

孙坚死后,孙贲率领着孙坚的部曲回到了袁术那,继承了孙坚的豫州刺史职位,然后护送孙坚遗体返回了老家江东,葬在了曲阿(今丹阳市),孙策留家为老爹守孝。

公元193年,孙策守孝完毕,举家迁居到了徐州广陵江都。这引起了当地大佬陶谦的深深忌惮,因为他们老孙家的暴徒基因实在太名声在外了。

孙策在江都拜见了名士张纮,希望张纮能在事业上指点一下自己,并主动汇报了自己的思路和想法,先从袁术那里要回自己爹爹的旧部,然后去丹阳投靠舅舅吴景,再东据吴郡、会稽以图大业。

尴尬的是,人家张纮根本看不上名声臭大街的孙家,于是便推脱说自己孤陋寡闻,无可奉告。最后,是孙策死磨硬泡,张纮才开口说了下面这一段话。

若投丹杨,收兵吴会,则荆、扬可一,雠敌可报。据长江,奋威德,诛除群秽,匡辅汉室,功业侔於桓、文,岂徒外藩而已哉?

张纮这段话其实基本上是肯定了孙策自己的思路,觉得江东大有可为。这里解释一下,为何扬州六郡,张纮和孙策都只提到了丹阳、吴郡、会稽这江东三郡呢?因为扬州六郡中,九江和庐江在长江以北,且九江目前在袁术手里,庐江在陆康手里,都属于四战之地,还统治稳固,不好取也不好守。其他四郡之中,豫章郡又穷又跟荆州接壤,山地还多,不适合作为建功立业的根据地。

但是,细心的朋友会发现,人家张纮压根就没提孙策前面提到的“去袁术那里要兵”这件事,为啥呢?他要肯定孙策为什么不更全面一点呢?说明张纮还有一个深层次意思就是提醒孙策,别跟袁术去纠缠了,一万年太久,只争朝夕,赶紧去投奔你舅舅,然后招兵买马干事情去吧。可惜的是,这层意思孙策没听进去。

既然已经开了口,张纮干脆把人情做到底,末了又叮嘱孙策一句话,可惜的是,这句话孙策还是没听进去。

方今世乱多难,若功成事立,当与同好俱南济也

这句话啥意思呢?就是再提醒孙策,别像你爹那样炮轰一切了,要学会去与人为善。

孙策从张纮那里确定了自己的人生规划后,将家小托付给了张纮,马上就跑到袁术那里去要兵了。

但是袁术会把孙坚的旧部还给孙策吗?吃到嘴里的肉,你让袁术就这么主动吐出来?这不是开玩笑吗?袁术忽悠当时年仅19岁的孙策说,我封你舅舅吴景为丹阳太守,丹阳出精兵,我派你到丹阳招兵买马吧。

募兵有那么简单吗?你让人家把命交给了,人家总得图点啥吧?你孙策当时有啥值得别人可图的?所以孙策在丹阳募兵很不顺利,差点被山贼杀死了,最后也只招募了几百人回来。

袁术一看如此情形,也只好将孙坚部曲中的一小部分千余人还给了孙策。

术以坚馀兵千馀人还策

这里插一句,《三国演义》中孙策拿传国玉玺换兵的桥段是假的,传国玉玺早就被袁术从孙坚老婆那里抢走了。

还需要解释一下,孙坚当时满世界开炮的时候,手下可是积聚了数万人,孙策只要回了千余人,其他的兵马去哪里了呢?吴景凭武力把周昕(亲曹势力)打跑,占据丹阳;领孙坚余众的孙贲又由豫州刺史转为了丹阳都尉,他们老孙家的主力在丹阳;袁术那里还扣押了数千人,这在孙策后来和太史慈的对话可以看出:先君于下兵数干余人,尽在公路许。

看到这,有些朋友可能还没有看出孙策这次行为的过失是什么,甚至还觉得聊胜于无,拿回一千余兵力,总好过什么都没拿回来吧?大家仔细想一想,这个世界有免费的午餐吗?你孙策从袁术那里拿回一千多兵力,吃穿用度都是走袁术的户头,能不受袁术的控制吗?这还只是其一,另一个失策之处是孙策这么来回一折腾,耽误了宝贵的时间,错失了黄金般的机遇。

果不其然,公元194年,袁术便迫不及待地要拿孙策当枪使了,派他去打庐江。袁术打庐江的原因是什么呢?是他以进攻徐州为由,向庐江太守陆康要三万斛军粮,陆康不给,袁术便怀恨在心,要打他。

那么孙策除了寄人篱下外,他还有什么动机愿意去打庐江呢?孙策当年曾去拜访过陆康,但感觉人家接待规格没到位,所以也一直怀恨在心。而且袁术还给他画饼了:“之前我想让你当九江太守的,但错用了陈纪,我经常后悔,这次你要是拿下陆康,庐江就是你的了。”

策昔曾诣康,康不见,使主簿接之。策尝衔恨

陆康在拒绝袁术的无理要求之后,也深知袁术是一个睚眦必报的人,于是早做防备,内修战备。关键是庐江民心可用,陆康手下的官兵士卒无论是在岗的还是轮休的,皆众志成城地赶往庐江守城。

康固守,吏士有先受休假者,皆遁伏还赴,暮夜缘城而入

这样的庐江,孙策是根本不可能打得动的,只能围城。但大家想一想,袁术会派很多兵力给孙策吗?这不太可能。那孙策围城的兵力是从哪里来的呢?自然是抽调了丹阳他舅舅和堂兄孙贲的兵力。

围城一年后,庐江终于被攻破,时年70的陆康发病而死,陆氏宗族百余人,死者近半。陆康有一个幸存的从孙陆议,后改名为陆逊,陆家在东吴继续大放异彩。

那么,庐江被打下来之后,孙策真的就如愿以偿了吗?既出了心中一口恶气又得到了庐江吗?政治游戏哪有这么简单?袁术又出尔反尔了,让老部下刘勋去当了庐江太守。孙策啃了庐江一年多,但啥也没捞着。跟他爹当年打南阳一样,自己背上了臭名声,却便宜了袁术。

同时,孙策攻打庐江这种行为再结合他们老孙家一贯的暴戾作风,扬州刺史刘繇感到十分恐惧了,因为他的辖区不远就是孙策的舅舅吴景和兄弟孙贲的地盘,太不安全了,还不如先下手为强,于是先动手将吴景和孙贲逼过了长江,占领了丹阳全郡。

以景、贲术所授用,乃迫逐使去

吴景和孙贲为什么会毫无反抗之力就被刘繇赶出丹阳了呢?不是刘繇特别能打,也不是他们无能,而是因为他们手下的生力军早已经被抽调到孙策那里去了。

吴景孙贲被逼退到了长江北岸的历阳(安徽和县)后,刘繇派部下樊能、于麋驻扎在横江,让张英驻扎在当利口,把守长江险阻。

无力翻盘的吴景再次投靠了袁术,袁术也想趁机把手伸到他之前一直无法介入的丹阳郡(吴景原本是半独立状态),便表惠衢为扬州刺史,以吴景为督军中郎将,和孙贲一起率兵进击丹阳,但是双方在长江两岸对峙了一年多,毫无进展。

孙策等到庐江城破但自己毫无所得之后,才开始慢慢意识到袁术那里并非久留之地,于是,主动请缨说:“江东是我老家,我家在那有恩义,我愿带兵去帮助舅舅征伐横江,攻克之后,我还可在当地召募三万士卒,到时我带领他们回来助您平定天下。”

袁术对背后的一切也心知肚明,但他觉得刘繇已经占据丹阳、王朗占据会稽,孙策这小子也折腾不出什么名堂来,于是便顺水推舟地放走了孙策。

孙策边行军边募兵,赶到吴景的驻地历阳时,队伍已经壮大到了五六千人。但是,长江天险不是那么好过的,多了孙策这点人,长江他们还是过不去。

孙策这一辈子最重要的转折点终于要来了,他的好兄弟周瑜来了,周瑜的从父周尚此时为刘繇的丹阳太守。周瑜带领着从父周尚的部曲、粮草以及过江大船,来迎孙策了。

瑜从父尚为丹杨太守,瑜往省之。会策将东渡,到历阳,驰书报瑜,瑜将兵迎策

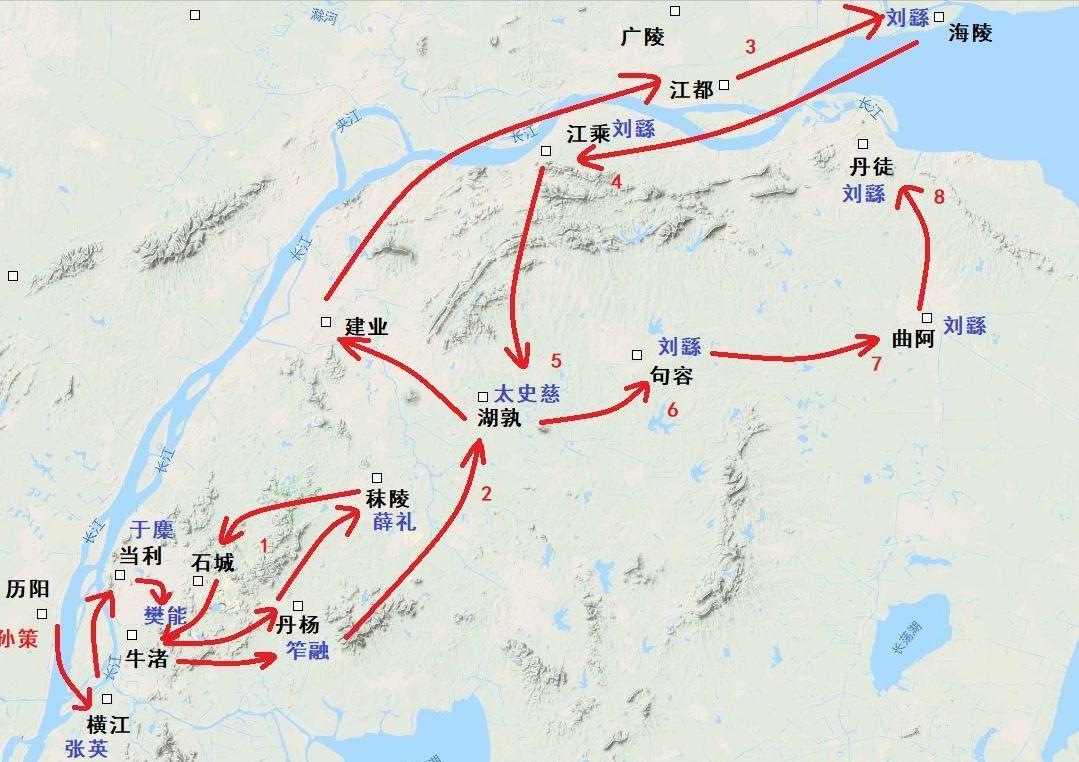

突破长江防线后,孙策相继攻克横江、当利,又打败了牛渚营(今采石矶)的刘繇,夺得大量后勤给养,成功的开辟了长江南岸的滩头阵地。

然后,孙策相继击败了秣陵城的薛礼和笮融(这俩人原是陶谦的人,陶谦死后投靠了刘繇),再攻破海陵,转攻湖孰、江乘,一路打到曲阿与刘繇进行决战。

曲阿决战,刘繇依然不是孙策的对手,被逼逃往丹徒(镇江),后又逃亡豫章郡,孙策到此拿下丹阳全郡。

与此同时,孙坚的老部曲朱治也从钱塘起事,击败了吴郡太守许贡,占领吴郡,领太守事。许贡南逃于山贼严白虎。

孙策在得到整个丹阳郡之后,进行了一段时间的休整和安顿。

当时江东还有一个以严白虎为首的吴郡土匪团伙和会稽的王朗势力需要平定,孙策觉得严白虎之流难成气候,便于公元196年先行攻打了会稽的王朗。

王朗战败,先是逃到了东冶(今福州),然后被追击而宣布投降;反而是会稽周家(亲曹势力)抵抗到了最后一刻,随后被孙策灭门。会稽就此平定了。

剩下一个严白虎,他也深知自己不是孙策的对手,所以一面高垒坚守,一面派弟弟严舆请和。

孙策同意议和了,但是在见面会却突然拔刀砍桌子,吓得严舆一哆嗦。孙策出言损人,说他听说严舆能坐着跳起来,所以就想逗逗他而已。严舆认怂说自己看见刀就很害怕,有人晕血我晕刀。

但有人认怂能保命(比如刘备),严舆认怂却因此丢命了。因为孙策觉得怂货留着浪费粮食,就拿他练"飞镖"(像董卓那样掷手戟)给弄死了。

至此,江东被小霸王孙策强行给夺过来了,很多朋友光看上面这些介绍,可能觉得孙策太牛了,除了之前在袁术那里走了一点弯路之外,简直就是所向披靡,太招人稀罕了。

但是在第一部分,为什么要花一部分笔墨先给孙策这个人定调呢?就是希望大家不要光看事情的表面,而是要学会鞭辟入里地去分析事物的逻辑,从而得到最为真实和可用的历史智慧。

孙策取江东的详细分析

孙策这个人其实很聪明,也很能干,比如他爹孙坚打黄巾军的时候,把家眷丢到了寿春,十来岁的他便知道去结交士族才俊了,他和周瑜、鲁肃等人渊源就是那个时候结下来的。若不是这些渊源起作用,孙策这一辈子是很难有什么作为的,因为是周瑜背叛家族、阶级和恩主支持他夺取江东的,也是周瑜、鲁肃等人尽心竭力才帮他弟弟孙权稳住他们老孙家的基业的。

但聪明又能干的人身上就没有局限性了吗?怎么可能?孙策这个人身上的缺点相当明显:征服欲太强,杀气太重,崇尚武力,喜欢以暴戾的方式去解决问题。在性格上跟他爹是一模一样,性格决定命运,所以的命运也和他爹类似。

名士张纮为什么一开始不大愿意指点孙策?这其实跟他们老孙家的暴力名声在外有很大关系,不太想和你有啥牵扯。就像很多读书人不太愿意搭理那些整天喊打喊杀的社会人一样。

后来架不住孙策的“热情似火”,还是开口指点了孙策。(这里大家可以自行脑补一下,要是张纮死活不开口,他最后会是什么下场?可以参考陆康)

但孙策真的把张纮的意见听进去了吗?狭隘偏激、武断暴躁的人听取意见往往主要是为了听取那些认可、赞美自己的东西,其他的声音他会选择性忽视的。孙策就没有听进去张纮的关键意见:不要去找袁术了。人家还反复叮嘱了,孙策不照样没听进去吗?所以说,有多少虚怀若谷的人其实就是在做个表面文章?

孙策为什么不应该去找袁术呢?你说你爹原来是和孙坚合伙开公司,你现在想拿回你爹的那部分资产,听起来没毛病,但是想法确实很天真。你爹当年都是挂靠在袁术公司名下的,他们有合作之实却无合作之名,结果你爹死了两三年,你跑去袁术那里讨要资产,袁绍会给你吗?最常规的做法就给安排一个不轻不重的岗位呗,那你是不是又变成袁术公司的员工了?

背后还有一个巨大的漏洞就是,借此一事可以看出孙策没有欲成大事那种把握时势的能力和思维。他根本没有时间成本的概念。大家想一想,要是孙策一开始就听了张纮的意见,直接去丹阳找他舅舅,然后吞并江东成割据之势,他们老孙家能经历那么多九死一生吗?江东早就是他们老孙家的了!有些事情,早两年做成和晚两年做成,那会是天壤之别的。

孙策这小子对利益和情绪的管理其实也是非常欠缺的,容易受刺激,容易被蛊惑,容易暴躁地满世界拉仇恨,也容易被人家牵着鼻子走。袁术怂恿他去庐江就是一个典型。

袁术以前是个啥人你不知道,现在还不知道吗?他会把打下来的庐江交给你吗?不交给你,你有什么能力去反抗你名义上的领导、势力庞大的袁术呢?你这不是活该被人当枪使吗?你借机跑到丹阳找你舅舅不行呀!袁术能拿咋办?他要有那个能力打下丹阳,你舅舅和你兄弟早就被拿下了。

再说,庐江是你能打的吗?你知道陆康什么人吗?士族领袖、深得民心,你看人家受到攻击,官兵吏民那奋不顾身的样子就知道了呀。你知道人家背后的势力、人脉关系有多复杂和牢靠吗?真是初生牛犊不怕虎呀。

简单介绍一下陆康,出身吴郡高门,年少入仕,以义烈称,高举茂才,历任武陵、桂阳、乐安三郡,所在百姓心归。曾上书说汉灵帝是自取灭亡,就这自寻死路的情况下,还是被后来的兖州刺史刘岱(扬州刺史刘繇的哥哥,知道刘繇为什么打你舅舅和你兄弟了吗?)救下,不久又重新入仕。

看到没有,陆康在士族之中地位连汉灵帝那个缺德皇帝都不敢轻易杀他,你咋能去打他呢?你爹当年乱杀士族官员的教训你是真没汲取一丁点。你就因为你去拜见他,他没亲自接见你,而是安排一个从吏招待你,所以你的觉得受到了侮辱,想他死的心都有了?人家是德高望重、身居要位的长辈、领导,你还是一个十几岁的小毛孩,让从吏接见你有毛病吗?你就因为这点屁事要报复人家,谁以后敢跟你来往?况且你们老孙家的名声一直不太好。

总而言之,其实像孙策这种人,其实创业、打江山基本上都是在玩火自焚,跟现在操社会差不多,有时候看着挺风光,但真不知道哪一天就横尸街头了。道理很简单,别人虽然不一定打得过你,但要弄死你的方法多的是,偷袭、陷害、出卖、围攻……哪一种手段是你能防得住的?

但是,孙策这小子是幸运的,他结拜了一个好兄弟,一个跟他类似的有点混不吝的士族才俊周瑜,没有这个好兄弟的帮衬和辅佐,他们老孙家就和公孙瓒一样,最后在众叛亲离之中落寞谢幕了。(周瑜这小子有多混不吝,咱以后再分析)

咱不说绝对,只说大概率,没有周瑜皆应孙策,孙策大概率是打不下江东的。咱不否定孙策的战斗力爆棚,而是告诉大家不要去相信什么“人定胜天”的鬼话,孙策是能打,但长江他怎么过不去?

相信大家也看出来了,孙策这个人最大问题就是暴戾之气太浓了、杀气太重了,而且往往是不分青红皂白、只顾自我情绪地杀戮,比如他杀严白虎的弟弟有理由吗?人家都投降了,你杀人家来寻开心,这是干大事的人吗?又比如他杀前合浦太守王晟(跟他爹是故交)一家,最后是他妈出面求情,他才留下王老头一人,其余人全杀了,灭族。

乃舍之,馀咸族诛

有些朋友又要提问了,既然孙策这么野蛮暴力,为什么他在世的时候,江东也没有暴力反抗他呀?有一句话叫“非暴力不合作”,这是士族集团对抗野蛮军阀的惯用招术。另外,他们老孙家在丹阳还是很有根基的,吴景和孙贲在那里两年没白混。

还有人会问,曹操不也在徐州大肆屠城了,那他为什么就没有被千夫所指而走向灭亡呢?这是个好问题,但真实答案很残酷,不具体解释了,答案就是屠杀对象和后续的弥补方式不一样而已。

其实孙策是可以选择一条更合理的路去实现自己的人生规划的,比如早如丹阳,沉稳经营,示好士族,对周边势力恩威并用,他甚至是不需要付出这么大的代价就可以拿下整个江东的。只是基于性格和见识,他是选不对这样的路线的。

我们现在很多人回头来看孙策的一生,可能很多人都只会看到他骁勇善战,为他们老孙家打下一片江山的光鲜面,但是他真的不值得大家去推崇和仿效。咱们都想活得体面、优越、威风、富贵一点,但其实活得清醒、平和、理性、安全一点才更重要。

最后说一点题外话,孙策其实他自己也意识到了自己的行为方式有点不合理,他坚持这样做,也不排除他是想大破大立,先给弟弟孙权尽量扛下所有的雷,然后牺牲自己一个,幸福弟弟和后来人。

每参同计谋,策甚奇之,自以为不及也。每请会宾客,常顾权曰:"此诸君,汝之将也

看看,提前就给弟弟孙权造势了,也坦言自己不如弟弟了。

真诚地和大家说一句,历史风云诡异,变化错综复杂,有时候就是一个小小的诱因就会导致风起云涌的连锁反应,所以我们看到历史成绩单其实都是冰山一角,不要停在上面下不来了。咱夸夸孙策不很简单吗?但我们请教别人、听取不同意见的目的,是为了借鉴别人的格局和思想之光来照亮自己的前路,而不是为了自娱自乐地满足自嗨情绪。其实历史不也一样吗?所以,即便看到跟自己认知不符的历史,也不要轻易地口吐芬芳,多想少说。差异背后才是机遇。