近日,一则视频引发热议:一位母亲将上初二的儿子揽入怀中,让他坐在自己腿上,进行青春期两性知识启蒙。视频中母亲神情温柔,孩子背对着妈妈,画面颇为温馨,却激起两极分化的舆论浪潮——有人称赞这位妈妈“打破传统教育的羞耻感”,也有人质疑“肢体接触是否模糊了亲子界限”。

一

从生理学学角度看,青春期是儿童向成人过渡的关键阶段,第二性征发育与性意识觉醒带来身心巨变。此时,父母如何传递性知识,直接影响孩子对自我与他人的认知。然而,将孩子置于母亲腿上的肢体接触,到底是否适合作为教育场景?

支持者认为,亲密动作能缓解孩子对敏感话题的尴尬。著名心理学家约翰.鲍尔比所提出的“依恋理论”就认为,安全的依恋关系能够让孩子感受到被爱、被接纳,从而建立起对他人的信任感。

这种信任感会延伸到孩子与他人建立的各种关系中,包括在面对敏感话题时,也能更坦然地与他人交流,减少因缺乏信任而产生的羞耻感等负面情绪。

而视频中的母亲通过拥抱等肢体语言,传递“青春期的某些冲动不可耻”的信号,可以更好地降低孩子的羞耻感。

反对者则有不同看法,根据弗洛伊德“性心理发展阶段”学说,人格发展划分为五个阶段,分别是口唇期(0-1岁)、肛门期(1-3岁)、性器期(3-6岁)、潜伏期(6-11岁)和生殖期(11岁或13岁开始)。

初二阶段的孩子,刚好进入“生殖期”阶段,对异性身体产生本能好奇。母子间的过度肢体接触可能混淆“亲子关系”与“两性关系”的界限,甚至诱发一些不健康的心理倾向。

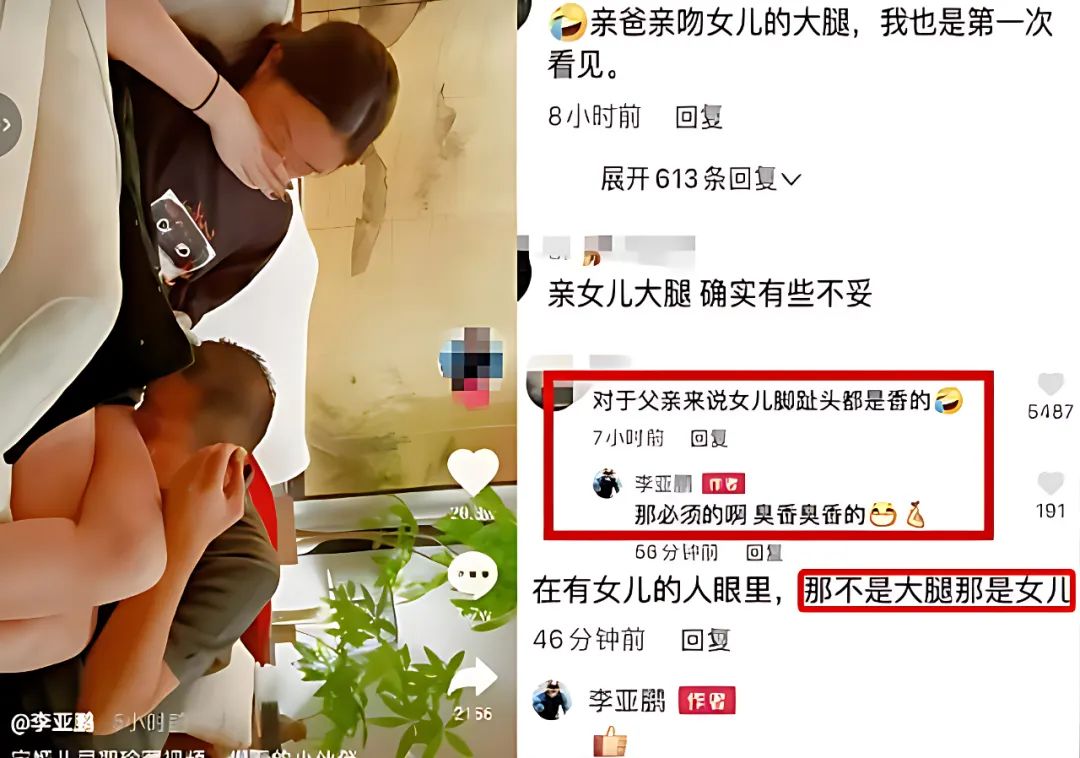

几年前,著名演员李亚鹏就曾因发布的视频中,有亲吻15岁的女儿李嫣大腿的画面,而引发网友激烈讨论。虽然有网友说“他亲的不是大腿,而是女儿”,但也有网友反驳“若是把大腿替换成身体其他部分,是不是也能说成那是女儿?”。随着争议不断发酵,李亚鹏最终删掉了视频。

二

类似事件争议背后的更深层问题,其实是家庭性教育中普遍存在的“边界失守”问题。

回到上面的视频,那位妈妈的初衷应该是好的,她希望能以一种亲密且自然的方式,在孩子青春期这个关键阶段,给予孩子正确的两性知识引导,帮助孩子顺利度过这个身心发生巨大变化的时期。

但老话说“女大避父,儿大避母”,虽然现代社会早已不像以前那样刻板保守,然而青春期的孩子需要在自我认知和社会角色认同上找到平衡,却是无法改变的天性和事实。而过于亲密的亲子互动,恰恰很可能干扰到孩子对自我身份的探索和确认。

比如,孩子在学校可能会面临同伴对自己家庭互动模式的异样眼光,这会让孩子陷入自我怀疑,影响其“自我同一性”(指个体对自己身份的明确认知和认同,包括对自身性格、价值观、角色定位等方面的清晰认识)的形成。

在现代社会伦理和文化氛围中,适当的边界感,越来越成为一种被广泛接受的社会规范。青春期的孩子开始走向独立,他们渴望被当作大人看待,此时如果亲子之间的行为模式还停留在孩子幼年时期,可能会与社会普遍认知的规范产生冲突。

曾经有这样的新闻报道,一女子乘地铁,却被一个男孩坐到腿上,还被其袭胸。女子质问家长,家长不但不道歉,反而理直气壮“他是个孩子,坐坐怎么了”。类似事件所反映的本质,其实都是亲子教育中“边界感教育”缺失,和“去性别化”失当的反噬。

三

那么,父母应该如何科学地对孩子青春期启蒙呢?

首先,父母需要尊重孩子的隐私和独立性。青春期的孩子渴望被当作成年人对待,父母应该通过平等的对话,而不是过于亲密的接触来传递知识。

其次,性教育应该是一个循序渐进的过程,父母可以通过推荐科学的性教育书籍、观看性教育视频等方式,帮助孩子建立正确的性知识。

此外,父母还应该鼓励孩子与同龄人进行交流。青春期的孩子在与同龄人的互动中能够更好地理解性别差异和人际关系。

比如,一些学校开展的青春期双性化教育课程,通过探索两性差异、突破性别刻板印象,帮助孩子发展多元性别角色。这种教育方式不仅能够促进孩子的性别自我认同,还能帮助他们建立健康的人际关系。

诗人纪伯伦说过:“你的孩子,其实不是你的孩子,他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。他们通过你来到这世界,却非因你而来 ,他们在你身边,却并不属于你。”

真正的启蒙,应赋予孩子拒绝越界的勇气,而非将他们的身体困在亲情的模糊地带。我们要学会在孩子成长的道路上,既给予温暖的陪伴,又保持适当的距离,让孩子在健康、和谐的家庭环境中,顺利度过青春期这个人生的重要阶段。

也许,当我们不再争论“腿该不该坐”,而是聚焦“话该如何说”时,才算更深刻地理解了“启蒙”的意义。