清代有三个衙门升官最难,能力强政绩好没用,撑死只能混到正五品

世人都道当官难,可在清朝有三个衙门,当官比登天还难!这三个衙门看似不起眼,却是皇权统治的重要支柱。在这里做官,你就算医术通天、学富五车,也只能在正五品这个位置上"躺平"。最让人哭笑不得的是,一旦进了这三个衙门,就像是被贴上了"永久标签",这辈子都别想调去别处了。

说来也怪,这三个衙门的官员,有的能给皇帝看病,有的能测天象选吉日,有的能主持国家祭祀大典,个个都是"专业人才",为何偏偏就不能突破品级限制呢?这其中到底有什么说道?

太医院:御医世家的"天花板"

康熙四十年,太医院来了一位不寻常的客人。这位客人正是年轻的张隐庵,他的祖父张璐曾是明朝的御医,因医术高超被誉为"国手"。

"国手之孙要进太医院,此事非同小可啊!"太医院院使徐本亲自接见了张隐庵,仔细询问了他的医术根底。

那时的太医院,九科分工明确。大方脉科、小方脉科专门负责诊脉开方,伤害科治疗外伤,妇人科专攻妇科疾病,疮疡科处理皮肤病,针灸科、眼科、口齿科、正骨科各司其职。每一位御医进院之前,都要选定自己最擅长的一科。

"你要选哪一科?"院使问道。

"孙儿愿随祖父之路,入大方脉科。"张隐庵恭敬地回答。

"好!不过你可要记住,太医院不比其他衙门。在这里,医术是第一位的。"院使语重心长地说,"就算你医术再好,最高也只能升到我这个位置。"

这话不假。在太医院,一个御医从八品做起,熬资历、凭本事,最终也只能升到正五品的院使。可即便如此,能进太医院的御医们依然趋之若鹜。

为何?因为太医院是天下名医汇聚之地。在这里,不仅能亲手调配御药房的千年老方,还能接触到全国各地进贡的珍稀药材。更重要的是,太医院有着独特的"师徒传承"制度。

每一位新入院的御医,都要跟着资深御医学习三年。这三年里,老御医手把手教授各种秘传医术。正因如此,太医院里的医术能代代相传,越传越精。

雍正年间,江南瘟疫肆虐。太医院派出多位御医南下,他们带去了御药房的秘方,救治了无数百姓。这些御医虽然品级不高,却赢得了百姓的尊敬。

乾隆时期,太医院更是迎来了一位特殊的"学生"——乾隆皇帝本人。乾隆对医术颇感兴趣,经常到太医院询问医理。御医们一边小心应对,一边要把医理讲得通俗易懂。

太医院不仅要给皇室看病,还要编撰医书。《医宗金鉴》就是在乾隆年间,由太医院众多御医合力编撰而成,这部医书集结了历代医学精华,成为中医传承的重要典籍。

有趣的是,满清入关后,太医院的御医大多是汉人。这是因为满族贵族们深知,在医术方面,还是要靠有着几千年传承的汉族医生。除了管院大臣必须是满人外,其他御医几乎清一色都是汉人。

不过,品级的限制并未影响太医院的声誉。正如一位老御医所说:"在这里,医术的高低比官职的大小更重要。救人一命,胜似升官百级。"

钦天监:观天象测吉凶的"玄学衙门"

康熙十八年的一天,钦天监来了一位特殊的客人。这位来自西方的传教士南怀仁,带着一套精密的天文仪器走进了这座古老的衙门。

"好奇特的仪器!"钦天监的官员们围着这些铜制仪器议论纷纷。这是他们第一次见到如此精确的西洋测天仪器。

自顺治元年设立钦天监以来,这个衙门一直使用传统的观星测象方法。每到夜晚,钦天监的官员们就要轮班登上观星台,仔细记录天象变化。白天,他们还要观测日影,测算时辰。

"这套仪器能测出月食的准确时间。"南怀仁向钦天监的官员们解释道。康熙皇帝对西方科技十分感兴趣,特意让南怀仁到钦天监任职,教授西方天文历法。

从此,钦天监开始了一场悄然的变革。传统的星象观测方法与西方天文学开始在这里交融。钦天监不仅要测算天象,编制历书,还要负责为朝廷大典选择吉日良辰。

乾隆十年,朝廷特意为钦天监增设了管理监事大臣一职。这一年,钦天监终于从礼部的分支机构升格为独立衙门。但官员们的品级却还是止步于正五品的监正。

钦天监的工作可不轻松。每逢皇帝要举行大典,比如祭天、祭地,钦天监就要提前几个月开始观测天象,选择最吉利的日子。若是选错了日子,遇上阴雨天气,那可是要被重重问责的。

雍正年间就发生过一件趣事。那年冬天要修建一座新的宫殿,钦天监选定了吉日。谁知那天突然下起大雪,工程无法动工。雍正大怒,差点要将钦天监的官员们全都革职查办。

不过,钦天监的官员们也有他们的独特本领。他们要精通"五学",即天文、地理、漏刻、律历和筹算。这些学问,可不是寻常进士出身的官员能够掌握的。

朝廷专门开设了"天文科"特考,专门选拔通晓天文历法的人才进入钦天监。考试内容包括推算日月食、测算节气、观测星象等专业知识。

有趣的是,钦天监还要负责查验各地进京的"贡物"中的奇石异宝。据说乾隆年间,江南进贡了一块会发光的怪石。钦天监的官员们经过仔细观察,发现这不过是一块涂了夜明珠粉末的普通石头,立即揭穿了这个骗局。

虽然钦天监的官员们品级不高,但他们的工作却与朝廷大事息息相关。从皇帝大婚到皇陵选址,从祭天仪式到科举考试,处处都少不了钦天监的参与。正所谓"钦天监不点头,天下大事难动手"。

这些通晓天象的官员们,虽然一辈子都被限制在正五品以下,但他们掌握的知识,却是连六部九卿都要倚重的。每当他们登上观星台,仰望满天繁星时,或许会感慨:这天上的星辰虽高,却都逃不过我们的测算。

天人之术:清代科技与传统文化的碰撞

"新来的西洋钟表当真如此神奇?"康熙三十年,太和殿内,一群大臣围着几位西洋传教士带来的自鸣钟,啧啧称奇。这些精巧的机械装置,正是西方科技第一次大规模进入紫禁城的见证。

同一时期,钦天监的南怀仁正在向康熙皇帝展示最新绘制的天象图。这份天象图融合了中西方天文学知识,不仅标注了中国传统星宿,还加入了西方的星座划分方法。

"这便是中西之学的区别!"康熙指着天象图对身边的大臣说道。自此,清廷开始重视对西方科技的学习。康熙更是多次在养心殿召见传教士,讨论数学、天文等学问。

乾隆时期,钦天监又迎来了一位特殊的"教习"。这位名叫米晋的传教士,不仅精通天文历算,还带来了最新的西洋测量仪器。在他的指导下,钦天监开始使用更加精确的观测方法。

然而,这种新知识的引入并非一帆风顺。有一次,钦天监的满族官员向乾隆报告说:"西洋历法虽准,却不懂天人感应之道。"这句话道出了科技与传统文化碰撞时的矛盾。

为了调和这种矛盾,乾隆下令成立了一个特别机构,专门研究如何将西方科技与中国传统天文历法相结合。这个机构由钦天监、太医院的官员共同参与,甚至还邀请了一些精通易理的道士参与讨论。

太医院也面临着类似的挑战。当西方医学传入清廷后,御医们开始接触到完全不同的治疗方法。有的御医主张中西医结合,有的则坚持传统医术的独特价值。

嘉庆年间发生的一件事,很能说明问题。当时有位西医向朝廷献上了一套外科手术器械,太医院的御医们研究许久,最终在治疗外伤时采用了部分西医方法,但在内科治疗上仍然坚持中医理论。

道教和佛教的管理机构也未能幸免于这场变革。越来越多的西方科学知识动摇着传统的宗教理念。有的寺庙开始收藏西方天文书籍,有的道观甚至设立了专门研究西学的场所。

光绪年间,清廷在太医院设立了西医院,这是中西医正式在机构层面并存的开始。不过,这些专业人才的仕途依然受限,最高只能做到正五品。

这种限制表面上是品级之争,实则反映了清廷对新旧文化碰撞的态度:既要吸收西方先进技术,又要维护传统文化的根基。正如一位钦天监老官员所言:"天人之术,贵在互补,不在相争。"

在这场持续了两个多世纪的文化碰撞中,这些衙门的官员们始终扮演着重要角色。他们既是传统文化的守护者,又是新知识的探索者,在五品官的天花板下,默默推动着中西文化的融合。

僧道机构:清代宗教管理体系

"佛门清净地,何来官府事?"乾隆二十年,北京法源寺内,一位新任的左善世正在向寺中长老解释朝廷的新规定。这个看似矛盾的场景,正是清代特殊的僧道管理体系的缩影。

原来,清朝统治者深知宗教对民心的影响。为了加强管理,特意在礼部之下设立了僧录司和道录司。这两个机构虽然品级不高,但权力却不小,负责管理全国的寺院道观。

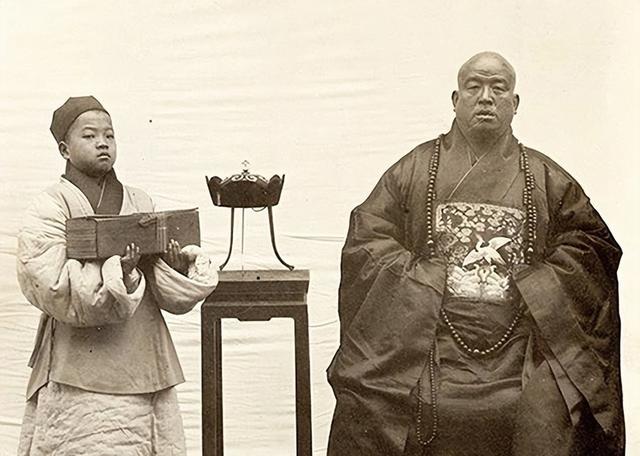

"善世"这个官职颇为特别。按照规定,只有德高望重的僧人才能担任。他们虽然身居官位,但依然要穿僧袍,守戒律,每日诵经。这些官员虽然品级最高只到正六品,但在佛教界的影响力却远超品级。

康熙年间就发生过一件趣事。有一次,康熙微服私访来到五台山。一位僧官认出了皇帝,却装作不知,依然按照寺规待客。康熙对此极为赞赏,特意赐给这位僧官一块御制金匾。

道录司的情况也很特别。这里的官员称为"正一",必须是道士出身。他们不仅要懂道教典籍,还要精通科仪法事。每逢皇家祭祀,这些道官都要参与其中。

雍正四年,朝廷下令清查全国寺庙道观。左右善世和左右正一带领属下,花了整整两年时间完成了这项浩大工程。他们不仅要统计僧道人数,还要考核僧道的戒律修为。

这些僧道官员还有一项特殊职责:发放度牒。在清代,想要出家当和尚或道士,必须经过僧录司或道录司的审核,取得度牒才行。没有度牒的僧道,会被视为"无业游民"抓捕惩处。

乾隆年间,一位叫悟空的和尚想要获得度牒。按规定,他要先在寺庙学习三年,通过戒律考核,还要背诵经文。最后,僧录司的官员审核通过,才发给他度牒。

道录司的要求更为严格。想要成为正式道士,除了要精通道教经典,还要学习符箓、科仪等专门技能。有一次,一位道士在考核中画错了符咒,立即被取消了资格。

这些僧道官员虽然品级不高,但他们的选拔却极为严格。每次有空缺,礼部都要从全国各地推荐德高望重的僧人道士。被选中的人,还要经过朝廷特别考试,考察其对经典的理解和修行的功夫。

清代的僧道官员们,虽然终身困在六品以下的官位上,但他们在民间的影响力却不容小觑。他们既是朝廷的官员,又是宗教的领袖,在管理寺观的同时,也在维系着社会的稳定。

清代专业人才困境

雍正十二年的一个早晨,太医院来了一封特别的奏折。这封奏折是一位老御医写的,他在太医院服务了整整三十年,眼看就要告老还乡了。

"臣虽年迈,但医术尚可为用。若能调任地方,或可为更多百姓解除病痛。"这位老御医的请求看似合情合理,但最终还是被驳回了。

这样的故事在清代并不罕见。不仅是太医院,钦天监和僧道机构的官员们也都面临着同样的困境:无论资历有多深,专业有多精,官职就是升不上去。

乾隆年间,钦天监有位精通天文的官员,连续预测了三次日食,分毫不差。按理说,这样的本事在朝廷也是难得的人才。但这位官员直到退休,也只是个从五品的监副。

更有趣的是道录司里的一位道官。这位道官不仅精通道家经典,还懂得七曜历法,朝廷举行大型祭祀时都要请他主持。可就是这样一位全能的道士,一辈子也只能做个正六品的右正一。

"为何专才难升迁?"这个问题在当时朝野上下引发了不少议论。有人说是因为这些衙门都是"专务之司",不涉及政务;也有人说是为了保持这些机构的专业性,避免他们染上官场习气。

康熙年间就有一个特别的规定:太医院的御医,若要升任院使,必须在各科都有一定的造诣。这看似是提高要求,实则是变相限制了御医们的升迁空间。

同样的情况也发生在钦天监。那里的官员们想要升职,不仅要懂天文,还要通晓漏刻、律历等多门学问。这些要求让许多专精一门的人才望而却步。

僧录司和道录司的情况更为特殊。他们的官员必须是出家人,这就意味着他们从一开始就与普通官场隔绝了。即便有再高的才能,也不可能调任其他衙门。

到了嘉庆年间,这种制度的弊端逐渐显现。一些专业人才开始拒绝进入这些衙门任职。有的名医宁愿在民间行医,也不愿意进太医院当御医;有的天文学者宁可在书院教书,也不愿意进钦天监。

但奇怪的是,这些衙门的影响力不降反升。太医院的医书成为各地医学院的必读典籍,钦天监的历法被全国采用,僧道机构的管理制度也为后世所沿用。

这些被困在低品级的专业人才们,虽然没有获得更高的官职,但他们的专业技能和知识却在民间广泛传播。正如一位老御医临终前说的那句话:"官职有限,术业无穷。"

这种制度一直延续到清朝末年。当西方科技文化大量涌入时,这些传统机构的专业人才们,成为了沟通中西文化的重要桥梁。虽然他们的官职始终未能突破品级的限制,但他们留下的专业遗产,却影响了后世数代人。