尊敬的各位朋友:“读此文之前,麻烦您点击一下“关注”既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!”

在历史的浩瀚烟云中,总有一些非凡的人物,宛如熠熠生辉的星辰,以无畏的勇气和笃定的信念,在时代的洪流中镌刻下不可磨灭的深刻印记。曾昭燏,这位中国考古界的杰出女性,正是这样一颗夺目星辰,穿透岁月的重重迷雾,照亮了文物保护与考古研究的漫漫征途。

1909年,曾昭燏降生于湖南荷叶万叶堂的名门望族。她的曾祖父曾国潢,是曾国藩的大弟弟。自幼,曾昭燏便浸润在浓厚而馥郁的书香氛围里。家中满架的经史子集,成为她最好的启蒙读物,每一页泛黄的纸张,都仿佛在向她诉说着古老而深邃的故事。庭院中,长辈们谈诗论道的场景,如同点点星火,在她幼小的心灵中种下了求知的种子。

曾昭燏自小就展现出远超同龄人的聪慧与坚韧。当别的孩子还在嬉笑玩耍时,她便常常独坐一隅,沉浸在书中的世界,对知识的渴望,恰似春日破土而出的新芽,蓬勃而热烈。无论是晦涩难懂的古籍经典,还是充满奇幻想象的诗词歌赋,她都如饥似渴地阅读,每一次与书籍的亲密对话,每一回聆听长辈的谆谆教诲,都让这颗种子愈发茁壮成长。面对学习上的难题,她从不轻言放弃,总是凭借着一股不服输的劲头,反复钻研,直至完全理解。这种坚毅的性格,在她日后的人生道路上,发挥了至关重要的作用 。

20岁时,曾昭燏凭借扎实深厚的学识和对知识的满腔热忱,成功考入南京中央大学外文系。大学校园里,她就像一块干涸已久的海绵,尽情地汲取着知识的丰富养分。课堂上,她那专注的眼神始终紧紧追随着教授的每一个细致讲解,思维也紧紧跟随着知识的脉络跳跃、延展。她积极参与课堂讨论,凭借清晰的思路和独到的见解,常常成为讨论的焦点。图书馆中,她沉醉在书的海洋,与古今中外的思想激情碰撞、深度交融。从古希腊的哲学智慧,到东方的诗词古韵,她都如痴如醉、潜心钻研。很快,她便以优异卓越的成绩和独到新颖的见解,在一众学子中脱颖而出,成为了校园里熠熠生辉的学术之星。她的观点和思考常常引发同学们的热烈讨论,也赢得了教授们的高度赞赏与认可。此时的曾昭燏,已然展现出了独立思考和勇于探索的精神,不满足于常规的认知,总是试图在学术的海洋里开辟新的航道。

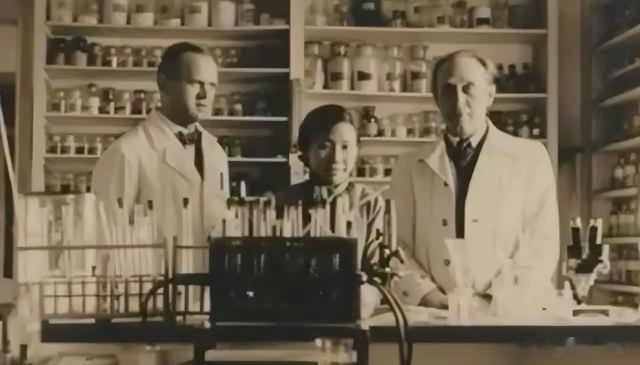

26岁,无疑是她人生中极为关键的转折点。她毅然决然地远渡重洋,奔赴英国,在伦敦大学攻读考古学。在异国他乡,她遭遇了文化差异带来的孤独与困惑,面临着学术难题的重重挑战。但她从未有过一丝一毫的退缩与畏惧。她主动积极地与外国同学交流互动,努力融入当地文化,全力克服语言障碍。性格开朗且善于沟通的她,很快便结识了许多志同道合的朋友,与他们共同探讨学术问题,分享彼此的文化。面对复杂繁琐的学术理论和实践操作,她日夜钻研、反复练习,常常在图书馆或实验室中忙碌至深夜。仅用一年时间,她便成功斩获硕士学位。这段宝贵的求学经历,不仅极大地磨砺了她的学术能力,更开阔了她的国际视野,让她得以站在世界考古学的前沿,深入了解到最新的研究方法和理念。随后,她又前往德国柏林大学实习,亲手触摸那些承载着厚重历史的古老文物,深入研究先进的考古技术,正式踏入了考古领域,开启了属于她的辉煌壮丽篇章。

在国外,曾昭燏的学术成就令人瞩目。伦敦大学向她递来继续攻读博士学位的橄榄枝。然而,彼时的祖国,正深陷战火硝烟之中,山河破碎,百姓流离失所。望着远方被战火无情笼罩的故土,她的心中满是忧虑与牵挂。尽管国外有着优渥舒适的学术条件和导师的诚挚热情挽留,但她心中只有一个无比坚定的声音:祖国需要我,文物需要我守护。于是,她毫不犹豫地收拾行囊,踏上归程。她深知,那些珍贵的文物是民族的记忆,是历史的无声见证者,在祖国最需要她的时候,她绝不能置身事外。这一决定,充分体现了她强烈的爱国情怀和责任感,为了国家和民族,她可以放弃个人更好的发展机会。

回到祖国,曾昭燏亲眼目睹日本侵略者对古墓文物的野蛮破坏,愤怒与痛心交织在她心间。她没有丝毫退缩,凭借在国外所学的先进技术和理念,迅速组建专业团队,全身心投入到文物修复与保护工作中。昏暗狭小的修复室里,她常常一坐就是一整天,手中的工具如同她守护文物的有力武器,与岁月和战火留下的伤痕顽强对抗。面对那些破碎、腐朽的文物,她眼中满是温柔与坚定,耐心细致地指导着团队成员,一点点清洗、拼接、修复,让一件件珍贵的文物重焕昔日光彩。她的手指轻轻拂过文物的纹理,仿佛在与历史进行一场跨越时空的深情对话,每一道划痕,每一处破损,都让她心疼不已,也更坚定了她保护文物的决心。她的严谨和专注,感染着团队中的每一个人,大家在她的带领下,为文物保护事业默默奉献。

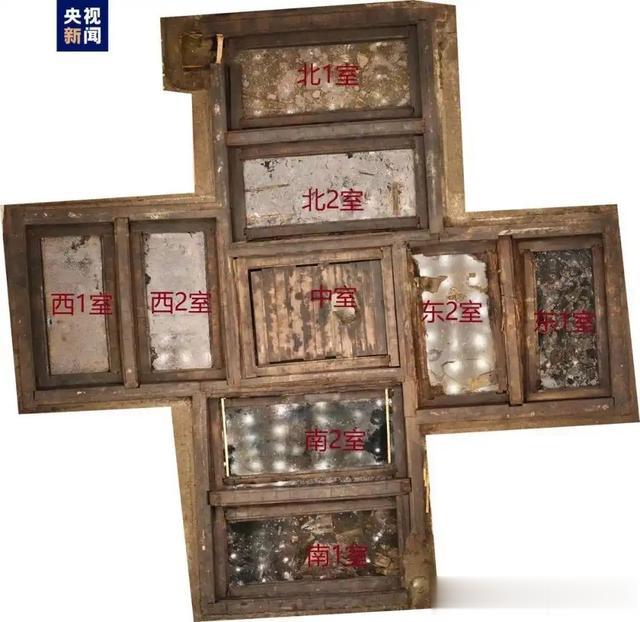

1941年,因她卓越的业务能力和敬业精神,曾昭燏被任命为中央博物院筹备处总干事。新的岗位带来了更大的责任与挑战,她却做得游刃有余、得心应手。她四处奔走,不辞辛劳地筹集文物保护资金,每一次与资助者的沟通交流,都饱含着她对文物事业的热爱与执着。凭借着出色的沟通能力和坚定的信念,她总能说服资助者为文物保护贡献力量。精心策划展览,让更多人了解文物背后的历史,从展览的主题构思,到展品的陈列布局,她都亲力亲为,力求将文物的魅力完美呈现。组织考古发掘,不断拓展文物研究的边界,在考古现场,她与队员们一起风餐露宿,不畏艰难险阻,只为揭开历史的神秘真相。在她的不懈努力下,中央博物院筹备处逐渐走上正轨,成为文物保护与研究的重要阵地。

解放前夕,国民党妄图将珍贵文物运往台湾,企图切断民族文化的根脉。曾昭燏得知消息后,挺身而出,义正言辞地反对。她在会议上慷慨陈词,指出文物的脆弱性以及长途运输可能带来的毁灭性损失,言辞之恳切,让在场众人无不为之动容。她强调,这些文物是中华民族的瑰宝,是历史的见证,若因搬迁而遭受损坏,便是民族的千古罪人。在她的不懈努力下,成功拦下了852箱文物,其中包括举世闻名的司母戊大方鼎。这一壮举,不仅守护了文物的安全,更守护了民族文化的传承,她以自己的智慧和勇气,为民族文化的延续立下了不朽功勋。

傅斯年赴台之前,曾找到曾昭燏,诚恳地劝她一同前往。考虑到她的家庭背景,傅斯年担心她留在大陆会遭遇不测。然而,曾昭燏只是淡淡一笑,眼中满是对这片土地的眷恋与深情。她坚定地说:“我不能走,这里的每一件文物都像是我的孩子,我要守着它们。”胡适得知此事后,不禁感叹:“可惜呀,曾昭燏是个难得的人才!”她对文物的热爱,对祖国的忠诚,超越了个人的安危,这种无私的精神令人敬仰。

新中国成立后,曾昭燏成为中国第一位女博物馆长。她与“中国考古学之父”李济合作,完成了中国第一部博物馆专著。在撰写过程中,他们查阅大量资料,走访各地博物馆,反复探讨研究。为了找到一份珍贵的文献,她不辞辛劳,奔波于各个图书馆和档案馆;为了验证一个观点,她与李济反复争论,又共同寻找证据。这部专著,为中国博物馆体系的建立奠定了坚实基础,成为后来者学习和研究的重要参考,它凝聚着曾昭燏的心血和智慧,是中国博物馆事业发展的重要里程碑。

曾昭燏一生未婚,她将全部精力都投入到文物的收集与保护工作中。她的生活简单而纯粹,办公室、修复室、考古现场,便是她的全部世界。她常说:“我早已嫁给了博物馆。”这句看似玩笑的话语,却饱含着她对文物事业的深情与执着。她把文物当作自己的孩子,精心呵护,为它们的保护和传承奉献了一生。

然而,命运的转折突如其来。特殊的时代背景下,曾昭燏因家庭出身遭受诸多磨难。但即便身处困境,她对文物事业的热爱也从未消减。她在日记中写下对文物保护的思考与担忧,那些密密麻麻的文字,字里行间都流露出对国家和民族文化的深深眷恋。她在困境中依然坚持着自己的信念,为文物保护事业默默付出,哪怕无人知晓,哪怕承受着巨大的压力。

1964年12月22日,曾昭燏从医院出来后,让司机载她前往灵谷寺。她下车时,还贴心地递给司机一袋苹果,微笑着说:“辛苦你了,在这里安心等我一会儿。”走进灵谷寺,她缓缓登上塔顶。站在塔顶,望着远方的山川大地,她的心中或许思绪万千。但最终,她选择以一种决绝的方式结束了自己的生命,年仅55岁。人们在她的口袋里发现了一张纸条,上面写着:“我的死与司机无关。”在生命的最后一刻,她依然心系他人,这份善良与担当,令人动容。她的离去,是中国考古界的巨大损失,但她的精神永远活在人们心中。

曾昭燏的一生,是为文物保护事业无私奉献的一生。她的勇气、智慧和担当,为后人树立了光辉的榜样。虽然她已离去,但她的精神永远铭刻在历史的丰碑上。如今,当我们漫步在博物馆,欣赏那些珍贵的文物时,不应忘记曾昭燏为保护它们所付出的努力与牺牲。让我们铭记这位伟大的女性,传承她的精神,为保护和传承中华民族的优秀文化遗产贡献自己的力量。

欢迎大家在留言区,一起共同讨论,分享自己对曾昭燏以及这段历史的看法,让我们一起在思想的碰撞中,更接近历史真相!!

以上是个人观点,没有任何倾向!请谨慎辨别!同时祝大家蛇年大吉大利,我会分享更多历史事迹,希望大家多多支持,并给予评价,我们一起探讨,相互学习!共同进步,大家有什么好的建议或者我有什么错误,希望大家帮忙指正,本人定虚心接受,并加以改正!最后谢谢大家的支持,您们的支持是我写作的动力!