日本制造九・一八事变,占领中国东北,德国希特勒上台,从东西两面威胁苏联的安全。为应对这种新形势,苏联开始缓和与资本主义国家的关系,与他们签署中立条约或互不侵犯条约;并于民国二十二年(1933年)与美国正式建立了外交关系,民国二十三年(1934年)9月18日加入国际联盟,从而正式成为国际社会的一员。

民国二十年(1931年)苏联与阿富汗签订了《中立和互不侵犯条约》,民国二十一年(1932年)先后与芬兰、波兰和法国签订了《互不侵犯条约》,民国二十二年(1933年)与意大利、阿根廷、巴西,智利、墨西哥、巴拉圭和乌拉圭签订了《中立条约》、《互不侵犯条约》或《非战条约》。民国二十四年(1935年)苏联与法国、捷克签订《互助条约》,而民国二十五年(1936年)又与外蒙古签订《互助条约》。

这意味着苏联以保障自身安全政策代替了所谓的“世界革命”政策。

为此,苏联外交突出两个重点:一是与资本主义国家缓和关系,防范这些国家与法西斯国家一起反苏;二是联合其他国家共产党和一切可以动员的力量,组织反法西斯国际统一战线,以防止法西斯侵略并形成对苏联友好的国际舆论。前一个功能由苏联外交人民委员部执行,而后一个功能是通过共产国际提出和实现的。

对西欧左翼政党的态度转变共产国际从建立时起一直采取排斥、甚至是敌视欧洲国家社会民主党政策。改变对社会民主党的态度,建立共产党和社会民主党之间的统一战线,就成为共产国际扩大统一战线的关键步骤。

民国二十二年(1933年)12月共产国际召开了第13次执行委员会会议,会上通过了《关于反对法西斯主义、战争危险和各国共产党的任务》的决议,决议明确指出了战争的危险,并为消除战争危险提出了建立反法西斯统一战线任务。

但由于在如何对待社会民主党问题上没有做出决定,会议继续要求各国共产党反对社会民主党,因而会议提出的“反法西斯统一战线”的实质还是“下层统一战线”,建立反法西斯统一战线的任务也就只能在形式上提出而不能够真正完成。

民国二十三年(1934年)2月,法国共产党联合社会民主党,成功地制止了法西斯势力在法国上台,改变了共产国际对社会民主党的看法。

同年4月7日,保加利亚共产党领导人季米特洛夫,在克里姆林宫与联共(布)中央政治局委员谈话时,指出,“为什么在决定性时刻,千百万群众不是跟着我们,而是跟着社会民主党走?主要的原因在于我们的宣传系统,在于对欧洲工人采取了不正确的态度”。

显然,他认为对待社会民主党必须采取新的态度。

5月23日,苏联《真理报》刊登了法国共产党总书记多列士的《为统一战线而斗争的法国共产党》一文。同时《真理报》发表了《争取统一战线,反对分裂》的评论,评论指出:“共产党人完全可以同社会民主党领导人进行适当的反法西斯联合行动。该评论实际上是联共(布)、也是共产国际转向反法西斯统一战线的里程碑。”

因此,5月31日法国共产党《人道报》转载了该评论,同时向社会民主党发出了联合行动的呼吁。

5月28日,共产国际决定组织共产国际“七大”筹备委员会。

6月14日,联共(布)驻共产国际代表曼努意斯基在“七大”筹备委员会第一次会议上提出制定“不是无产阶级专政,不是社会主义,而是一个引导群众为无产阶级专政和社会主义而斗争的纲领”的建议。

由于各国共产党对共产国际统一战线战略转变认识不一,为了有充分时间统一意见,克服分歧,9月5日共产国际“七大”筹备委员会决定将“七大”推迟到民国二十四年(1935年)举行。

共产国际与建立反法西斯统一战线民国二十四年(1935年)春,日本高级代表团前往柏林与德国进行反苏同盟协商,斯大林认为这是十分严重的威胁。

斯大林对德日接近的关切,促使共产国际在建立统一战线问题上迈出更关键的步伐:与民国二十三年(1934年)“七大”筹备委员会决定相比,民国二十四年(1935年)8月“七大”确定的统一战线内容更为广泛,大会决定不仅同社会民主党建立统一战线,而且要建立劳动阶级和资产阶级之间的反法西斯统一战线。

这次共产国际大会对实现苏联外交政策转变具有非常重要的意义。

约瑟夫・维萨里奥诺维奇・朱加什维利

为了对抗德日同盟,斯大林将目光转向了中国和西欧国家。他认为,在中国与更广泛势力建立反日民族统一战线,将有助于防止日本关东军对西伯利亚的侵犯;相反,一个分裂和混乱的中国,会提高关东军对满洲南部后方安全的信心,将鼓舞日本对西伯利亚的侵略。

因此,苏联在中国追求的反日民族统一战线,最终归结为国民党和共产党联合进行抗日战争。

影响苏联采取这一方针的另一个重要因素是,法西斯德国正向“围剿”共产党的国民党提供大量军事援助,对加强国民党的军事力量起到了很大作用。如果共产党持续地对国民党进行革命斗争,会使国民党更加倾向于德国。德国将借此机会利用援助手段使中国达到其重要外交目标——在苏联周围形成强有力的反苏国家集团。

正是在这样非常复杂的国际环境下,共产国际要求中共驻共产国际代表王明接受共产国际“七大”提出的,建立包括国民党一部分在内的抗日民族统一战线的建议。

陈绍禹

最初,王明对建立统一战线问题并不理解。民国二十三年(1934年)6月14日,联共(布)驻共产国际代表曼努意斯基提出“不是无产阶级专政,不是社会主义”的纲领时,王明表示反对。但他在筹备委员会的说服下改变了主意。在共产国际的指导和推动下,王明以及中共代表团转变了态度。

由于中央苏区进行反第五次“围剿”作战,中共驻共产国际代表团与中央失去了联系,他们便以中共中央的名义发表了《八・一宣言》等重要文件。

共产国际第七次代表大会与《八・一宣言》民国二十四年(1935年)7月25日至8月20日,共产国际召开了第七次代表大会。

针对德、意、日法西斯势力,在东西方日益猖獗、严重威胁世界和平和安全的形势,大会要求纠正自1928年共产国际第六次代表大会以来,在国际共产主义运动中盛行的“左”倾关门主义倾向,正式将建立反法西斯统一战线作为各国共产党的基本策略。

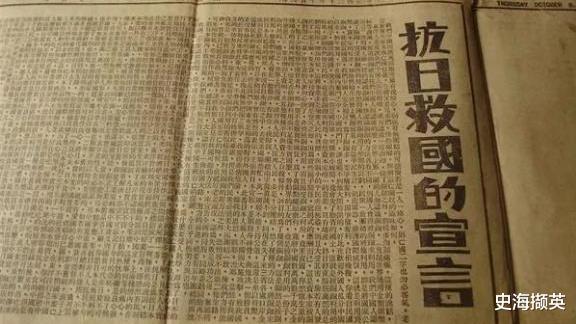

8月1日,中共驻共产国际代表团团长王明发表了《中国苏维埃政府、中国共产党中央为抗日救国告全体同胞书》,这就是著名的《八・一宣言》初稿。

该宣言初稿的基本思想是建立以中华苏维埃共和国政府为主体的“国防政府”,建立以红军为主体的“抗日联军”,建立以“抗日反蒋”为内容的反帝统一战线的策略方针。共产国际对《八・一宣言》主要观点表示赞同。

格奥尔基・季米特洛夫

8月2日,季米特洛夫在大会上作了《法西斯的进攻和共产国际为工人阶级的反法西斯主义的统一而斗争的任务》的报告。

《八・一宣言》明确表示,正向红军进攻中的国民党人或国民党的军阀,如果他们停止其进攻,愿意与他们组建“国防政府”的愿望。但是没有明确指出这个“国防政府”以谁为中心:是以蒋介石领导的国民政府,还是以共产党领导的苏维埃政府,抑或是各个赞同抗日的派别共同组织一个联合“国防政府”?

但从中共代表团提供的资料和代表们发言情况看,这个“国防政府”仍然是以苏维埃政府为中心。

不包括蒋介石的“抗日统一战线”共产国际七大之前,民国二十四年(1935年)7月出版的联共(布)机关刊物《布尔什维克》杂志第14期发表了中共驻共产国际代表团《中国苏维埃的武装力量》文。

显然,这篇文章是为向共产国际和各国党报告中国苏维埃地区和红军的状况而写的。该文夸大了苏维埃情况和红军的实际力量,说中国苏区遍布16个省的1340个县,红军有48.5万,游击队99.5万。由中共代表精心绘制的苏维埃和游击队发展示意图,置放于共产国际七大的会议厅内。

中共代表团所提供的中共实力情况,成为共产国际七大制定中国抗日统一战线政策的基本根据。

共产国际和中共驻共产国际代表团认为,日本帝国主义入侵华北,不仅引起了中国广大人民强烈的愤慨,而且各派军阀之间矛盾重重。因此,这对组织抗日统一战线是十分有利的。

根据中国代表团提供的情况,中共既然有足够的实力,自然处于“国防政府”的中心地位,这与王明在民国二十三年(1934年)6月、7月发表的《中国共产党是中国反帝与土地革命中的唯一领袖》、《十三年来的中国共产党》中的主张:“在无产阶级统一领导下,为推翻帝国主义及其走狗”,国民党、满洲区政府及一切军阀官僚、为建立全中国的苏维埃式的革命工农民主专政而斗争的基本立场相同,但实际情况并非如中共代表团所描述的那样。他们为共产国际七大提供的还是反“围剿”之前的情况。

事实是,长征开始后,中央红军一直受着处于优势地位的国民党军队的前堵后追。多次从千钧一发的险境中挣脱出来,元气大伤。红四方面军在张国焘错误的指挥下南下,遭受了严重损失。原有的根据地损失百分之九十。在共产国际七大召开期间,红军尚未完成长征,脱离险境。

红军到达陕北后,实力尚未恢复,当时党的领导人张闻天认为:在川陕甘创造根据地,建立全国革命中心,在目前较少可能。中共下一步往哪去也还不能决定,中共所面对的是自身的生存问题,如果不能生存,其它一切都无从谈起。

王明建立以中共为中心的“国防政府”的主张并不现实。实际情况决定,抛开蒋介石领导的国民政府,奢谈建立“国防政府”问题没有实际意义。

陈绍禹

建立民族统一战线的核心问题是使蒋介石转变反动立场。在这方面,到共产国际七大临近结束时,王明的态度也有微妙的变化。

8月15日,王明以“中国共产党中央委员会”的名义发表《中国共产党中央委员会启事》,该《启事》表明,中共驻共产国际代表团和共产国际对国民党以及蒋介石本人的态度已经开始软化。

但在第七次代表大会上,共产国际及中共代表仍然不时地指责“蒋介石及其国民党的各集团都是帝国主义奴役中国人民的代理人和走狗”,或“南京政府已经成为民族叛卖的象征”等。这说明共产国际和中共代表团还没有从根本上改变反蒋立场。

综上所述,共产国际七大最初确定的是在中共的领导下建立不包括蒋介石在内的“扩大抗日统一战线”的方针。但这一方针建立在过高估计中共和中国红军实际力量基础之上,是难以实现的。

有条件的“联蒋抗日”共产国际七大闭幕不久,在共产国际的建议下,中共驻共产国际代表团于8月25到27日召开会议,全面讨论在中国建立统一战线的问题。

陈绍禹

王明在会上作了《为争取建立反帝统一战线和中国共产党当前的任务》的报告。王明提出了以停止内战、全面抗日为前提条件的“联蒋抗日”的主张,比最初《八・一宣言》向前迈出了一步。

从发表在10月1日《救国报》上的《八・一宣言》和以后《救国时报》上发表的一系列文章来看,确切地说,当时共产国际采取的既不是完全“联蒋抗日”,也不是彻底的“反蒋抗日”的立场,而是有条件的“联蒋抗日”的策略:如果蒋介石停止进攻苏区并同意共同抗日时,就实行“联蒋抗日”;否则,实行“反蒋抗日”。

当时,红军在长征中付出巨大牺牲,而且蒋介石部队仍在对红军展开进攻。在这种情况下,即便共产国际明确提出“联蒋抗日”政策并指示中共执行,从中共与红军的感情上也很难接受,而且行不通。中共能够接受的最低条件就是蒋介石停止内战,共同抗日。

由此断定,王明和共产国际提出的是有条件的“联蒋抗日”。

中共驻共产国际代表团经过反复讨论和细心修改,将《八・一宣言(草案)》交给了共产国际。9月7日,共产国际执委书记处会议对该草案进行审议。9月10日,宣言最后一稿经共产国际书记处成员表决通过。9月24日,共产国际执委书记处会议批准了《八・一宣言》。10月1日,《八・一宣言》在巴黎出版的《救国报》上发表;《八・一宣言》俄文稿刊于民国二十四年(1935年)12月出版的《共产国际》杂志第33到34期。由此可见,《八・一宣言》是在共产国际的直接指导下完成的。

公开发表的《八・一宣言》提出中共“愿意作成立这种国防政府的发起人”,表明中共代表团修改了以中共为国防政府中心的政策。但这时在陕北的中共中央还没有得知《八・一宣言》的内容。

《八・一宣言》

当在延安的中共中央得知《八・一宣言》的内容后,完全接受了宣言的策略方针,并积极贯彻执行。

该宣言的重要意义在于:(1)开始抛弃只与劳动者、农民、城市小资产阶级为主的下层搞统一战线的关门政策,把地主、资产阶级、一切军队都包括在统一战线之中,适应了抗战的形势需要。《八・一宣言》之前,中共实行的是“左”倾关门主义的下层统一战线策略,将广大中间力量视为最危险的敌人而排斥在统一战线外。这一政策如果继续坚持下去,中国就不会有全民抗战的局面。(2)宣言所主张的联合,已经不再止于订立协定、停止冲突、互相支持,而是要建立包括国民党在内的“统一的国防政府”、“统一的抗日联军”,组成“统一的抗日联军总司令部”。公开表明中共不仅愿意与各党派的军队(包括部分国民党及国民党军队)联合起来共同抗日救国,而且不再坚持苏维埃政权的中心作用,为第二次国共合作的形成提供了可能性。《八・一宣言》最早提出建立抗日民族统一战线的策略方针,是中共政策发生历史性转折的开端。它是在共产国际帮助下制定的,是苏联反法西斯统一战线政策在中国的具体体现。

瓦窑堡会议的召开民国二十四年(1935年)11月中旬,日本军方实施他们策划已久的所谓“华北自治运动”,企图将华北五省二市脱离中央政府,并建立亲日政府,使其成为日本的傀儡。

11月25日,汉奸殷汝耕在日本特务机关长土肥原贤二导演下宣布成立“冀东防共自治委员会”(两天后改称“冀东防共自治政府”),并公开宣布“自本日起,脱离中央,宣布自治”。

日本军国主义侵吞中国华北地区的野心暴露无遗,华北形势空前危急。

11月13日中共中央发表《为日本帝国主义并吞华北及蒋介石出卖华北、出卖中国宣言》,指出华北形势的极端危险性,提出反蒋抗日方针,呼吁:“一切抗日反蒋的中国人民与武装队伍,不论他们的党派、信仰、性别、职业、年龄有如何的不同,都应该联合起来,为打倒日本帝国主义与蒋介石国民党而血战!”

《八・一宣言》

《宣言》虽然号召一切抗日的人民和武装联合起来,但尚未明确提出建立抗日民族统一战线的主张。

共产国际“七大”后,为了迅速传达共产国际新政策和《八・一宣言》的基本内容,共产国际执委会多方设法派人与中共中央取得联系。

在共产国际七大将近结束时,共产国际和中共代表团派中华全总常委、中共驻赤色职工国际代表张浩(林育英)回国。张浩化装成小商人,穿过茫茫的蒙古戈壁,秘密潜往陕甘边区,寻找中共中央所在地。他于11月18日或19日到达瓦窑堡,凭记忆向中共中央传达了共产国际七大精神。

张浩是在“七大”大会结束之前离开莫斯科的,并不知道大会后统一战线政策发生的变化,只传达了“七大”大会期间决定的以中共为中心的统一战线的“抗日反蒋”方针。这一方针与中共中央主张一致。

张浩到达瓦窑堡时,毛泽东、周恩来尚在前线指挥直罗镇战役。张闻天、邓发和李维汉等人听取了张浩的报告。

张浩的报告引起了中共中央的高度重视和一致赞成。在张闻天的主持下,中共中央以毛泽东和朱德的名义于11月28日发出了著名的《中华苏维埃共和国政府和工农革命军事委员会抗日救国宣言》,宣言基本内容与《八・一宣言》相同,说明中共中央接受了《八・一宣言》。

《救国宣言》将国民党和国民党军队包括在抗日民族统一战线之内,说明中共政策开始发生重大转变。

12月13日,毛泽东、周恩来回到瓦窑堡。12月17日到25日,中共中央政治局在陕北瓦窑堡召开会议。毛泽东、周恩来、张闻天、博古等党的领导人出席会议,张浩列席会议。这是一次讨论中国共产党战略决策的十分重要的会议,后来被称为瓦窑堡会议。

张浩传达了共产国际七大精神和《八・一宣言》的基本内容。政治局会议进行长时间的讨论,于12月25日通过了张闻天起草的《中央关于目前政治形势与党的任务决议》。

瓦窑堡会议解决了中共政治策略问题,改变了关门主义路线,确定了抗日民族统一战线一系列策略方针。如果说《八・一宣言》的发表是中共策略转变开始的话,瓦窑堡会议标志着这一策略转变的完成。

张浩传达的共产国际七大精神和具体方针都被吸收进瓦窑堡会议的决议之中,共产国际七大期间确定的统一战线方针对瓦窑堡会议产生了重要影响。

瓦窑堡会议仍坚持“抗日反蒋”方针,首先是因为蒋介石并没有停止对苏区的武装进攻。瓦窑堡会议期间,直罗镇战斗硝烟才刚刚消散,改变反蒋方针当然无从说起。

另外,张浩传达的还是七大会议结束之前以中共为中心的“反蒋抗日”策略,无论张浩,还是中共中央都对“七大”之后共产国际在统一战线问题上所做出的策略调整(将“反蒋抗日”调整为有条件的“联蒋抗日”)一无所知。因此不能说瓦窑堡决议与共产国际“七大”精神有矛盾。