颐和园要说是太熟了,尤其这几年退休以后,每年都去几次。这些年旅游兴盛,颐和园也成了外地游客必打卡的地方。跟团游是主力,一般导游带着就两个小时的时间游览。当然散客也很多,看见很多人在行程上把颐和园、圆明园、北大、清华搞成一天。也可能很多人对于颐和园、避暑山庄这两个体量超级大的园林没有概念,以为就是一个园林而已,需要那么长时间吗?要是时间紧的话也无可厚非,但就我的观点,这一天你都放在颐和园,其他的不看也行。 所以,前些日子我想着搞一个颐和园的系列帖子,可以供一些朋友参考。

开始在这里发了三个,“”、“”和“”。琉璃塔这个开始比较新鲜,看得人还不少,但那两个没什么人看,就懒得发了。这几天好点,积累点击100-200人。想一想,还是接着发吧。

这次说说东堤,进颐和园东宫门后往左走,有不小的一个城楼似的建筑,那是文昌阁,颐和园四大城关之一。

过了文昌阁接着往南就是东堤,东堤相对比较单调,因为左边挨着颐和园东墙,没法观景,西边就是昆明湖,也就可以看看远景。少有的几处景观是快到十七孔桥的位置。

东堤昆仑石碑,立于清乾隆二十九年(1764),坐西朝东。碑石高1.85米、宽0.94米、厚0.60米;碑座高0.65米、长2.60米、宽1.06米。碑四面阴刻乾隆御笔。其碑阳刻西堤诗:

西堤此日是东堤,名象何曾定可稽。展拓湖光千顷碧,卫临墙影一痕齐。

刺波生意出新芷,踏浪忘机起野鹥。堤与墙间惜弃地,引流种稻看连畦。

这诗著名之处在于其第一句,“西堤此日是东堤,名象何曾定可稽”。按颐和园现在的格局是弄不明白其意思。在乾隆那时候,没有现在东边的院墙,现在的东堤曾是当年畅春园西边护卫堤,所以有此言。

这种昆仑石碑是乾隆搞得特有的“产品”,在北京有九处,其中颐和园有三处,其他两处一在东堤尽南头,一在西堤那边。

前几年报道这碑刻风化的很厉害,后来搭建的围挡、保护亭对石碑起保护作用。

再往前是铜牛,颐和园不愧是皇家园林,其造物无一不精。小时候对于颐和园那些铜铸件比较喜欢,小孩都喜欢动物嘛。虽然铜物件大大小小有几十个,印象比较深的是东门口铜狮子、仁寿殿前的麒麟、十七孔桥桥头的铜牛和国内最大的铜铸件——佛香阁边上的铜亭子。但最好玩的是铜牛,因为那时候能爬到牛背上去。

铜牛铸于清乾隆二十年(1755)。乾隆皇帝仿盛唐而自比尧舜禹。沿用大禹治水的传说,命人铸造这只铜牛,并给铜牛全身镀金,并在牛背上用篆文铸了《金牛铭》,其全文是:“夏禹治河,铁牛传颂,义重安澜,后人景从。制寓刚戊,象取厚坤。蛟龙远避,讵数鼍 (音驮,一种爬行动物)鼋(音元,俗儿鼋)。 (音湾)此昆明,潴流万顷。金写神牛,用镇悠永。巴邱淮水,共贯同条。人称汉武,我慕唐尧,瑞应之符,逮于西海。敬兹降祥,乾隆乙亥。”

虽然经历了近三个世纪的风吹雨打,铜牛依然如新的一般,特别是铜牛背部的金牛铭篆书文字,没有一个笔画缺损残坏。要从工艺的角度,其真是一件精品。

但铜牛也曾遭过厄难,1860 年,英法侵略军攻入北京,侵占顾和园。他们想刮镀金铜牛身上的金箔。但民众们趁天黑夜静,潜入颐和园将铜牛沉入湖底,才保护了铜牛。

所以想哪天有功夫把颐和园的铜物件搞成一个专帖,但现在铜亭子现在不开放是一个遗憾。只能等到开放了再说吧。

铜牛过去就是十七孔桥。那桥可以通到南湖岛,以前都叫龙王庙。

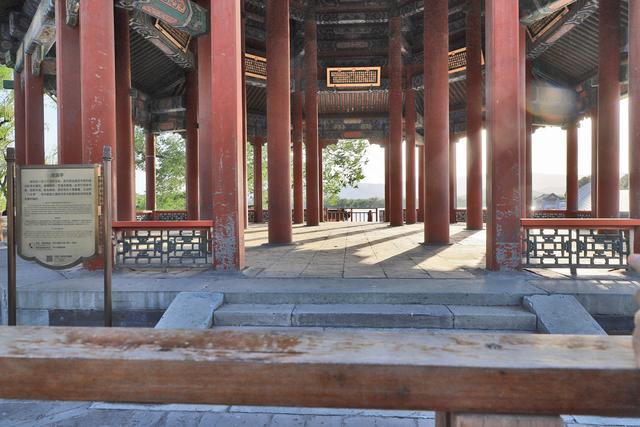

十七孔桥头可以看见一大亭子桥,那就是廓如亭。亭子始建于乾隆十七年(1752年),光绪十四年(1891年)重修,俗称八方亭。是一座重檐八脊攒尖圆宝顶建筑,高有20多米,占地140余平方米,亭有内外三圈24根圆柱和16根方柱。其体量是国内古亭建筑最大的。

当年颐和园没有东墙,东南边是当年的畅春园,当年建在畅春园的西堤上,成了清漪园(现颐和园)和畅春园的分界。当年在这里四望,亭北是烟波浩渺的湖水,亭南千顷稻田,一望无际,廓如亭由此得名。

亭内悬有八块木匾,两块镌有乾隆御制诗,六块为光绪朝制,内容取自《文心雕龙》。

亭子与昆明湖上西边的龙王庙岛的上的楼阁亭台和水面上的十七孔桥遥相呼应。形成起伏变化的视觉感。真是独具匠心。

廓如亭对着颐和园新建宫门,门口多路公交车。