新的一年,调组织已经成了房企内部的惯常操作。

先有招商、万科相继调整组织和人员,随后又传出大悦城、绿地都在进行内部自我革命。

显然,房企们对组织的调整还在继续。

就在几天前,据自媒体董小姐爆料称,最近几年逆势而起的“黑马”建发房产内部发文,更换了三个集群的总经理,多个事业部的总经理被重新任命,还有两位集群董事长传闻被调回总部。

这些调整如一记重拳,砸在了建发房产的组织架构上。

01 | 变化

先来看看建发房产这次组织架构和人员的具体调整情况。

首先是东南集群董事长许伊旋、华东集群董事长田美坦,两个地方权力中心的“大员”,据传已经被调回总部。

他们仍然保留“集团副总经理”的头衔,但管辖原区域的方式,从“亲自抓”变成了“远程控”。

据说在建发体系里,集群董事长不是虚职,而是实权派。

现在,这些直接负责地方业务的“区首”,被召回总部,也反映了建发房产此次调整的核心:

强化集团职能,削弱区域权力。

其次,集群总经理也出现了一些变化,比如原华东总经理叶耿调去海西,而原海西总经理凌祁调去华东,而原东南总经理陈伟雄,直接升为集团首席运营总。

另外,90后的林聪凯被提拔为东南集群副总经理(主持工作),成为建发最年轻的一位高管。

从这些变动来看,相比之下,东南集群的人升职明显。

最后,建发房产这次调整还对区域进行了重新划分,原本属于华东的武汉和黄石,划给了东南;原本属于海西的南昌,也被并入东南。

几年前,东南集群是建发房产业务板块中货值最小、地盘最少的弱势区域,华东集群则是一枝独秀,货值最大、城市最多。

但经过这次调整,东南的版图扩大了,甚至有超越华东的趋势。

02 | 华东低迷

这些变化,看似是区域间的资源调配,实际上是权力格局的重塑。

而这背后很关键的一个决定性因素就是——

业绩。

建发房产一直是地产圈的异类。在地产高速扩张的时代,它不像恒大那样疯狂扩张,也不像碧桂园那样高调激进,而是以“谨慎”闻名。

反而是在行业遇冷、民营房企经营遇挫后,建发房产才逆势而起。

为了更好发展,2022年时,建发房产将旗下的5大区域合并为3大集群,分别为海西、东南和华东集群。

也是从这个时候起,建发房产确定了要聚焦核心区域的战略。

不过从2021年至2023年,建发房产依然处在业绩扩张的势头中,销售额不断增长。

2023年,建发房产规模达到近年来最高,全年销售额1890亿元。

因为聚焦收缩,扩张速度变慢在意料之中。

但建发房产收缩力度比想象中来的更加迅速和猛烈。

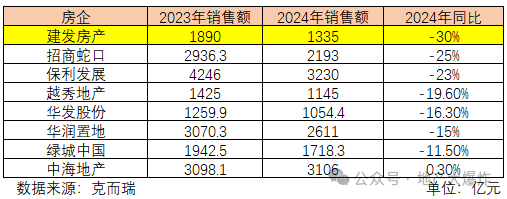

2024年,建发房产销售额收缩至1335亿元,相比2023年下降了近30%。

在众多头部央国企中,建发房产业绩下滑最严重。

不过,有意思的是,尽管销售额收缩了,但行业排名居然还逆增长了。

克而瑞数据显示,建发房产排名提升至行业第7位。

同时,建发房产也力压越秀、华发等,成为地方国资房企排名中的第一位。

从业绩构成来看,海西是建发房产的大本营,重要性不言而喻,除此以外,就是华东,妥妥的业绩重镇。

但最近几年,建发房产在华东集群的发展逐渐低迷。

以华东最核心的城市上海为例,2022年至2024年,建发房产在上海的销售额分别为205.25亿元、149.13亿元、91.6亿元,排名依次为第12、第14、第17。

究其原因,除了上海市场本身的激烈竞争,建发房产在上海的项目去化能力成为限制因素。

比如位于普陀区的海阅首府,10月24日首次开盘,至今开盘三次共推出364套房源,但据网上房地产显示,目前该项目已售总套数仅有67套,去化率仅约18%。

这无疑暴露了建发房产产品线对高端市场需求的适配性不足。

更关键的是,上海市场消费升级趋势明显,购房者对产品力的要求提高,而建发房产的品牌定位和溢价能力并未完全匹配这一趋势。

此外,建发房产在上海拿地,也成了难题。

众所周知,此前上海土地市场拿地不仅要靠实力还要靠运气,所以能看到,在上海2024年前六个批次土地出让中,建发房产都颗粒无收,一直到上海放开地价后,建发房产才拿到2宗地,且都是以联合体形式斩获。

相比2023年在上海累计投资132亿元拿下4宗优质住宅用地的表现,这一成绩显然相形见绌。

03 | 东南崛起

一方面,华东集群业绩和布局在收缩,另一方面,建发房产的东南集群却在悄然壮大。

根据公开资料显示,建发房产东南集群业务主要分布在浙江省和福建省北部。

这其中,建发房产在杭州的表现尤其突出,业绩可谓“突飞猛进”。2022年至2024年销售额依次为89.8亿元、256.6亿元、290.8亿元,排名依次为第19、第5、第3。

这样的表现,与其在华东的低迷形成了鲜明对比。

为何东南集群能崛起?

首先,东南市场在建发房产的战略布局中一直是一个“深耕熟地”。

杭州作为东南集群的核心城市,不仅是长三角经济圈的重要一环,也是高净值人群聚集地。

建发房产通过一系列针对性的营销策略、产品优化和资源倾斜,逐步在这一市场站稳脚跟。

也正因如此,2024年以来,建发房产更加加大了在杭州的拿地力度,全年拿地金额158亿元,仅次于滨江和绿城,这也让外界直呼,建发好像成了杭州地市“新的托底人”。

除了浙江省,福建省北部作为建发房产的“大本营”,为其提供了相对稳定的现金流支持。

例如福州、泉州等地的项目表现虽不及杭州亮眼,但凭借其市场的稳健特质,为东南集群整体的业绩增长提供了底气。

这种区域优势的累积,使得东南集群在建发房产内部的权重逐步上升。

04

综合了这些因素之后,大概就能理解建发房产这次为何要进行组织的自我重塑。

或许是适应行业新形势的主动选择,也可能是应对业绩压力的无奈之举。

借用“董小姐”的话说,建发房产这次组织架构和人员调整就像一场“起立坐下”的游戏。

对于已经坐在椅子上的人而言,暂时安稳了。而另一些还未“坐下”的人,可能就被分配去新业务板块寻找生机了。

但放眼整个地产行业,转型成功的又有几个?

对这部分人而言,这个春节,注定不会太安稳。