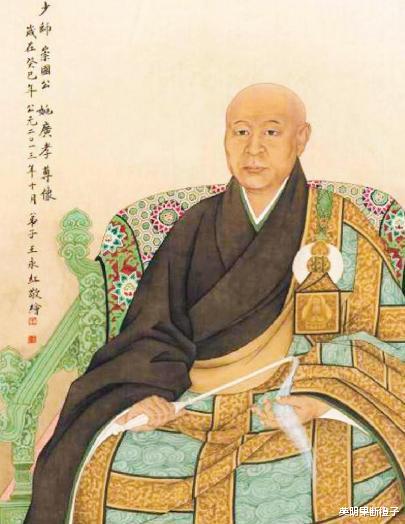

在漫长的历史进程中,姚广孝就像一颗独特且闪亮的星,凭借“黑衣宰相”这一称号被载入史册。他作为一代奇特的僧人,在朱棣手下充当着首要谋士的重要角色,他的一生颇具争议,也充满传奇色彩,在笔者看来,他可算是历史上最厉害的谋士。

当然,这里所讲的谋士幕僚,并非像姜子牙、诸葛亮、王猛那样的全能统帅型文官,而是和汉初的张良、三国的郭嘉、明初的刘伯温是同一类型的。

您想想,咱心里头那最理想的谋士得有啥样的特点呢?那肯定得是学问深厚,啥天文地理都知道;得有谋略,一个计策就能把天下给定了;等成功以后,还能特别洒脱地干完事儿就走,把功劳和名声都藏起来。而姚广孝呢,正好就是这种人。

要说博学的程度,姚广孝那绝对是能称得上“地表最强”的。他本是医学世家出身,却选择了佛道兼修,而且对兵、法、术、数、玄学都极为精通,在诗书领域也是有着很高的造诣。

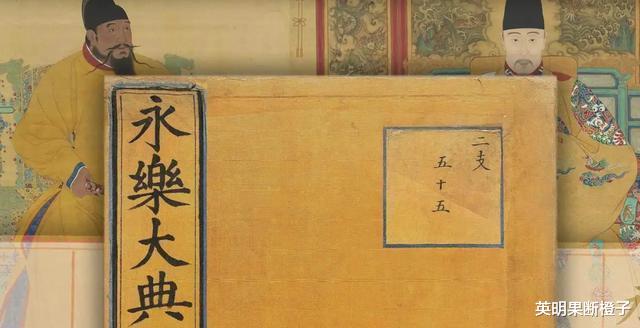

早些年的时候,他就和大儒宋濂成了好朋友,到了晚年,还负责主持了《永乐大典》的编写工作。话说回来,张良对医术一窍不通,郭嘉对术数也不了解,可姚广孝却能做到“你们懂的我都懂,你们不懂的我也懂”,他的才学如此全面,实在是让人感到吃惊。

在地位上,刘邦分封爵位时,张良没被封为异姓王,只得了个留侯的爵位;郭嘉的“军师祭酒”这个职位是曹操自己设立的,不在汉朝的官阶体系内,确切地讲是没有品级的;刘伯温在明初的36个功臣中位列倒数第二,仅仅是个伯爵,他的俸禄仅是李善长的二十分之一。

瞧瞧姚广孝,官做到了正二品的太子少师,他死后被追封为正一品的荣禄大夫、上柱国荣国公,而且他是唯一作为文臣能配享朱棣太庙的人。这么多的荣誉都在他身上,翻遍几千年的历史,哪一个纯粹的谋士能比得上他呢?

姚广孝的地位这般高,一方面确实存在运气因素,据《明史》所述,朱棣早期身旁大多是没啥文化的粗人,姚广孝作为那唯一的文化人就显得格外显眼了。

但最为关键的是,他和其他谋士存在着本质性的差异。通常情况下,谋士的主要工作是针对老板提出的构想展开探讨,并规划出实施的办法,然而姚广孝却能够主动激发老板的想法。

他和朱棣初次碰面时,就大胆宣称要给燕王戴上一顶白帽子,往后的好些年,他一直劝说朱棣自己当老大。不得不说,靖难之役的大致走向就是这个和尚确定的。

不仅这样,姚广孝还把朱棣集团最为薄弱的地方——军心给补足了。朱棣发动靖难之役,面临着出兵没有正当理由的难题,朱允炆才是正统皇帝,朱棣手下的将士们缺少拼死为他效力的积极性。在这种情形下,朱棣作为“头儿”不好多说什么,而姚广孝依靠自己半辈子积累的佛道、玄学方面的知识,用各种“顺应天命”的言论来给朱棣做支撑。

起兵的时候,风雨大作,旗杆都给吹断了,这原本是个不吉利的兆头,可姚广孝机灵地讲成“飞龙在天,风雨相伴”。往后有好几次军队人心不稳的时候,要不是姚广孝的那番“糊弄”,靖难的大军没准早就散伙了。

另外,军师幕僚的最大成就就是“靠一计安定天下”。像曹操的“挟持天子来号令诸侯”、朱元璋的“筑起高城墙、大量囤积粮食、慢慢称王”,这些都是战略方面的决策。而姚广孝给朱棣提出的“绕过去”这个看似简单的战术指示,却实实在在地改变了战争的形势。

对于那久攻不下的济南城,姚广孝的这道指令使朱棣打破思维局限。靖难之师绕过山东,径直插入敌后,很快就拿下了金陵,实现了一场看似无法达成的胜利。只用一计就决定了天下的归属,历史上能做到的人有几个呢?像朱棣这样的厉害人物,一辈子都不直接叫姚广孝的名字,而是敬称其为“少师”,这种待遇,别的谋士根本比不上。

面对巨大功劳,姚广孝展现出了极为不凡的淡定。张良虽说四处云游,但实际上还是参与了刘邦立太子的事,并没有彻底隐退;刘伯温声称的隐居山林,其实是在和淮西派的争斗中失败后被赶出了京城。然而姚广孝不要赏赐、不肯还俗,对美女钱财也不贪恋,白天去上朝,晚上回寺院诵经,切实做到了摆脱低级趣味。

另外,后来的很多人都没怎么重视姚广孝处理内政的本事。据《明史》所写,朱棣出去打仗的时候,是太子朱高炽监管国家,而姚广孝负责从旁协助;皇太孙朱瞻基开始上学读书,姚广孝是他唯一的老师。这姚广孝一个人教导了老朱家祖孙三代人,他的能力如此全面,实在是让人佩服啊。

然而,虽说姚广孝深得朱棣的信赖,有着“黑衣宰相”这响当当的名号,可在当时那个时期,他着实是孤独的。年轻时,他把自己比作元代的奇僧刘秉忠,那离经叛道的性子是刻在骨子里的。到了晚年修书时,据《明史》所述,他“很是后悔以前的所为”。当他回到故乡,姐姐将他拒之门外,发小也仅仅留下“和尚错啦”这四个字。

姚广孝着实有些生不逢时,他比李善长、刘伯温等人要小二十岁,因而错失了元末明初那波澜壮阔的时期。待到洪武后期,各项事业都亟待重振,朝廷所需要的是事务型的人才,可姚广孝并非这种类型的。

就像《明朝那些事儿》中说的那样,他一身的学问没处施展,之后做的所有事都是为了“实现自己的志向”。然而,他选的这条路充满了黑暗和困难。至于这到底是正义还是邪恶,是正确还是错误,那就得让后人来评判了。