1943年春,苏北战场烽火四起,新四军活捉了一名国民党中将。

当陈毅思索片刻,选择下令假装不认识,打算放他走时,谁知这名俘虏竟拒绝离开。

他反而坐下来表示:除非答应我两个条件,否则我是不会走的。

此人正是蒋介石的嫡系心腹,当时江苏省主席韩德勤,可为何一定要与新四军作对?

但既然被俘虏,陈毅为何要装作不认识放他走,而这位国民党高官,为何敢在军营中跟陈毅讨价还价。

这场离奇交锋背后,到底有何秘密?

如果您想知道的,欢迎先点个关注。

1938年,新四军进入苏北地区,开展抗日游击战争。

韩德勤虽名义上与新四军合作抗日,但内心却对共产党势力的壮大深感忌惮,担心新四军在苏北地区的活动会削弱自己的权力,甚至威胁到他在苏北的统治地位。

两年之后,国共摩擦已到剑拔弩张的地步,当受到蒋介石密电后,韩德勤手握三万精兵,配备不少强大武器,发动了黄桥战役,打算十日之内,企图消灭新四军。

9月30日,韩德勤自诩深谙兵法,兵分三路直扑黄桥,将嫡系部队作为中路尖刀,两翼则安排李明扬、陈泰运等杂牌军。

其实这种部署暗藏祸心,胜则嫡系居功,败可甩锅旁系,对他而言可谓一举两得。

当时黄桥镇外杀声震天。李守维亲率部队猛攻东门,守军陶勇纵队且战且退,到了正午时分,国军已突入镇内,李守维大喜过望,电告韩德勤报喜。

不料就在他报喜后,粟裕暗藏的两支奇兵突然杀出,叶飞纵队切断退路,王必成纵队从侧翼直插指挥部。

匆忙之下,李守维慌乱中策马渡河逃命,却被溃兵挤落马下,已溺亡于挖尺沟中。

因为他低估了粟裕的谋略,当时新四军早通过地下党获悉作战计划,陈毅甚至笑谈:韩德勤送来三路兵马,我们只需吃掉中路,剩下两路自会退去。

在陈毅和粟裕等的指挥下,新四军以七千兵力,实现以少胜多的奇迹,将韩德勤的部队打得溃不成军,毙伤俘虏一万余人,缴获兵器无数。

捷报传到延安后,毛泽东挥毫写下赞语,称道黄桥一役,定江淮乾坤。

但韩德勤却在战报中,将失败归咎于李明扬部畏敌如虎,而且蒋介石竟然颁发忠勤勋章以示安抚。

这种颠倒黑白的操作,让国民党的基层军官寒心不已,认为士兵在前线卖命,领导却在后方演戏。

黄桥战役的失败,让韩德勤颜面尽失,也让他对新四军更加忌惮。但他并未放弃对抗新四军的企图,而是利用自己的权力,不断在苏北地区制造摩擦。

新四军在苏北地区得到了广大民众的支持,韩德勤的企图始终未能得逞。

这个韩德勤究竟有何本事,如何爬到这高官位置,为何一直要与新四军作对,这还得从他当年经历说起。

1892年,韩德勤出生于江苏泗阳的地主家庭,他的父亲韩维桢是清朝秀才,希望儿子能通过科举光宗耀祖。

后来科举制度被废除,韩德勤在父亲的安排下弃文从武,先后进入南京陆军小学、保定军官学校学习。

在军校期间,韩德勤结识顾祝同,两人成为结拜兄弟,这段关系为他的崛起埋下伏笔。

毕业后,韩德勤进入皖系军阀吴光新的部队,开始了他的军事生涯,此后辗转川军,曾经与刘伯承打过交道。

1925年,韩德勤因伤回家养病,北伐战争爆发后,他凭借与顾祝同的关系,进入国民革命军,成为蒋介石的嫡系将领。

他随顾祝同参加北伐战争时,因作战勇敢受到上级赏识,然而后来在淞沪抗战中,他的部队因装备简陋、训练不足而表现不佳,遭到舆论的批评。

但凭借顾祝同的提携,韩德勤在国民党中依旧迅速升迁,先后担任过师长和军长等职。

1937年全面抗战爆发后,他被任命为江苏省主席,成为蒋介石在苏北地区的重要支柱。

他深知这是蒋介石对他的信任,意识到肩负的重任,不过他的军事指挥能力并不出色,经常吃败仗。

在日军强大攻势下,他虽然多次组织部队抵抗日军,但因战术保守和指挥失误,未能取得重大战果。

可是他又不甘心,于是利用自己的权力,积极扩充部队,试图在苏北地区建立自己的势力范围,因此与新四军的抗日行动发生了冲突。

到了1943年初,日军对苏北地区展开大规模攻击,意图消灭新四军的力量。

面对日军的强大攻势,韩德勤部队一触即溃,这时顾不得面子了,不得不向新四军求援。

新四军本着抗日大局,决定伸出援手相助,谁知道韩德勤死性不改,却趁机抢占新四军的地盘,背信弃义的行为引发了新四军强烈不满。

转眼到了三月份,韩德勤部队再次与新四军发生冲突,这会还要忍下去吗?

当时苏北春寒料峭,韩德勤为挽回颜面,密令心腹王光夏率保安第三纵队偷渡运河,抢占淮北抗日根据地山子头村。

这支所谓的奇兵昼伏夜行,而消息传来之后,陈毅拍案而起,认为韩德勤欺人太甚,必须打掉这只出头鸟!

3月17日夜晚,新四军师长彭雪枫亲率精锐奔袭山子头,当时暴雨如注,突击队员嘴衔竹片防止出声,用棉布包裹马蹄。

信号弹划破夜空,四师官兵如神兵天降,而敌军将领从梦中惊醒,提着裤子往外冲时,被子弹击中眉心毙命。

新四军果断出击,经过一天一夜的激战,将他的部队打得溃不成军,而且俘虏了躲在地窖的韩德勤。

韩德勤被俘的消息传开后,新四军内部一片欢腾,但陈毅却意识到,如何处理韩德勤,是一个棘手的问题。

当时许多战士都希望,能够将韩德勤处决,以解心头之恨,但其实这是不现实的。

因为韩德勤的身份特殊,是当时江苏省主席兼鲁苏战区副总司令,处理不当可能会引发严重的后果。

陈毅深知,抗日战争的大局高于一切,任何内部的冲突,都可能削弱抗日的力量。

如果将其处决,必然引发蒋介石的强烈反应,甚至可能引发更大规模的内战,但如果放他回去,又难以平息新四军内部情绪,这该如何是好呢?

经过深思熟虑,陈毅想出了一个妙计。

那就是决定装不认识韩德勤,将其混在普通俘虏中释放,这就避免了双方的尴尬。

然而韩德勤却主动跳了出来,要求见新四军的高级将领,此刻面对这一突发情况,陈毅决定亲自出面。

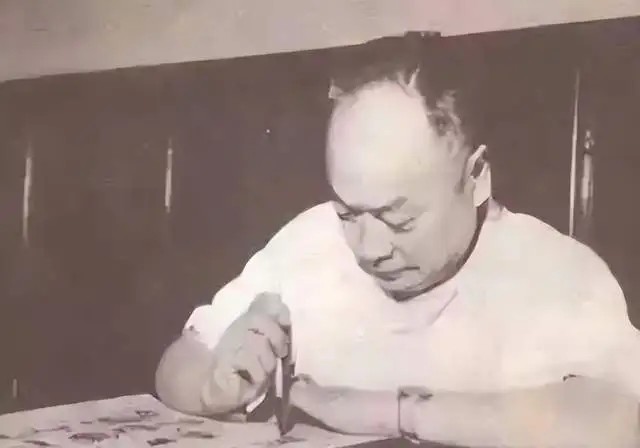

陈毅与韩德勤的谈判充满了智慧,首先强调国共合作抗日的大局,指出韩德勤背信弃义的行为对新四军的伤害,同时也表达了对其价值的认可。

经过一番劝说,韩德勤表示愿意与新四军合作,但是却意外地提出了两个要求。

一是要给他面子,二是要给他钱作为活动经费,对外声称他是突围而并非俘虏。

陈毅请示中央后,毛主席回电意味深长:放韩等于放瘟神,送客要送出门。

陈毅领悟了毛主席的意思,决定满足韩德勤的要求,他设宴为韩德勤饯行,公开承认其江苏省主席的身份,并赠予八万元作为活动经费。

陈毅的这一决策看似冒险,实则高瞻远瞩,因为韩德勤被释放后,蒋介石并未对其采取严厉措施,反而继续利用他在苏北地区牵制日军。

韩德勤被俘事件,是抗日战争期间国共关系的一个缩影,陈毅的处理方式,既体现了对民族大义的坚守,也展现对复杂局势的精准把控。

与此同时,新四军避免与国民党军队的直接冲突,得以继续发展壮大,在抗日战争中,双方在多个战场上展开密切合作。

韩德勤虽然顽固,但在大敌当前的形势下,只好与新四军保持合作姿态,可见这事充分体现了陈毅在复杂局势中的高超智慧和战略眼光。

1946年,韩德勤调任徐州绥靖公署副主任,此后淮海战役期间,他主管后勤运输,却陷入贪污漩涡。

当时他经手的两千吨军粮不翼而飞,对他的弹劾案卷厚达三尺,后来蒋介石召见时,他跪地哭诉,竟再次获得宽恕。

上海解放前夕,韩德勤携家眷出逃,在临登机时,他抱住装满金条的皮箱,对副官嘶吼什么都不要,只要这个箱子。

可是后来蒋介石并没重用他,只给了他一个虚职,最后他只能蜗居,连电费都要赊账。

晚年的韩德勤常常发呆,甚至对侄孙吐露真言:

当年若真与陈毅合作打日军,他又何至于此呢?

1988年,97岁的韩德勤在孤寂中离世,葬礼上昔日同僚无一到场,棺木上甚至未覆盖国民党党旗。

纵观韩德勤一生,其生存逻辑只要一个,始终围绕效忠蒋介石,在保全自身中寻找平衡。

韩德勤晚年那句,若合作抗日或许不同的叹息,恰似警钟它提醒着:

任何背离民心的权术,终将会被历史的洪流吞没;唯有将根基深扎于人民沃土,方能立于不败之地。

听到这儿,您有何感想,欢迎关注留言评论。

参考资料:

【1】百度百科.《韩德勤》

【2】档案春秋.《国民党中将韩德勤的是是非非》.张建宁.李兆梅.2009-04.

【3】党史纵横.半戎.《陈毅大义“捉放韩”》.2016-01.