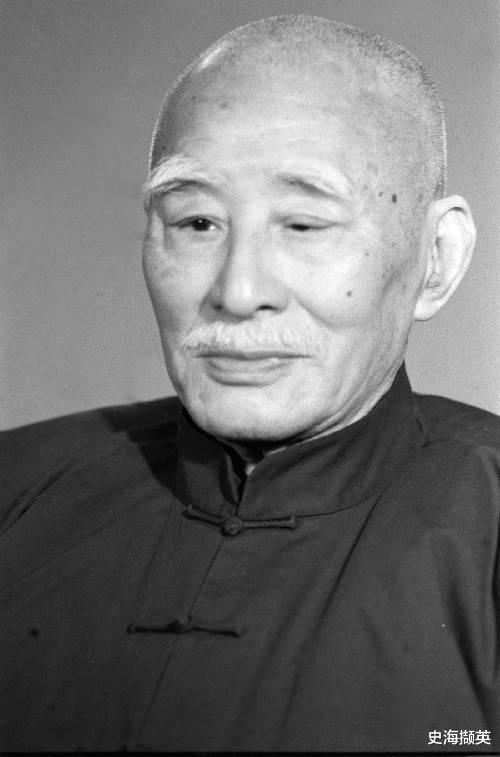

叶圣陶(1894年10月28日——1988年2月16日)原名叶绍钧,字秉臣,笔名有叶陶、 圣陶、桂山等。江苏苏州人,是中国现代著名作家、教育家及出版人。他是五・四新文化运动首个新文学社团文学研究会的创立人之一,终身致力于出版及语文的教学。其座右铭“文学为人生”甚为有名。现代作家、教育家、文学出版家和社会活动家,有“优秀的语言艺术家”之称。

受父母熏陶,打下文学底色光绪二十年九月三十日(1894年10月28日),叶圣陶出生于江苏苏州府悬桥巷的一个平民家庭, 叶圣陶的父亲叶仁伯帮当地一个地主做账房,家境清苦。全家七口人的生活全靠父亲微薄的收入来维持,日子过得有点紧巴。

叶仁伯望子成龙,为了使儿子求得功名,让叶圣陶三岁时就开始识字、练字。母亲朱氏识字不多,但满肚子装着世代流传下来的谜语、诗歌、儿歌,经常说给儿子听。

叶圣陶猜谜语时兴致很高,从中得到了智慧的启迪。那些古诗和儿歌诵读起来悦耳动听的古代诗词,辞采华茂,言简义丰,叶圣陶能够背出很多。

他六岁时,进入当地的私塾就读,塾师是当地有点名气的黄先生,文笔叶圣陶当时读的是《三字经》、《百家姓》、《千字文》。其后跟随父亲工作。在工作里,他有机会走遍苏州城,体会到低下阶层的生活。

叶绍钧

光绪三十三年(1907年),叶圣陶进入当地的草桥中学(即后来的苏州市草桥实验中学)就读。

他父亲常带他到亲戚家拜年、贺寿、吃喜酒,清明节到乡下上祖坟,秋天到乡下看收租子等。

父亲常带他去看家乡的远山近水、亭台楼阁、斋堂殿馆、庙院等,将它们的来历说给他听。回家后还要求他回忆参观时的先后次序,作类似日记的记录,作为“开笔”之前的写作训练。

父亲为了使儿子增长些文学知识和历史知识,带他到茶馆听说书、听昆曲。

叶圣陶小时候听了不少的书。常常被悲欢离合的情节吸引得不能自已。他完全陶醉于其中了。叶圣陶更喜欢听昆曲,那典雅的曲辞、优美的音节,那时而清柔温润,时而高昂雄壮、让他百听不厌。

叶绍钧

中学时期,叶圣陶开始接触外国小说及当时的文艺新潮。他不单喜爱阅读这些外国小说及新文学,更与同学组织诗会《放社》。宣统三年(1911年),三年中学毕业后,在当地一家初等学校任教,并试验当时的新式教学法。可惜,民国三年(1914年),他被排挤出学校而失业。在他失业期间,他全心投入文言文小说的创作。这些小说都寄到《礼拜六》杂志发表。后来他在上海的商务印书馆附设的学校任教,同年,担任商务印书馆的小学教科书编辑。

叶圣陶生活在一个不稳定的时代:他出生之年正值甲午战争,之后国家经历了百日维新,但很快又被列强割据。他早年的生活对他有很重要的影响,使他致力投身于新闻及教育的工作上,藉以改善国家将来的命运。

教学生涯和创作之路宣统三年(1911年)叶圣陶中学毕业,因家庭生活困窘无力升学。中华民国元年(1912年)至民国十二年(1923年)先后在杭州、上海、北京等地任教,对教育界状况和知识分子情态了解甚深,为此后创作奠定了丰厚的生活基础。

他教书育人,勤勤恳恳十年,在教学方法上积累了宝贵的经验。民国七年(1918年)的时候发表了自己的第一篇白话小说《春宴琐谭》。民国十年(1921年),叶圣陶和朱自清、郑振铎等人一同发起新文学第一个社团“文学研究会”。受到民国八年(1919年)的五・四新文化运动影响,叶圣陶终其一生都投入在推动文学运动。他曾参与北京大学的学生组织“新潮社”,并参与出版小说、新诗、小品、文学批评及剧本等各种文学作品。民国十二年(1923年)成为文学家开办的书室“朴社”的编辑。民国二十五年(1936年),与茅盾及洪深参立“中国文艺家协会”。民国三十年(1941年),他成为了《文史教学》的编委会成员。叶圣陶也是当时的反日组织“文艺界反帝抗日大联盟”的始创者。

叶圣陶作品数量之多、体裁之广、知识分子形象刻画之真切,颇为新文学文坛所瞩目。他的小说《隔膜》、《火灾》、《线下》、《城中》诸集,在关注妇女命运、憧憬人生的“美”与“爱”、思考知识分子道路的同时,冷静地谛视人生,客观、写实地描述着灰色卑琐。同时他开创了现代童话创作这一新型文学体裁,童话集《稻草人》和此后出版的《古代英雄的石像》文字优美、清新,想象丰富、诗意盎然,寓善恶、美丑的评判于浅易的故事之中,艺术魅力经久不衰。

叶绍钧

民国十七年(1928年),叶圣陶创作了优秀长篇小说《倪焕之》。他抗战时期写的短篇小说《多收了三五斗》极富讽刺意味的描写了农民群众丰收成灾,却因为战争背景厄运连连。

自二十年代至四十年代,叶圣陶对语文教学研究愈益深入,修改自幼儿园起至大学国文教材多种,论文辑为《作文论》、《文章例话》、《文章讲话》等。对教师、学生均深有裨益。“教是为了不教。”——这句简练而深刻的话,凝聚了叶圣陶毕生的教育信念。他毕生用文学与教育的双重力量,为中国教育事业注入了持久的生命力。他不仅是中国现代文学的开拓者之一,更是教材建设和教育改革的奠基人。他用朴实而深邃的文字,为孩子们构建了纯真的世界,用一颗赤诚的心,照亮了无数教育工作者和学生前行的道路。

与儿童文学的不解之缘“文学的任务不仅是艺术的表现,更是一种文化的责任。”这是叶圣陶对文学创作的基本态度,而在儿童文学领域,他更是开拓者和奠基者。他的作品肩负着启蒙时代精神的历史重任。

20世纪初,处于新文化运动高潮中的中国,文学与社会责任紧密相连。叶圣陶正是在这一历史背景下,开启了他的文学创作之路,尤其是在儿童文学领域崭露头角。民国十年(1921年),叶圣陶首次创作童话《小白船》,以“爱”和“善”为主题,这篇童话不仅是一种艺术的表达,更深深寄托了他对儿童精神世界的关注与守护。

叶圣陶的第一篇关于儿童文学的学术论文《儿童之观念》,批评了中国儿童受到的坏影响。事实上,叶圣陶是20世纪20年代第一位写童话的作者。他的作品《稻草人》于民国十二年(1923年)出版。 另一个作品《古代英雄的石像》,讲述了一块石头被雕刻成英雄的形象。这个简单易读的故事背后的寓意是嘲笑专家的傲慢自大与人们的麻木。

《稻草人》

民国十二年(1923年),叶圣陶将23篇童话作品集结成《稻草人》一书,这是中国文学史上第一部作家童话集。通过稻草人这个富有同情心却无能为力的角色,叶圣陶真实展现了20世纪20年代中国农村的艰难与困顿,揭示了社会的动荡和劳动人民的苦难。他坚信,儿童文学不仅是为了娱乐孩子,更是为了培养他们的心灵,让他们在这些故事中,逐步领悟社会的复杂与现实。

叶圣陶的儿童文学创作并非偶然,而是时代赋予的使命。在《稻草人》创作期间,叶圣陶的好友郑振铎,作为《儿童世界》杂志的主编,定期向叶圣陶约稿,这不仅为他的创作提供了平台,更激发了他在童话领域不断深入的动力。同时,长子叶至善的出生,激励他在日常生活中为孩子即兴创作许多故事,这些故事最终成为他童话创作的珍贵素材。

在创作过程中,叶圣陶并不追求复杂的叙述技巧,而是以简洁、自然的语言描绘现实,让读者在不经意中进入童话世界。然而,这种看似简单的笔触背后,实际上蕴含着深刻的社会反思和人性的复杂。叶圣陶的作品,既是写给孩子的,也是写给成人的。他的作品让儿童能够在温暖的童话中学会思考,而成人也能从中看见现实的残酷与无奈。

尽管在新中国成立后,叶圣陶的创作重心逐渐转向教育工作,但他的童话作品从未随着岁月的流逝而被遗忘。相反,它们依旧受到孩子和成人的喜爱。从1987年起,《叶圣陶集》陆续出版,其中第四卷专门收录了他所创作的儿童文学作品,这些作品成为后世宝贵的文化遗产。正如叶圣陶的学生丁玲所言:“叶圣陶的童话不仅让孩子们在阅读中获得乐趣,更重要的是,它们启迪人们对社会的深刻思考。”他的儿童文学作品如同一盏永不熄灭的灯,持续照亮几代人的心灵。

叶圣陶的学生丁玲曾经称赞他的童话能够启迪人们对社会更多的思考。叶圣陶的童话是简单的,但是却拥有着深刻的内涵。他相信儿童对周围环境拥有个人看法,所以应当提高他们的批判能力。通过叶圣陶的故事,孩子们可以逐渐获得这个社会与他们之间关系的清晰认识。

叶绍钧

全国解放后,叶圣陶长期担任出版、教育界领导工作,仍笔耕不辍,出版诗歌、散文、童话、教育论文多种。

叶圣陶的语言是简练而感人的,他以用恰当的词语表述自己的能力而出名。叶圣陶在他的报道中强调感觉与情感。人物在叶圣陶的笔下鲜明活泼,他深深的洞察到人物的内心世界。知名作家赵景深盛赞叶圣陶是写作界的异数,拥有着杰出且惊人的才能。他的优美文章持久而韵美的留存于世。他表达的情感和感觉构筑了真相与现实的基础,也使他的文章充满无穷的力量。叶圣陶说:“情感如同忽明忽暗的灯火,但是记述却因为这灯火而引人注目。” 这段谈话一定程度上体现了叶圣陶不仅是一位善于讲述故事的人,他更是一位艺术家。

现实主义是叶圣陶最为鲜明的特点。叶圣陶是现实主义写作的先驱之一。同时因为是一名教育家,在叶圣陶的作品中,他记述了许多知识分子,他们中的许多人是被剥削者,是没有能力反抗的社会底层的人。叶圣陶在他的作品中一贯反映着真相与现实。他在自己的小说如《火灾》、《线下》和《稻草人》中表达了自己的民主的和社会主义的思想。

叶圣陶发现中国的很多人是自私、冷淡、伪善和保守的。人们为了安稳的生活放弃了自己的人生价值。叶圣陶在作品中讽刺了这些人。他表达了自己的不满,希望唤醒人们的知觉并正视这些社会顽疾。叶圣陶不仅写故事,而且报道社会的谬误。他的作品不是用来消遣,而是用认知和对现实的思考来填充人们的余暇。“写作的基础是一双有洞察力和善于观察的眼睛,而我的眼睛却不怎么拥有洞察力……当然,没有必要以写作为目的而训练一个人的眼睛,对于眼睛的训练,是为了洞察现实,丰富生活。 ”

叶圣陶的现实主义写作形式成为许多作家效仿的对象。他承认阅读一些西方小说家的作品,对他的写作助益良多,“如果我没有阅读英文,如果我没有接触英文读物,我就不会写作小说。”他的作品是反思与思辨的。这些不只依靠感知,而且依靠切实而客观的观察。叶圣陶不仅是一位作家,而且是一名新闻记者。对现实的观察成为了他写作的源泉,他为中国现代文学开创了一片新天地。

与夫人墨林先结婚后恋爱中华民国元年(1912年)2月的一天,胡墨林的二姑胡铮子参加一个婚礼。新房的醒目位置有两幅字,行云流水般,引起她的特别关注。

顾诵坤

原来,这是叶圣陶与好友顾颉刚的大作。当得知叶圣陶尚未婚配,胡铮子当下请王伯祥当红娘,胡家要与叶家结亲。

王伯祥立即来到叶家,向叶圣陶的父亲介绍胡墨林小姐。

她就读于北京女子师范,从小父母双亡,与姑姑生活在一起,是一位知书达理的知识女性……

闻知胡小姐的情况,叶家父母很是开心,当即拍板,叶圣陶也无异议,全凭老爸老妈作主。

民国五年(1916年)8月19日,叶圣陶与胡墨林结为夫妇。从订婚的中华民国元年(1912年)到牵手的民国五年,这四年间,两人既未见过面,也未通过信。那时,叶圣陶22岁,胡墨林23岁。

当时,叶圣陶在一家苏州的小学当教员,墨林是他同行,在南通的一所学校,也当老师。彼此相同的教育背景与爱好,让两人情投意合,默契有加。新学期开始,墨林前往南通接着教书,送妻子到南通后,叶圣陶住在江边的旅馆里,第一次尝到思念的苦楚。从此,从苏州,到南通,两人的书信不断,所有的慰藉与心安,都统统化为文字,展现在信中,永远都有说不完的话,诉不完的情。

叶绍钧、胡墨林

三年之后,墨林来到叶圣陶的身边,夫妻团聚,从此生活在一起。

民国七年(1918年),两人的长子出生。叶圣陶捧着一大束鲜花,来到妻子的病床前,望着墨林疲惫的面庞,叶圣陶拉着她的手,轻声说:“孩子的小名,就叫小墨好了。”墨林点点头,笑了。儿子出生后,叶圣陶买了一架相机。从此,妻儿两人成了他镜头下的主人公,每每留下难忘的瞬间。儿子学名叫至善。民国十一年(1922年),千金出生,名叫“至美”;民国十五年(1926年),幼子出生,名叫“至诚”。

这样,墨林就成了三个孩子的妈。上有老,下有小,墨林操持家务,侍奉婆婆,照顾夫君,抚养儿女,把家中的一切打理得井井有条,不让夫君有一丝后顾之忧。

世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。1957年3月2日,担任人民文学出版社校对科长的墨林,还是因体弱多病过世了。

叶绍钧

叶圣陶还是悲伤难抑,悲伤之际写下“失所依傍,不免颓唐”——“同命四十载,此别乃无期。永劫君孤住,余年我独支。出门唯怅怅,入室故迟迟。历历良非梦,犹希梦醒时。”

墨林逝世之后,叶圣陶一直独身度日,直至1988年2月16日,比妻子晚走了三十年……

一生为学生与教师代言叶圣陶一生心系教育,早年从事教学工作,始终关注教育事业的进步。他对教育的热忱不仅体现在课堂上,更延续在他日后的社会活动中。无论是教师还是学生,都是他重点关注的领域,并时常为他们遇到的困难呼吁,竭尽全力帮助他们解决问题。叶圣陶的教育思想贯穿了他的一生,并且在中国教育的发展历程中,发挥了举足轻重的作用。

1981年10月,《中国青年》杂志刊登了一封中学生反映课业负担过重的来信,信中提到,由于片面追求升学率,学生们几乎无法喘息,被沉重的学习压力压得喘不过气。这封信引起了叶圣陶之子叶至善的注意,他将这篇文章读给年迈的叶圣陶听。尽管年事已高,叶圣陶听到这些学生的心声后依旧心急如焚,久久无法平静。他在日记中写下:“闻之殊难受。”

那晚,叶圣陶躺在床上辗转反侧,久久无法入睡。他深知,如果不及时呼吁教育改革,孩子们的身心健康将受到更严重的影响。于是,他决定亲自写一篇文章,呼吁社会各界重视这个问题。叶圣陶口述,叶至善执笔,当晚便完成了《我呼吁》一文,他呼吁教育界和社会各界共同努力,纠正这种错误的教育导向。这篇文章饱含深情,字字句句发自肺腑,第二天便寄往报社。

很快,文章登上了《人民日报》和《中国青年》,叶圣陶在文中疾呼:“爱护后代,就是爱护祖国的未来。中学生在高考的重压下已经喘不过气来了,解救他们已经是当前刻不容缓的事,恳请大家切勿等闲视之。”文章简朴的语言蕴含着巨大的力量,迅速引起了共鸣。

叶绍钧

这篇文章迅速引起了中共中央和国家领导人的高度重视。在1981年召开的五届全国人大四次会议的政府工作报告中专门提到了叶圣陶的这篇文章,强调了教育改革的紧迫性,呼吁各方面重视并解决这一问题。这是叶圣陶对中国教育发展影响的一个鲜明例证,他的深刻洞见和直言不讳促使社会正视教育中的弊端,推动了教育体制的调整。

叶圣陶不仅关心学生的成长,也始终惦记着教师的待遇与生活水平。他深知,教师是教育的根本,学生的成才离不开教师的辛勤付出。有一次,叶圣陶收到一位老教师的来信,这位教师虽然工资微薄,但依然每月坚持捐款支持教育事业。叶圣陶得知此事后,在饭桌上不禁潸然泪下,对这位教师的无私奉献深感动容。

无论是在担任教育部副部长的任上,还是在晚年的书信与文章中,叶圣陶始终以教育为己任,关心学生和教师的利益。他不仅从理论上推动教育改革,还走访全国各地,实地考察学校的教育情况,与教师、学生面对面交流,倾听他们的心声。即便在年事已高、身体不适的情况下,叶圣陶依然坚持奔走于教育一线,为中国的教育事业提供了无法估量的智慧和力量。

参与建议设立教师节在推动设立教师节的过程中,叶圣陶的参与至关重要。1981年11月,全国政协五届四次会议上,民进界17位全国政协委员联名提交了建议设立全国教师节的提案。叶圣陶等教育界人士意识到,尊师重教不仅是学校的责任,更是全社会的责任,必须从制度上树立教师的尊严。1983年3月,全国政协六届一次会议上,民进界19位政协委员再次联名提出恢复教师节的提案。同年9月,中宣部办公厅致函教育部办公厅,经研究同意恢复教师节。

那么,教师节应该定在什么日子呢?在提案讨论中,叶圣陶提出了一个重要建议:将教师节定在秋季新学年开始的日子。他认为,这样既能让学生一入学就感受到教师的辛勤与教师职业的崇高,同时也能彰显教师为教育无私奉献的意义。这个建议,体现了叶圣陶对教师职业的极高敬重和对教育事业的深厚情感。最终,经过多方讨论和决策,1985年1月,国务院提请全国人大常委会通过了设立教师节的议案,确定每年的9月10日为教师节。同年9月10日,我国迎来了中华人民共和国成立后的第一个教师节。

叶绍钧

叶圣陶的教育生涯始于中华民国元年(1912年)苏州言子庙小学,从踏上讲坛的那一刻起,他便开始了对教育革新的不懈探索。尤其是在教材建设领域,他以革新为导向,致力于为中小学语文教育编写出适合时代需求的教材。在他早期的教材编写中,《开明国语课本》和《国文百八课》等教材不仅为语文教育注入了新的活力,还在教材编排上做出科学化、系统化的探索。至今,这些教材仍被誉为经典,影响深远。

在中华人民共和国成立后,叶圣陶继续在教材改革的道路上作出重要贡献。他担任教育部副部长和人民教育出版社社长,不仅主持了全国教育改革,还亲自参与教材编写和审定。叶圣陶以严谨细致著称,每一个字、每一个标点符号都经过他一丝不苟的审定。几十年来,他审阅并修改的教材多达数百篇,尤其是语文教材,几乎每篇课文都凝结着他的心血。即使在年事已高、卸任领导职位后,叶圣陶依然对教材编写充满关切,常常亲自给予详细的指导和建议。

叶圣陶深知,课文的选择决定着教材的质量与成效。他主张“文质兼美”,强调教师和学生必须对课文产生兴趣,只有这样,才能达到最佳的教学效果。他常说:“选文不宜随意,应为心中所好,确认堪与学生共读之文篇。”他的选文标准不仅要求形式美观,更要兼具深刻的教育价值。这种严谨的态度使得他编选的课文篇篇精彩,富有内涵,给予学生精神上的滋养。

叶绍钧

对于教材的注解和练习设计,叶圣陶同样提出了独到的见解。他主张注解简明易懂,贴合教学实际,帮助学生在学习中举一反三。同时,通过科学合理的练习题,引导学生深入思考,培养他们的自主学习能力。这种教育理念贯穿叶圣陶的教材编辑思想,成为语文教育的重要指南,也为现代教育工作者提供了宝贵的参考。

如今,叶圣陶的教育思想依然闪耀着光芒。他关于教材革新、选材和教育目的的见解,继续为今天的教育工作者提供宝贵的理论支持。他在教材编辑领域的贡献,尤其是对我国现代中小学教材编写和改进的推动,奠定了不可磨灭的基础,成为后人永远无法忽视的教育遗产。