公交车上,宝宝稚嫩的“妈妈、妈妈”声此起彼伏,谁听了都会觉得温馨。

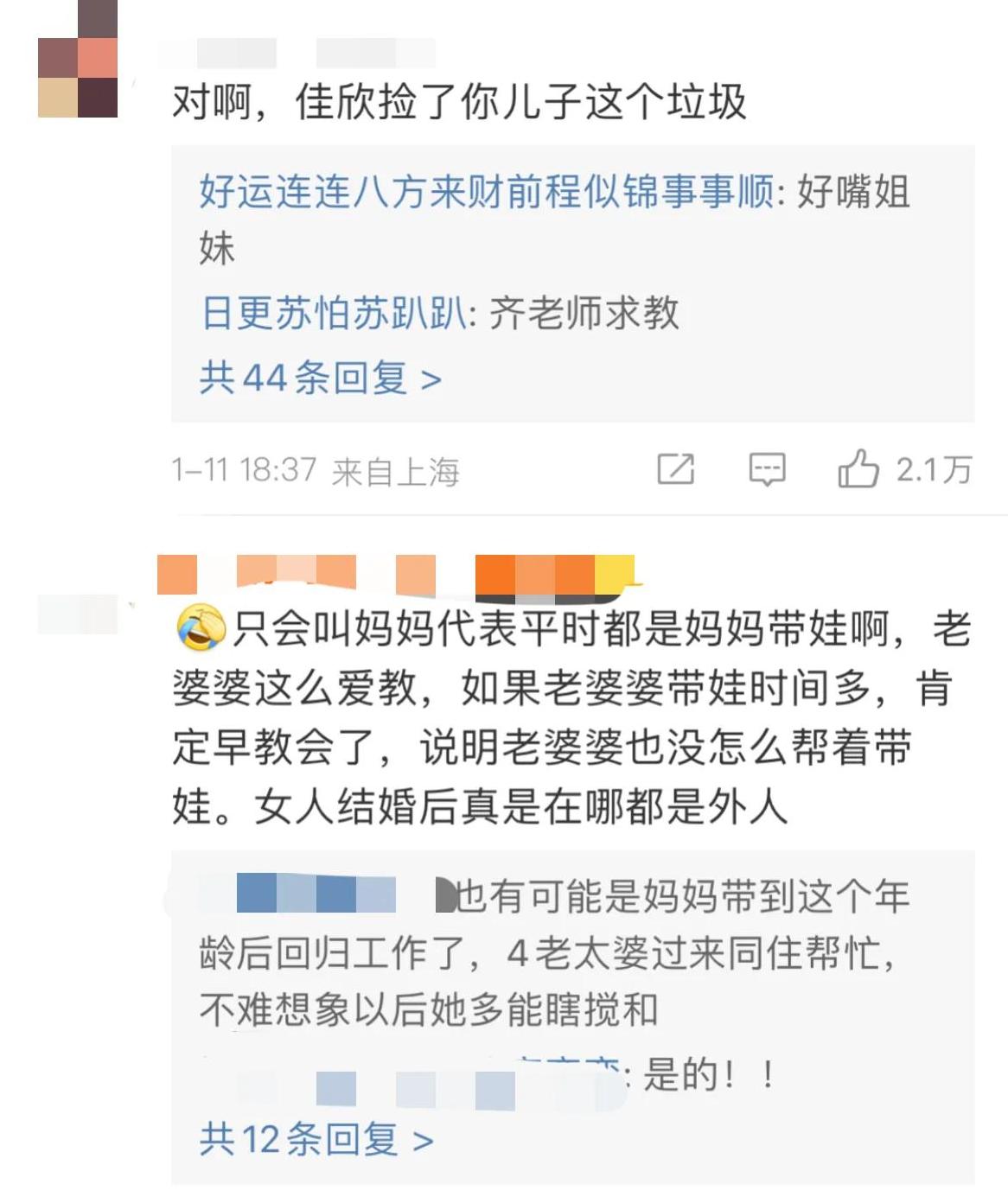

这温馨却被一个老婆婆一句话打破了:“佳欣捡垃圾,佳欣捡垃圾。”声音一遍一遍重复,甚至还伴随着得意的大笑。

一个旁观的博主亲耳听到后,顿时感到心里发凉。

这只是生活中一个再普通不过的公共场景,但细细品味后却发现,它背后潜藏着太多关于家庭关系的现实问题。

孩子懵懂的年纪,本该是一张白纸,可为什么有人会选择在上面画出这样刺眼的痕迹?

是单纯的玩笑,还是夹杂着另一些复杂的情绪?

这类婆媳矛盾引发的不只是家庭内部的争执,更是生活中隔代教育一种普遍却隐形的困境。

带娃细节中的“暗战”:学说话为何变成奶奶争权?

带娃本是件天伦之乐的事,但有时候,这种“乐”却包含着争权意味。

事件里的婆婆为何不让孩子叫“妈妈”,甚至还教孩子说带恶意的话?

表面上看,只是老人家随口一句调侃,但细想,这种行为折射出的却是家庭中对话语权潜在的争夺。

很多人可能都听过这样的故事:孩子爱喊妈妈,却总被奶奶纠正过来;孩子犯了错,妈妈教育两句,奶奶却在旁边护着:“小孩子懂啥,你别太严厉。”时间久了,家庭内部就悄然形成了阵营分化。

妈妈觉得自己为家庭付出了很多,还要被指指点点;奶奶则可能心生不满,觉得自己带了孙子,却得不到足够的尊重。

双方谁都不服谁,而孩子,恰是这种“暗战”的中心点。

一边是现代父母的养育观念,一边是上一代人的传统育儿方式。

当这种差异无法调和时,孩子往往成了矛盾的出口。

尤其在婴幼儿阶段,孩子的话语能力有限,但却最容易被引导甚至“灌输”一些带有偏见的想法。

像故事里的小宝宝,他或许根本听不懂“佳欣捡垃圾”是什么意思,但大人反复的教导,会在他小小的内心种下一颗奇怪的种子。

这种种子,可能会在未来长成带刺的荆棘。

教育背后的真相:孩子是家庭行为的“折射镜”

人们常说,孩子是父母的一面镜子。

其实不仅如此,他们还是家庭氛围的缩影。

一个孩子的言行好坏,往往直接反映出了家长的行为方式。

曾看到这样一个故事:一个妈妈听孩子突然脱口而出,“妈妈不好,不爱妈妈。”她愣住了,仔细追问才知道,孩子是被奶奶教的。

可是孩子不会分辨这些话背后的含义,他只知道“奶奶说得应该对吧”。

其实,在很多隔代养育的家庭中,类似情况并不罕见。

年纪大的老人习惯以自己的经验为准,认为带孩子就得这么教、这么说,却忽略了孩子从言行中接收到的信息。

心理学家李玫瑾曾提到,孩子的问题反映的是成人的问题。

奶奶教孩子排斥妈妈,可能是一种无意识的行为,但这种行为会影响孩子对家庭关系的理解。

在孩子的心中,本该是互助、和谐的家庭,逐渐变成充满矛盾和对立的地方。

教育不仅是学会背知识点,更是一种耳濡目染的过程。

当家庭成员之间表现出偏见或敌意时,孩子很容易学会这种模式。

久而久之,这种“家族内斗”的思维,可能会成为孩子日后处理同龄人关系时的参考——不是团结协作,而是处处分高低输赢。

为什么有些婆婆喜欢抢“孩子的管理权”?

婆媳问题从来不是新鲜话题。

为什么婆婆总喜欢插手孙子的教育?

从某种程度来看,这其实是关于“身份感”的问题。

人上了年纪后,身份的变化往往会带来失落感。

儿子结婚成家、生儿育女后,婆婆在原生家庭中“说一不二”的角色被弱化。

对有些婆婆而言,融入“孙子”生活的点点滴滴,是她们重新确立家庭权力地位的一种方式。

换句话说,带孙子不仅仅是带,更是变相参与小家的日常事务。

用婆婆们的话来说,“带孩子是我能做的,我不能站在一旁看你们瞎弄”。

可这样的话语背后,其实也有种隐隐的不安全感:如果我不带,这个家还有我的位置吗?

于是,她们对孩子格外“用心”,教孩子靠拢自己,希望通过孩子获得更多的归属感。

而妈妈这个角色,却因为对孩子的占有感,使得婆媳间的对立愈发明显。

家庭和睦的关键:婆媳间如何相互体谅?

其实,一个家庭里,每个人都有自己的定位。

如果婆媳关系能够相互尊重和理解,小家就能更和谐。

作为媳妇,不妨多理解婆婆的苦衷。

不少老人带孩子不是义务,而是希望发挥自己的价值。

对她们来说,“参与”就是一种归属感。

所以,如果她们做得不够好,也不要用刺耳的语言否定,试着用平和的方式沟通,更容易解决问题。

同时,婆婆也应该意识到,儿媳妇是小家的核心成员。

如果媳妇心寒,这个家庭的情感和谐自然会受到影响。

用一次次“争权”或“抢孩子”的行为将媳妇推开,到头来,得不偿失的可能是整个家庭关系。

结尾:家庭,归根结底是一场“陪伴的修行”。

婆媳之间的矛盾可以无数次爆发,但冷静过后,始终得回到那个“家”字上。

人性中总有软弱的一面,但本能够带给彼此温暖的关系,却因为一点偏执或不满而恶化,实在可惜。

大家总说愿意给孩子“最好的一切”,但最好的往往不是吃穿用度,而是和谐的家庭环境。

如果我们可以试着跨过那点“身份感”的争执,关注彼此更多的付出,而不是差距,那么,也许不仅仅是小孩,大人们的生活也会轻松很多。

你同意吗?

欢迎分享你的故事!