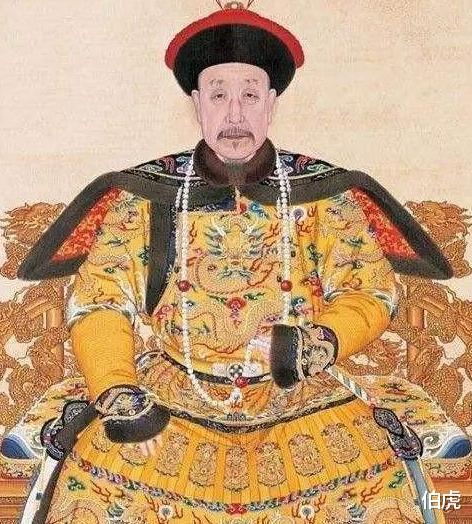

乾隆四十九年(1784年)春,七十五岁的乾隆帝第六次南巡,闰三月份抵达江宁(南京)。正当他驻跸于龙潭行宫、率诸多随驾大臣、地方文武官员游览欣赏江南美景的时候,来自京师的八百里加急奏报给老皇帝带来了一个期盼已久的好消息:乾隆四十九年闰三月初八,皇长孙镇国公绵德的长子三等辅国将军奕纯之嫡福晋伊尔根觉罗氏诞育一子!这是乾隆帝第一个元孙(即玄孙,避康熙帝名讳,改称元孙),这个婴儿的诞生,让乾隆帝终于实现了五世同堂的愿望。

得到皇元孙诞生的消息后,乾隆帝喜不自禁,当晚即命设宴,让随扈南巡的王公大臣、江南官员及安南国使臣等参与宴席,以庆贺皇帝得到元孙。乾隆帝在席间更是作诗一首,以庆贺自己又向“千古一帝”的目标迈进了一步:

飞章报喜达行轩,欢动中朝与外藩。曾以古稀数六帝,何期今复抱元孙?

百男周室非五代,三祝尧封是一言。重耋人多兹鲜遇,获兹惟益凛天恩。

第二天,乾隆帝在江宁下达谕旨,对十七岁的曾孙奕纯加以封赏,以表彰他延续皇家血脉、为自己添得元孙的功劳:“朕庆抱元孙,五世一堂,实为古稀盛事。自应特沛恩施,以衍奕祀云初之庆。皇曾长孙奕纯,得生元孙,实为国家祥瑞,朕深为欣悦,著加恩赏戴宝石顶、双眼花翎、晋封镇国公品级镇国将军。”然后按照皇室行辈命名规则,给皇元孙起名为:载锡。

在乾隆帝结束第六次南巡返回京师后,他还亲自前往皇孙绵德的贝子府,“探视元孙、御赐红绒结顶帽”,显示出老皇帝对于元孙的重视、以及自身五世同堂的得意之情。

而皇元孙的祖父、时年三十八岁的绵德,则早在乾隆四十九年(1784年)正月,就因为儿媳即将诞育皇元孙而被祖父乾隆帝额外加恩:“今念绵德之子奕纯,新岁可以得子,朕庆抱元孙,五世一堂,实为古稀盛事,自应特沛恩施,以衍奕禩云礽之庆。绵德著加恩晋封固山贝子,嗣后宜益加谨饬,常存敬畏,以期永承恩泽,副朕谆切训勉之至意。”

绵德是乾隆帝的长房长孙,他的父亲-乾隆帝庶长子永璜,因在乾隆十三年(1748年)嫡母孝贤皇后葬礼上不够悲哀痛悸,被父亲乾隆帝严厉斥责:“皇后崩逝,而两嫡弟皆亡,自以为身为长子,有登大宝之机,暗自窃喜。”并发誓不再考虑永璜为继承人:“此人断不可承续大统!”

永璜莫名其妙遭受父亲的无情打击,继承权也被剥夺,万分惶恐惊惧之下,以致郁郁寡欢、心气郁积,于乾隆十五年(1750年)三月抑郁而卒,年仅二十三岁。

永璜去世后,乾隆帝才顿感后悔,对于英年早逝的长子十分愧疚,追封其为和硕定亲王,谥号“安”,并沉痛悼念:“皇长子诞自青宫,齿序居长。年逾弱冠,诞育皇孙。今遘疾薨逝,朕心悲悼,宜备成人之礼。”

永璜在乾隆十二年(1747年)七月诞育了长子绵德,八月又诞育次子绵恩。这也是乾隆帝的长孙、次孙。对于丧子的乾隆帝来说,总算是一个慰藉。

永璜的长子绵德,在皇祖的关爱下,承袭了定亲王爵位,时年仅三岁,当时他的诸叔、即乾隆帝诸子,都还没有封爵。这也是乾隆帝对于长子因己而早逝的补偿。

而绵德成年之后行事乖张,肆意妄为,渐渐不受皇祖待见。乾隆三十七年(1772年),绵德因犯事被降爵为定郡王。乾隆四十一年(1776年)又因私下结交官员,馈赠往来而被革除封号,定郡王爵位被皇祖乾隆帝转封给其弟绵恩。不过绵德到底是乾隆帝长孙,又没有谋反、忤逆等大罪,还给皇祖乾隆帝诞育下长曾孙,所以在乾隆四十二年(1777年)被乾隆帝授予镇国公爵位,以示亲亲爱护之情。

清室皇家子弟,在康熙帝诸子以下,俱以汉族传统,用字派以行辈分,康熙帝子、孙,起初皆以“胤、弘”二字排行(顺治帝以上其他帝系,则不必用此排行)。康熙五十一年(1712年),皇次孙弘皙(废太子胤礽第二子,胤礽长子早夭,所以弘皙实际上是康熙帝长孙)的长子出生,康熙帝以“永”字为其字辈,赐名永琛,这也是康熙帝第一个曾孙。此后,康熙帝诸曾孙,皆以“永”字为字辈。

乾隆十一年(1746年),乾隆帝发布上谕:“前日所查宗室玉牒,内有名诸尔杭阿者,系太祖派下七世孙,为朕孙辈,著令改名绵庆,嗣后永字辈下即用绵字。”此时乾隆帝才三十六岁,尚未得孙(乾隆帝长孙绵德、次孙绵恩,都要到乾隆十二年(1747年)才出生。)但急不可耐的乾隆帝凭借一个远支孙辈宗室的名义,早早给自己定下了孙辈排行。

三十三年后,乾隆四十四年(1777年),乾隆帝第六子永瑢的第五子出生后,乾隆帝也许是年老忘事,给这个亲皇孙又赐名“绵庆”,和他那远房族兄同名。这个问题怎么解决,史书上就没有记载了。

乾隆三十二年(1767年),乾隆帝长孙绵德的长子出生,这也是乾隆帝第一个曾孙。“年仅”五十七岁的乾隆帝升级成为皇曾祖。于是,他按照皇六子永瑢给崇庆皇太后(乾隆帝生母)庆贺寿辰时所画的《岁朝图》中自己曾经题跋过的“永绵奕载奉慈娱”一句诗,给皇曾孙以下后裔定下了“奕、载、奉、慈”四字字辈,并赐皇长曾孙名“奕纯”。

乾隆四十九年(1784年)闰三月,皇长曾孙奕纯的长子出生,这是乾隆帝的长房长孙、长曾孙、长元孙,也是时年七十五岁的乾隆帝所见到的第一个元孙。欣喜的老皇帝亲赐长元孙名“载锡”,并在南巡途中大摆宴席、作诗庆贺、夸耀自己五世同堂。返回京师后,又仿照祖父康熙帝当年的举动,在皇宫内乾清宫大殿前举办“千叟宴”,宴请天下七十以上年老德勋的老者,炫耀并自夸。

第二年,乾隆帝再次下谕旨:“朕仰承天眷,上年喜得五世元孙;因令各督抚查明所属绅士庶民,有身及五代同堂者,加恩赏赉”,要地方官员查明天下各地和自己一样五世同堂的老人,加以封赏,以示普天同庆之意。最后地方官奏报上来五世同堂的名单有一百四十二人,其中四人已年过百岁。“皆曾元绕膝,洵为升平人瑞矣。”

乾隆五十四年(1790年),乾隆帝八十大寿,皇长元孙载锡年七岁,随同家人入宫恭贺皇高祖寿辰,并以小矢为皇高祖乾隆帝演示射技,三发三中。乾隆帝大喜,赐年幼的皇长元孙黄马褂、戴双眼花翎、用镇国将军品级。而皇元孙的逐渐长大,也给垂垂老矣的乾隆帝莫大的慰藉和自满之意。于是乾隆帝在八十岁这一年,刻“五福五代堂古稀天子宝”印章,用以在书画、文章上钤印,并在紫禁城景福宫内增设“五福五代堂”匾额,以炫耀自己独一无二的福分。

乾隆五十六年(1792年),八十二岁的乾隆帝意犹未尽,在皇长元孙载锡未满十岁、尚不能指婚、从而为自己诞育奉字辈来孙(五世孙)的情况下,再次令宗人府查询皇族玉牒,搜寻是否有来孙辈的远支宗室,以满足自己达到“六世同堂”这一前无古人、后无来者的帝王记录。

宗人府的查询结果没有让老皇帝失望,居然找到了两个奉字辈远支宗室,得意的乾隆帝立即下达谕旨:“因令宗人府查宗室内载字辈下一支远支,而奉字辈已有希贤、觉隆阿二人,皆太祖位下十世孙也;瓜跌繁衍、宗支极盛,朕心甚为欣庆。著令希贤加恩赐名奉福,觉隆阿加恩赐名奉寿,并查二人父在何当差,令宗人府据实奏闻,以示朕推恩亲族、仰承天眷、启佑万年之意。”

这样,在乾隆帝的刻意安排下,他生前想见到五世孙的愿望,总算实现了一部分。不过奉福、奉寿二人怎么说也只是远支宗室、血缘太过疏远,这样的族来孙,还是不能完全满足乾隆帝的虚荣心。于是给老皇帝诞育正牌皇来孙的重担,就落到了皇长元孙载锡的肩上了。

乾隆六十年(1795年)九月,八十六岁的乾隆帝按照多年前的承诺,明立皇十五子、嘉亲王永琰为皇太子,准备禅位。嘉庆元年(1796年)正月初一,乾隆帝正式举办禅位大典,将皇位传给皇太子颙琰(改名),自称太上皇帝,退居养心殿,实际上还是继续操控朝政,嗣皇帝嘉庆帝不过虚居其位而已。

嘉庆三年(1798年),皇长元孙载锡年满十四,到了指婚的年纪,于是八十八岁的太上皇乾隆帝著令宗人府给载锡安排婚事,寄希望他能够早日完成自己“六世同堂”的心愿。

这一年八月初九,恰逢清太宗(皇太极)忌辰,作为皇太极元孙的乾隆帝,自己也有了元孙,感慨万千的他作诗抒怀:仰望如霄上,俯临欣目前;一身亲七代,百岁待旬年;顾谓元兮勉,喜瞻来者连;自知不知足,又愿应庶然。

在诗文中,乾隆帝表达了希望活到一百岁、看到自己的亲来孙、从而完成“六世同堂”这一壮举的雄心,这也是老迈的乾隆帝在人生暮年时,最后一个未竟的意愿。

但是天不遂人愿,就在五个月后,嘉庆四年(1799年)正月初三,还没来得及度过嘉庆帝为自己操办的九十寿辰,八十九岁的“十全老人”的乾隆帝在京师皇宫寿终正寝,他心心念念的“六世同堂”愿望,到底也没有实现。

嘉庆八年(1803年),载锡的长子、乾隆帝盼望不已的来孙才姗姗来迟、降临人世,取名奉庆。而此时,乾隆帝已经去世四五年了。

在乾隆帝生前,除了见过皇长曾孙奕纯一辈的诸曾孙外,还见过元孙一辈的奕纯之长子载锡、次子(早夭无名)、三子载铭;皇曾孙奕绍(次孙绵恩次子)之长子载铨,一共四位元孙,在中华历代皇帝中,其实也算了不起了。能够和乾隆帝在这一方面相比的前代皇帝,唯有唐玄宗李隆基一人而已。

唐玄宗李隆基玄孙李诵(即唐顺宗)出生于唐上元二年(761年)正月,此时玄宗尚在人世,其子肃宗、孙皇太子李俶(即代宗)、曾孙皇太孙李适(即德宗、顺宗之父)也均在世,玄宗是真五代同堂,还是比乾隆帝要强(乾隆帝玄孙载锡出世时,其曾祖父、皇长子永璜已去世)。唐宝应元年(762年)四月,玄宗去世,他一共经历了一年三个月的五世同堂,这比乾隆帝的十四年五代同堂,又逊色不少,总体来说,两人算是打了个平手。

乾隆帝驾崩二十七年后,道光六年(1826年),乾隆帝的皇孙道光帝旻宁(绵宁改名)发布上谕:“朕惟瓜绵椒衍、卜世延长,特拟宗室行派,载字以下,经朕选用,定溥毓恒启四字,传之云仍,引用勿替。近支宗室内奉字辈,即著令改用溥字。”于是,乾隆帝生前选用的来孙辈“奉”字字派,就被道光帝改为“溥”字辈,并传至后世所用了。“慈”字字派,也顺应改为“毓”字。

综上所述:乾隆帝在八十九岁的人生历程中,三十七岁时(乾隆十二年、1747年)得到了第一个皇孙(绵德);五十七岁(乾隆三十二年、1767年)第一次见到了“奕”字辈的曾孙(奕绍);七十五岁的时候(乾隆四十九年、1784年)得见“载”字辈的皇长元孙(载锡)出生,至此完成五世同堂。而“奉”字辈(道光时期改的溥字辈)、也就是乾隆帝的亲皇来孙,在他生前没有见到过,只是在乾隆五十六年(1792年)的时候,刻意寻找了两个来孙辈的远支宗室,赐名奉福、奉寿,以此来满足自己部分实现“六世同堂”的愿望和虚荣心,从而达到“千古一帝”、“十全老人”的自我夸耀心。所以见到“溥字辈”来孙的愿望,乾隆帝生前并没有实现,或者说只实现了一部分而已。