一、背叛行为的性质差异:从 “良禽择木” 到 “弑主求荣”

1.1 吕布的 “恶意跳槽” 模式

在三国那个风云变幻的时代,跳槽是较为常见的现象,许多人都在不同势力间辗转,寻求更好的发展机会。然而,吕布的跳槽行为却格外引人注目,被人称作 “三姓家奴”,这背后是有深层次原因的。吕布的两次关键跳槽,从丁原转投董卓,又从董卓转投王允,都伴随着极其恶劣的行径。他为了投靠董卓,竟然在夜里刺杀了对自己有知遇之恩的丁原 ,并将其首级作为投名状献给董卓,这种行为可谓是恩将仇报。在《三国演义》中,张飞大骂吕布 “三姓家奴”,就源于此。后来,吕布又在王允的唆使下,亲手杀死了义父董卓,再次上演了背叛的戏码。这两次背叛,都是以弑杀旧主为代价,在古代以 “忠” 为核心的伦理体系中,这种行为是对 “忠” 的最严重践踏,触及了道德底线,让人难以接受。

1.2 其他跳槽者的 “被动选择”

相比之下,其他跳槽者的情况就大不相同。以张辽为例,他一生五易其主,先后跟随过丁原、何进、董卓、吕布,最后才投靠曹操 。但张辽的跳槽多是被动无奈之举,他并没有主动加害旧主。当旧主何进被宦官杀害,丁原被吕布所杀,董卓被王允诛杀,吕布被曹操击败后,张辽失去了依靠,才不得不另寻新主。而且,张辽在每一位主公麾下时,都尽心尽力,展现出了忠诚和能力。在白狼山之战中,张辽率领先锋破乌桓,斩杀单于蹋顿,为曹操立下赫赫战功 ,最终成为曹魏五子良将之首,赢得了众人的敬重。

刘备虽然也依附过公孙瓒、陶谦、吕布、曹操、袁绍、刘表等多个势力,但他始终以 “匡扶汉室” 为政治目标,有着自己的政治理想和抱负。他的跳槽更像是一种战略联盟,是为了实现自己的政治目标而做出的选择。刘备在公孙瓒麾下时,就积极参与对抗袁绍的战争;在陶谦病重时,被陶谦托付徐州;在曹操麾下时,虽然表面顺从,但内心始终想着脱离曹操,重新建立自己的势力。他的行为并不是为了个人私利而背叛,而是为了实现自己的政治理想,所以人们对他的评价与吕布截然不同。

再看贾诩,他的跳槽经历也很丰富,先后侍奉过董卓、李傕、张绣、曹操等主公。但贾诩的跳槽总是以保全自身和旧主利益为前提,展现出了很高的政治智慧。在董卓死后,李傕、郭汜等人打算解散军队逃亡,贾诩劝说他们反攻长安,从而保住了凉州军的势力,也为自己找到了新的依靠。后来,贾诩又劝说张绣投降曹操,避免了张绣与曹操之间的一场大战,使张绣得以保全。在曹操麾下,贾诩又凭借自己的智谋,多次为曹操出谋划策,深受曹操信任。贾诩的跳槽行为虽然也比较频繁,但他并没有做出违背道德和伦理的事情,反而在一定程度上维护了各方的利益,所以也没有遭到人们的唾弃。

二、文学形象的固化效应:从历史人物到艺术符号

2.1 《三国演义》的叙事强化

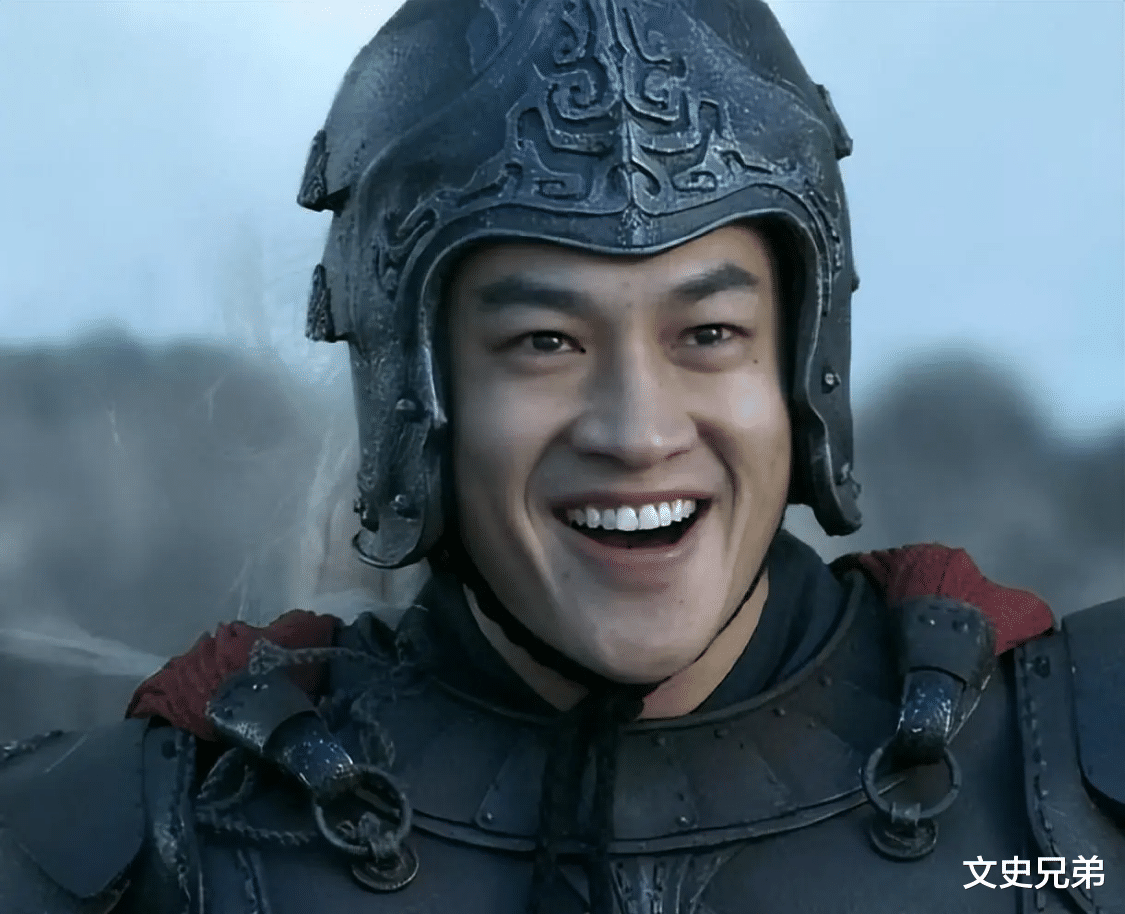

罗贯中在《三国演义》这部经典之作中,对吕布的形象进行了浓墨重彩的刻画,使得吕布 “三姓家奴” 的形象深入人心。在 “三英战吕布” 这一精彩情节中,吕布手持方天画戟,骑着赤兔马,威风凛凛地站在虎牢关前,面对刘备、关羽、张飞三人的联手进攻,毫无惧色 。然而,张飞一句 “三姓家奴休走!燕人张飞在此!”,瞬间让吕布的形象从英勇无敌的战将变成了人人唾弃的叛徒。在这场战斗中,罗贯中通过对吕布的动作、神态描写,以及张飞的这句骂名,将吕布的有勇无谋、见利忘义展现得淋漓尽致 。读者在阅读这一情节时,很容易被作者的叙事引导,对吕布产生负面的印象。

在小说的其他情节中,罗贯中也不断强化吕布的这一负面形象。例如,吕布为了貂蝉,不惜与董卓反目成仇,最终杀死董卓 。这一情节虽然展现了吕布的勇猛,但也突出了他的好色和冲动,让人们觉得他是一个为了女色可以不顾伦理道德的人。又如,吕布在徐州时,先是与刘备结为兄弟,后又趁刘备与袁术交战之机,夺取了徐州,这种背信弃义的行为,进一步加深了人们对他的厌恶。通过这些情节的层层渲染,吕布 “三姓家奴” 的形象被牢牢地固定在了读者的心中,成为了民间认知的核心。

2.2 正史与演义的认知偏差

事实上,在正史《三国志》中,吕布虽然跳槽次数较多,有 12 次,但 “三姓家奴” 这个说法是演义中杜撰出来的 。在《三国志》中,陈寿对吕布的评价是 “有虓虎之勇,而无英奇之略,轻狡反复,唯利是视” ,虽然也指出了吕布的反复无常,但并没有使用 “三姓家奴” 这样带有强烈侮辱性的词汇。然而,民间话语体系更倾向于接受《三国演义》中艺术加工后的形象。在民间传说、戏曲、评书等艺术形式中,吕布 “三姓家奴” 的形象被不断传播和演绎,人们在茶余饭后谈论三国时,也总是将吕布的反复无常与道德批判直接挂钩,忽略了其背后的政治博弈因素。

造成这种认知偏差的原因主要有两个方面。一方面,《三国演义》作为一部通俗易懂、情节精彩的小说,受众广泛,影响力远远超过了正史《三国志》 。大多数人对三国历史的了解,不是通过晦涩难懂的正史,而是通过《三国演义》以及相关的艺术作品。这些作品为了吸引观众的眼球,往往会对历史人物进行夸张和戏剧化的处理,使得吕布的负面形象更加突出。另一方面,在传统文化中,“忠” 是一种非常重要的价值观,人们对于背叛者往往持批判和唾弃的态度。吕布的行为正好触犯了这一道德底线,所以很容易被人们视为反面典型,成为道德批判的对象。

三、历史价值观的投射:忠诚与利益的永恒张力

3.1 儒家伦理的刚性约束

在三国那个风云变幻的时代,儒家 “忠君” 思想虽然受到了战乱和社会动荡的冲击,但依然是主流价值观的核心。它就像一条无形的绳索,紧紧地束缚着人们的思想和行为。吕布的背叛行为,由于其极端性和频繁性,成为了儒家伦理批判的典型靶子。在儒家的观念里,臣子应该对君主忠诚不二,“忠臣不事二主”,这种思想深入人心。吕布先后背叛丁原和董卓,这种行为被视为对 “忠” 的最严重践踏,完全违背了儒家的伦理道德。他的所作所为,就像是在儒家伦理的天平上重重地放上了一块罪恶的砝码,使得他在人们心中的形象一落千丈。

相比之下,刘备的汉室血统为他的跳槽行为赋予了一层特殊的色彩。他一直以 “匡扶汉室” 为己任,这个政治目标让他的跳槽行为被解释为是为了实现更大的忠诚,即对汉室的忠诚。在儒家伦理的框架下,刘备的行为被认为是在为了恢复汉室的正统地位而努力,是一种 “大义” 的体现。他虽然依附过多个势力,但每一次的选择都被视为是在寻找能够共同实现 “匡扶汉室” 目标的合作伙伴,而不是为了个人私利而背叛。

张辽则凭借着自己的战功和忠诚,在儒家伦理的评价体系中获得了认可。他在归顺曹操后,始终忠心耿耿,为曹操南征北战,立下了赫赫战功。他的行为符合儒家 “忠君爱国” 的思想,即臣子应该尽心尽力地辅佐君主,为国家的繁荣和稳定贡献自己的力量。张辽在战场上的英勇表现和对曹操的忠诚,让人们看到了他的价值和品质,因此他的跳槽经历被人们所宽容和理解。

3.2 权力博弈的现实逻辑

吕布在权力的棋局中,缺乏明确的政治纲领和长远的战略眼光,他的跳槽行为往往是出于短期利益的驱动,就像一只无头苍蝇,盲目地追求眼前的利益,而忽视了长远的发展。他没有自己坚定的政治立场,只是为了满足自己的私欲而不断地更换主公。这种行为让诸侯们对他充满了不信任,他们担心吕布会随时背叛自己,为了自己的利益而损害自己的势力。在那个尔虞我诈的乱世,信任是一种非常宝贵的资源,而吕布却亲手将自己的信任资源消耗殆尽。

反观贾诩,他虽然也被称为 “毒士”,但他的每一次跳槽都有着明确的目的和策略。他深知在乱世中,只有依靠自己的智慧和谋略才能生存下去。他的 “毒士” 策略,虽然有时显得有些残忍和不择手段,但却为他的主公带来了实际的利益和优势。在李傕、郭汜等人打算解散军队逃亡时,贾诩劝说他们反攻长安,这一策略不仅让李傕、郭汜等人重新掌握了权力,也为贾诩自己找到了新的依靠。他的智谋和策略,让他在权力的博弈中始终占据着一席之地,成为了各方势力都不敢小觑的人物。

张辽则凭借着自己卓越的军事才能,在新主曹操的麾下发挥了重要的作用。他在战场上屡立战功,为曹操的统一大业做出了巨大的贡献。在白狼山之战中,他率领先锋破乌桓,斩杀单于蹋顿,为曹操平定了北方边患;在逍遥津之战中,他仅以七千兵力大破孙权十万大军,创下了 “张辽止啼” 的民间典故,让孙权对他敬畏有加。张辽的军事才能和对曹操的忠诚,让他成为了曹操不可或缺的重要将领,也让他在权力的舞台上赢得了尊重和地位。

这反映了乱世中权力博弈的现实逻辑,即 “实用主义” 与 “道德评价” 的双重标准。在那个弱肉强食的时代,实力和利益是决定一切的关键因素。诸侯们在选择人才时,往往更看重他们的实际能力和对自己的价值,而对他们的道德品质和过去的经历则相对宽容。只要一个人能够为自己带来实际的利益和优势,就有可能被接纳和重用。然而,这种实用主义的价值观并没有完全取代道德评价,人们在内心深处依然会对背叛者和道德败坏者持批判和唾弃的态度。吕布就是一个典型的例子,他虽然有着强大的武力,但由于他的道德败坏和反复无常,最终还是被人们所抛弃,成为了历史的罪人。

结语:吕布之鉴 —— 跳槽的伦理边界在哪里?

吕布的一生,犹如一场绚烂而又短暂的烟火,在三国的历史天空中划过一道耀眼的弧线,最终却以悲剧收场。他的故事,不仅仅是一段历史的传奇,更是一面镜子,映照出人性的复杂、道德的抉择以及权力博弈的残酷。

在那个风云变幻的时代,跳槽虽然是一种常见的现象,但吕布的行为却超越了人们所能接受的底线。他的 “恶意跳槽”,伴随着弑主求荣的恶行,让他成为了道德的弃儿。与其他跳槽者相比,他缺乏忠诚和诚信,没有坚定的政治立场和长远的战略眼光,只是被眼前的利益所驱使,最终陷入了众叛亲离的境地。

《三国演义》等文学作品的渲染,进一步固化了吕布 “三姓家奴” 的形象,使得他成为了反复无常、背信弃义的代名词。这种形象在民间广泛传播,深入人心,成为了人们评判他人的一个重要标准。

从历史价值观的角度来看,吕布的悲剧是儒家伦理与权力博弈双重作用的结果。儒家 “忠君” 思想的刚性约束,使得人们对背叛者深恶痛绝;而权力博弈的现实逻辑,又让吕布这样的人难以在乱世中立足。他的行为既违背了道德的准则,又不符合权力斗争的规律,最终只能被历史所淘汰。

在当代社会,吕布的故事依然具有深刻的启示意义。无论是在职场还是在生活中,我们都会面临各种选择和诱惑。在追求个人利益的同时,我们不能忽视道德和伦理的底线,不能为了一时的利益而背叛他人的信任。只有坚守忠诚、诚信和责任,我们才能赢得他人的尊重和信任,才能在人生的道路上走得更远。正如曹操处决吕布时所言:“明公不见丁原、董卓之事乎?” 真正的成功,永远建立在他人的信任之上。