在建立大清王朝并将都城定在盛京(今沈阳)之前,后金政权经历了三次重要的都城迁移。首次迁移发生在明朝万历四十四年,即公元1616年,后金从费阿拉城转移到了赫图阿拉。随后的第二次迁移,发生在天命六年,即1621年,都城从赫图阿拉迁往辽阳。最终,在天命十年,也就是1625年,后金政权再次迁都,这次的目的地是沈阳。

辽阳与沈阳相距不远,橹哥萌生了回顾并对比这两座城市旧日风貌的念头,意图探寻它们之间的相似之处。他着手将记忆中的辽阳与沈阳进行对比。两座城市,虽地理相近,却各有千秋。橹哥努力回想每座城市的独特之处,试图从过往的印象中抽丝剥茧,找出它们之间的共通之处。他细细品味着两座城市的历史底蕴,感受着它们在不同时期所展现出的风貌。无论是辽阳的古朴韵味,还是沈阳的现代气息,都在他的脑海中交织成一幅幅生动的画面。经过一番思索,橹哥发现,尽管两座城市在细节上存在差异,但在某些方面却又不谋而合。这种相似,或许正是它们作为邻城所共有的某种特质。橹哥深知,城市的变迁是不可避免的。但他希望通过这次对比,能够留住那些珍贵的旧日记忆,让它们成为连接过去与未来的桥梁。

古建筑之塔矗立在岁月长河中的古塔,见证了无数风雨的洗礼与时光的流转。这些塔式建筑,不仅是历史的见证者,更是文化的传承者。古塔的结构多样,有的高耸入云,直指天际;有的则显得低矮稳重,与周围环境融为一体。它们通常由砖石或木材建造,经过匠人的精心雕琢与堆砌,形成了独特而壮观的景象。每一座古塔都有其独特的历史背景与传说故事。有的塔是为了纪念某位英雄或伟人而建,有的则是为了祈求平安与丰收。这些故事伴随着古塔的传承,成为了人们心中永恒的记忆。随着时间的推移,古塔也经历了无数的变迁。有的因战争而受损,有的则因自然灾害而倒塌。但即便如此,它们依然屹立不倒,成为了人们心中的精神象征。如今,古塔已经成为了文化遗产的重要组成部分。它们不仅吸引了无数游客前来观赏,更成为了人们了解历史、感受文化的重要窗口。在古塔的陪伴下,人们仿佛穿越了时空,回到了那个充满神秘与传奇的时代。

沈阳塔湾地区,矗立着一座古老的舍利塔,从远处眺望,景象别具特色。

辽阳白塔远观记站在远处,目光投向辽阳的白塔,这座塔矗立在那里,显得格外显眼。白塔以其独特的造型和悠久的历史,吸引着人们的注意。从远处望去,白塔层层叠叠,结构清晰。塔身洁白无瑕,仿佛是大地之上的一朵白云,又似冬日里的一片雪花,静静地伫立着。它的高度和气势,让人不禁为之赞叹。塔顶似乎直插云霄,与蓝天相接,给人一种高耸入云的感觉。在阳光的照耀下,白塔更显辉煌,每一层都闪耀着光芒,仿佛在诉说着它曾经的辉煌历史。辽阳白塔不仅是当地的一处重要景观,更是承载着深厚文化底蕴的象征。远观之下,它如同一座守护神,默默地守护着这片土地和这里的人们。每一次凝视,都能感受到它传递出的那份宁静与力量。这样的远观经历,让人对白塔有了更加深刻的印象。它不仅是一座建筑,更是一段历史的见证,一种文化的传承。在未来的日子里,辽阳白塔将继续以其独特的魅力,吸引着更多的人们前来远观、品味。

满洲铁路图书馆概览满洲铁路图书馆,作为一个重要的知识与信息汇聚地,承载着丰富的历史与文化底蕴。该图书馆的建立与满洲铁路的发展紧密相连,其藏书涵盖了多个领域,为当时的学者、研究人员及普通读者提供了宝贵的学习资源。图书馆内,各类书籍井然有序地排列在书架上,从自然科学到社会科学,从文学作品到历史资料,应有尽有。这些藏书不仅满足了人们对知识的渴求,也成为了研究满洲铁路及其相关历史的重要参考。除了丰富的藏书,满洲铁路图书馆还注重服务质量的提升。馆内设有舒适的阅读环境,读者可以在此静静地阅读、学习。同时,图书馆还提供了借阅、咨询等服务,方便读者获取所需信息。值得一提的是,满洲铁路图书馆在当时的社会中扮演了多重角色。它不仅是知识的宝库,还是文化交流的平台。许多学者、专家在此进行学术交流,推动了学术研究的深入发展。此外,图书馆还定期举办各类讲座、展览等活动,丰富了民众的文化生活。随着时代的变迁,满洲铁路图书馆也经历了多次变迁。然而,其作为知识与文化的传承者的角色始终未变。如今,它依然静静地伫立在那里,见证着历史的发展,承载着人们对知识的向往与追求。

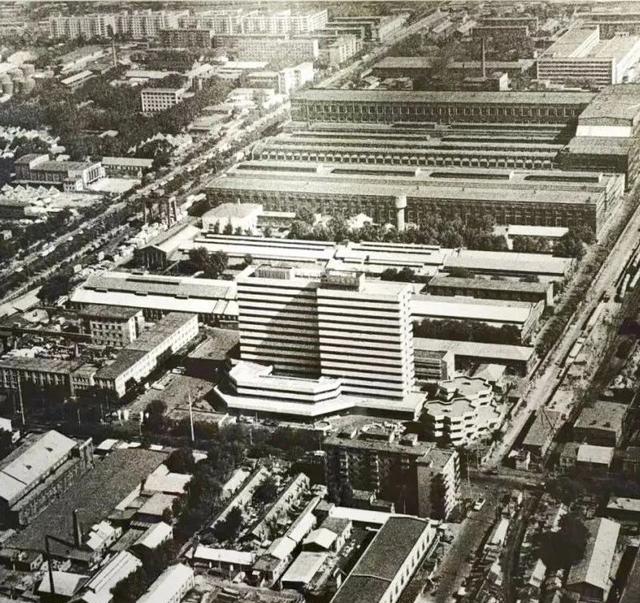

1921年9月,"满铁奉天图书馆"正式落成。

满铁辽阳图书馆,其创立时间为1910年。该图书馆历史悠久,自其1910年建立以来,一直承载着知识传播与文化积淀的重要使命。虽然历经岁月变迁,它始终作为学习与研究的宝贵资源,服务于广大读者。辽阳图书馆作为满铁的一部分,不仅见证了时代的更迭,也积累了丰富的藏书与文献资料,为学术研究、文化传承提供了坚实的基础。

古城遗迹——古城遗迹矗立在那里,历经岁月的洗礼,见证了无数历史的变迁。这道古老的城墙,曾是城市的守护神,抵御过外敌的侵袭,也见证了内部的繁荣与衰败。如今的古城墙,虽然已失去了昔日的军事功能,但它依然是人们心中的一座丰碑。城墙上的每一块砖石,都仿佛在诉说着过往的故事,让人不禁驻足凝望,思绪万千。漫步在古城墙的脚下,可以感受到它散发出的厚重历史气息。那些斑驳的痕迹,是时间的印记,也是历史的见证。人们在这里,不仅可以领略到古代建筑的雄伟,更能深刻体会到这座城市的历史文化底蕴。古城墙不仅是历史的见证者,更是文化的传承者。它承载着这座城市的记忆,将古代与现代紧密相连。每当夜幕降临,城墙在灯光的映照下更显古朴与庄重,仿佛在为这座城市诉说着永恒的故事。总之,古城遗迹作为历史的见证,具有不可替代的价值。它让我们能够回望过去,铭记历史,同时也激励着人们珍惜现在,展望未来。

沈阳古城的历史围墙沈阳,这座历史悠久的城市,其标志性的历史遗迹之一便是那环绕四周的古城墙。这些城墙见证了沈阳的岁月变迁,承载着丰富的历史与文化内涵。古城墙由坚固的砖石砌成,历经风雨侵蚀,但仍屹立不倒。它们宛如一道坚实的屏障,守护着沈阳城内的安宁与繁荣。城墙的高度与厚度,都彰显了古代工匠们的精湛技艺与辛勤付出。沿着城墙漫步,可以感受到那份沉淀的历史厚重感。城墙上的每一块砖石,都仿佛在诉说着往昔的故事。它们见证了沈阳的兴衰更替,也记录了无数英雄豪杰的传奇事迹。如今,这些古城墙已成为沈阳的重要旅游景点之一。吸引着来自四面八方的游客前来参观游览。人们在这里不仅可以领略到古代城墙的雄伟壮观,还能深入了解到沈阳的历史文化。沈阳古城墙,作为这座城市的历史见证者,将继续承载着人们的记忆与期望,迎接着未来的每一个黎明与黄昏。

辽阳的古城墙遗迹在辽阳,有一段历史悠久的古城墙,它见证了这座城市的岁月变迁。古城墙虽历经风雨侵蚀,但仍屹立不倒,成为了当地的一道独特风景。这段城墙由坚固的石块砌成,每一块石头都承载着历史的厚重。城墙的设计精巧,结构稳固,既起到了防御外敌的作用,也彰显了古人的智慧与才能。漫步在城墙之上,可以感受到那股从远古传来的沧桑气息,仿佛能听到历史的回音在耳边回荡。古城墙不仅是辽阳的历史见证,更是当地文化的重要组成部分。它见证了辽阳的兴衰更替,承载着无数人的记忆与情感。每当夕阳西下,余晖洒在城墙上,更添几分古朴与宁静,吸引着无数游客前来驻足观赏。如今,辽阳的古城墙已经成为了当地的标志性建筑之一。它不仅吸引了众多游客的目光,也成为了研究当地历史和文化的重要资料。人们通过参观古城墙,可以更深入地了解辽阳的历史背景和文化底蕴,感受这座城市的独特魅力。

老街镇风貌老街镇,一个充满历史韵味的地方,其街道布局错落有致,古旧建筑林立其间。这里的每一块石板路,每一栋老屋,都仿佛在诉说着往昔的故事。漫步在老街镇的街道上,可以感受到浓厚的文化氛围。沿街店铺林立,各种传统手工艺品琳琅满目,让人目不暇接。这些手工艺品不仅展示了当地匠人的精湛技艺,也传承了悠久的历史文化。除了手工艺品,老街镇的美食同样令人难以忘怀。街头巷尾,各式各样的小吃摊点散发着诱人的香气。无论是香脆可口的炸串,还是软糯甜美的糕点,都能让人大饱口福,回味无穷。此外,老街镇还保留着许多传统节日和习俗。每当节日来临,镇上的居民们都会欢聚一堂,共同庆祝。这些节日活动不仅丰富了居民们的文化生活,也让外来游客领略到了当地独特的民俗风情。老街镇的建筑风格也独具特色。古旧的木屋、青砖黛瓦的院落,以及错落有致的街道布局,共同构成了一幅美丽的画卷。这些建筑不仅具有观赏价值,更是当地历史文化的重要载体。总之,老街镇是一个充满历史韵味和文化底蕴的地方。无论是手工艺品、美食、传统节日还是建筑风格,都让人流连忘返。来这里游玩,定能让你收获满满,不虚此行。

1905年,观察奉天城的情景,可见街道两旁的店铺上,悬挂着众多日本国旗。

辽阳的城市风貌辽阳,这座历史悠久的城市,拥有着独特的街道景观。走在辽阳的街道上,可以感受到它独有的城市气息。这里的街道布局错落有致,宽窄不一的马路纵横交错,将城市划分为多个区域。街道两旁,商铺林立,各式各样的店铺招牌在微风中轻轻摇曳,仿佛在向过往的行人诉说着自己的故事。从日常生活用品到时尚潮流服饰,从特色小吃到精致美食,这些店铺满足了居民和游客的各种需求。在辽阳的街市上,人来人往,热闹非凡。行人或匆匆赶路,或悠闲漫步,享受着城市的喧嚣与宁静。偶尔,一两辆公交车缓缓驶过,为这座繁忙的城市增添了几分生动与活力。值得注意的是,辽阳的街市还保留着一些传统元素。在一些老街巷中,可以看到古色古香的建筑和手工艺品店,这些传统元素与现代商业气息相互融合,使得辽阳的街市更具特色。此外,辽阳的街市也是文化交流的重要场所。在这里,不同文化背景的人们相互接触、交流,共同促进了文化的多样性和包容性。无论是本地居民还是外来游客,都能在这里感受到辽阳独特的城市魅力和文化氛围。总的来说,辽阳的街市是一个充满活力、多元文化的城市空间。它不仅是居民日常生活的重要组成部分,也是展现城市风貌和文化底蕴的重要窗口。

俄国士兵入驻城镇俄国士兵踏入了这座城镇的边界,他们的步伐坚定而有力。随着队伍的深入,城镇的居民们纷纷驻足,目光中充满了惊讶与好奇。这些士兵们身着统一的制服,手持长枪,神情严肃,他们的到来无疑给这座平静的城镇带来了一丝不同寻常的气息。士兵们井然有序地行进在街道上,没有过多的言语,只有整齐划一的脚步声在回荡。他们的目光锐利,时刻警惕着周围的动静,仿佛在守护这片土地的安宁。城镇居民们纷纷让出路来,有的好奇地打量着这些远方的来客,有的则默默地祈祷着和平的到来。随着俄国士兵的入驻,城镇的秩序逐渐得到了恢复。他们设立了哨卡,加强了巡逻,确保了居民们的安全。同时,士兵们还与当地居民进行了交流,了解他们的需求和困难,并尽力提供帮助。这种互动让原本紧张的氛围逐渐缓和下来,居民们也开始对这些士兵产生了信任。尽管俄国士兵的入驻给城镇带来了一定的变化,但他们的目的始终是为了维护和平与稳定。在士兵们的努力下,这座城镇重新焕发了生机与活力,居民们的生活也逐渐回到了正轨。

日俄冲突爆发之前,俄国士兵进驻了奉天城。

在日俄冲突之际,辽阳城迎来了一支俄罗斯帝国的援军部队。

日军墓地简述日军墓地,这一地点,承载着历史的沉重与哀伤。它并非一处寻常之地,而是过往战争的见证,记录着一段段辛酸往事。在这片土地上,曾有无数的日军士兵长眠。他们或是因战斗牺牲,或是在战争中失去了生命。墓地的存在,无声地诉说着那段烽火连天的岁月,以及人们为和平所付出的代价。这里,没有华丽的装饰,也没有喧嚣的纷扰。只有一排排整齐的墓碑,静静地矗立在那里,仿佛是在向世人展示着历史的痕迹。每一座墓碑,都代表着一个曾经鲜活的生命,一个有着家庭、梦想和未来的灵魂。随着时间的流逝,日军墓地或许会逐渐被遗忘。但它所承载的历史记忆,却永远不会消逝。它提醒着我们,战争带来的伤痛与苦难,以及和平的珍贵与不易。我们应当铭记历史,珍惜和平。让这段过往,成为我们前行的动力,激励我们为更加美好的未来而努力。同时,也要向那些为和平献出生命的英雄们,致以最崇高的敬意。

1906年,日本侵略者于沈阳树立了一座形似子弹壳的纪念碑,当地人称之为“炮弹冢”。新中国成立后,该纪念碑被拆毁。

辽阳纪念日军阵亡纪念碑,坐落于辽阳汽车弹簧厂范围内,此碑是为缅怀日俄战争中牺牲的日本士兵所立。1905年8月,该地首先建起一座存放遗骨的场所,两年后,即1907年10月,在原地基础上树立起一座高达13.5米的纪念碑。到了1908年,纪念碑下方的存放遗骨场所经过改建并完工。整个区域占地面积约为3万平方米。然而,在辽阳解放之后,这座纪念碑被拆除。

铁道桥梁——铁道桥梁是跨越河流、山谷、道路或其他障碍物的重要建筑结构。它们确保了铁路线的连续性和畅通性,使得火车能够在不同地区之间安全、高效地行驶。这些桥梁通常由钢铁或混凝土等坚固材料建造,能够承受火车的重量以及风、雨等自然力量的影响。设计过程中,工程师们会充分考虑桥梁的承重能力、稳定性以及耐久性,以确保其长期安全使用。铁道桥梁的建设对于铁路交通的发展具有重要意义。它们不仅解决了地理障碍问题,还缩短了旅行时间,提高了运输效率。同时,桥梁的设计也融入了美学元素,成为当地一道独特的风景线。为了确保铁道桥梁的安全运行,相关部门会定期进行维护和检查。这包括检查桥梁结构的完整性、修复潜在的损坏以及更新老化的部件。通过这些措施,可以及时发现并解决潜在的安全隐患,保障铁路交通的顺畅和安全。总的来说,铁道桥梁在铁路交通中扮演着至关重要的角色。它们不仅实现了地理上的跨越,更促进了经济的繁荣和文化的交流。随着科技的进步和工程技术的不断发展,未来的铁道桥梁将会更加安全、高效和美观。

沈阳浑河横跨着一座历史悠久的铁桥。这是一座桁架结构的大型铁桥,人们也常称之为“首桥”。它的建设始于1901年,并在次年,即1902年,完成了建设。到了1903年,这座铁桥正式投入使用,开始通车。

辽阳太子河上的钢铁大桥,在安奉线上被誉为最长的桥梁。这座桥横跨太子河,连接两岸,是安奉铁路线上的一座重要建筑。其长度在整条线路中独占鳌头,因此常被提及为安奉线上的第一长桥。桥体结构坚固,承载着往来列车的重量,日复一日地履行着它的交通职责。对于经过此地的旅客来说,这座桥不仅是旅途中的一处风景,更是安奉线上一个不可忽视的地标。它的存在,见证了无数列车的行驶,也记录了时间的流转与变迁。

山峦之外的山顶之处远离城池,有一片连绵的山峦,其顶部延伸至视野的尽头。那里,不同于喧嚣的城郭,是一片静谧而辽远的所在。山巅之上,或许藏着不为人知的秘密,或许只是大自然默默铺展的一幅画卷。行走在山间的小径上,逐步攀升,直至抵达那远离尘嚣的山头。站在此处,放眼望去,只见群山环绕,层峦叠嶂,一片壮阔的景象映入眼帘。此时,心中的纷扰似乎都随风而去,只留下内心的宁静与平和。山头之上,或许有古老的树木矗立,枝叶繁茂,为过往的旅人提供一片阴凉。或许还有清澈的溪流潺潺流过,水声潺潺,如同大自然的乐章,让人心旷神怡。这里,没有城市的喧哗,没有车水马龙的繁忙,只有大自然的宁静与和谐。山头之处,仿佛是一个远离尘世的避风港,让人忘却烦恼,回归自然。每当夕阳西下,余晖洒在山头之上,整个景象更添几分温馨与宁静。此刻,站在山头,感受大自然的恩赐,心中充满了感激与敬畏。城外那片山峦的山顶之处,是一个值得探访的地方。它以其独特的魅力,吸引着每一个渴望远离喧嚣、回归自然的心灵。

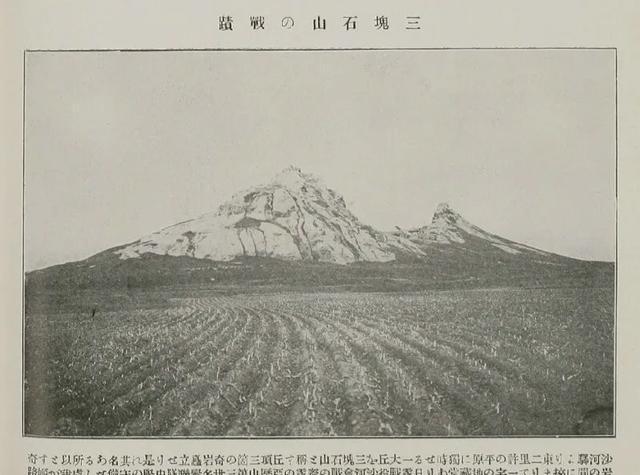

沈阳三块石区域,作为苏家屯的一个重要标志,有其独特之处。历史上,三块石山巅上曾排列着三块大小不一的巨石:分别是可随风微动的风动石、形似明月的月亮石,以及状如人形的人形石。

辽阳有一座名为首山堡的地方。关于首山名称的由来,《辽阳古迹遗闻》有这样的记载:“首山如同一座孤峰矗立,向西便是广袤的平原,其地势犹如辽阳地区群峰之首。”首山不仅仅被视作千山山脉的起点,更是整个辽东地区所有山峰中的最高峰。

文昌阁——文昌阁矗立于城市的一隅,成为一道独特的风景线。这座楼阁历经岁月洗礼,见证了无数春秋的更迭。其设计精巧,结构稳固,即便在风雨交加的日子里,也依然屹立不倒。文昌阁不仅是一座建筑,更是承载着深厚文化底蕴的象征。古往今来,无数文人墨客曾在此留下足迹,寄托着对学问和智慧的追求。阁内供奉着文昌帝君,被视为掌管文运的神灵,吸引着众多学子前来祈福,希望能在科举考试中取得佳绩。每当夜幕降临,文昌阁在灯光的映衬下更显古朴庄重。楼阁的轮廓在夜色中若隐若现,仿佛在诉说着往昔的故事。周边的居民和游客常常驻足于此,感受着这份宁静与神秘。文昌阁不仅是历史的见证者,也是现代文化的传承者。在这里,人们可以领略到古代建筑的魅力,也能感受到现代文明的熏陶。它像一座桥梁,连接着过去与现在,让人们在欣赏美景的同时,也能深刻体会到文化的传承与发展。

史料显示,沈阳的魁星楼初建于明朝崇祯元年,即公元1628年。此后,该楼在清朝道光十八年(1838年)、咸丰十一年(1861年)以及光绪八年(1882年)经历了三次重要的修缮工作。魁星楼的主体建筑颇为壮观,占地面积达到了1600多平方米。

史料记录,辽阳城东南角城墙之上,矗立着魁星楼。早在明代,该地便有一座名为筹边的角楼,至1761年,即乾隆二十六年,辽阳城重修之际,筹边楼被拆除,取而代之的是魁星楼的建立。魁星楼随后在乾隆四十八年(1783年)、道光二十六年(1846年)以及光绪十九年(1893年)经历了多次修缮。传闻中,知名才子王尔烈在其少年时代,曾在此魁星楼内求学。