朱元璋一统江南后,按照既定方针,那就是北进中原,彻底结束元朝的统治。

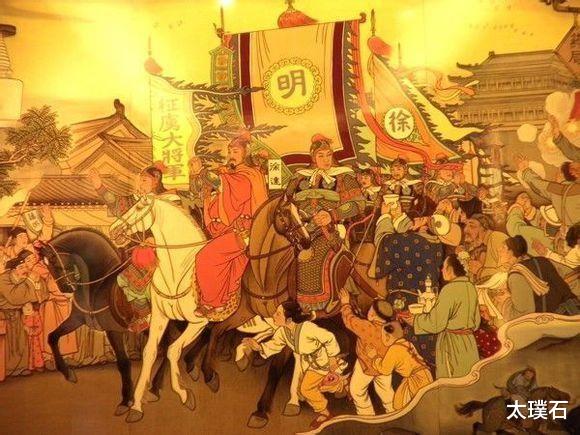

吴元年(1367年)十月二十一日,朱元璋任命中书右丞相徐达为征虏大将军,平章常遇春为副将军,率军25万,北进中原。

战略补给层面,朱元璋一方面有稳定的战略后方,得益于广积粮的前期发展策略,粮草方面充足;另一方面,在消灭了陈友谅、张士诚的队伍,兼并了他们的地盘后,也缴获了大量的兵器辎重和粮草军备,同时降兵也补充了消耗的兵源,这都给北伐大军提供了强有力的保障。

师出得有名,北伐时,朱元璋发布《谕中原檄》,喊出口号:驱逐胡虏,恢复中华,立纲陈纪,救济斯民,以此感召北方人民,站起来,反抗元朝。同时,要求北伐军士,要军纪严明,不得嗜杀,不得劫掳,不得奸淫,不得扰民,这样的做法也得到了人民的拥护,极大地减少了北伐的阻力。

朱元璋和以刘基、李善长为首的谋士团针对北伐进行战略部署,综合考虑,摒弃了武将平掌常遇春提出直捣元都的作战方案,认为该方案过于激进,元大都城高墙厚,历代元朝皇帝都进行过修缮,防御必定惊人,如果长驱直入,不能一战定乾坤,彼时陷入拉锯战,孤军深入,粮草不济,将会功败垂成。朱元璋认为应徐图缓进,战略作战层面应当分三步走。

第一步,先攻取山东,打开蒙元的屏障,然后挥师河南,斩断它的羽翼,继而夺取潼关守住它,占据它门户的门槛。该层面的战略意图在于占领潼关并守住它。潼关是关中的东大门,秦、晋、豫三地交汇的要冲,是东进中原,西出关中、西域的咽喉之地,地势险要,易守难攻,是历来兵家必争之地。占领了潼关,意味打通了南北通道,占据进可攻、退可守的主动之势;同时以潼关为依托,建立攻元的战略大后方,前方作战部队可在此补充粮草、兵源,后方也可建立有保障的长久补给线。

北伐大军按照既定方针,开始北伐。很快,第一阶段的作战顺利完成。徐达率兵先取山东,而后兵分两路进攻河南,一路自济宁沿黄河进攻汴梁(今河南开封),一路自永城进攻许州(今河南许昌),另有邓愈率军攻南阳以为策应,明军势如破竹,连战连捷,在潼关会师,结果潼关不战而降,顺利占领潼关。达到第一阶段作战目标后,朱元璋十分高兴,亲自到汴梁坐镇指挥,准备第二阶段的作战。

与此同时,洪武元年(1368年)正月初四,朱元璋正式南京称帝,国号大明,年号洪武。大明初立,自然要大封。兄弟们,我老朱当了皇帝,自然不会忘了兄弟们。

最初,进封开国元勋六人为六公,分别是韩国公李善长、魏国公徐达、郑国公常遇春、曹国公李文忠、宋国公冯胜和卫国公邓愈。而后又追封胡大海为越国公,战死的丁德兴为济国公,汤和为信国公,冯国用封郢国公。次年,朱元璋在南京鸡鸣山立功臣庙,朱元璋亲定功臣位次,以徐达为首,次常遇春、李文忠、邓愈、汤和、沐英、胡大海、冯国用、赵德胜、耿再成、华高、丁德兴、俞通海、张德胜、吴良、吴桢、曹良臣、康茂才、吴复、茅成、孙兴祖一共二十一人,死者像祀,生者虚位。又把廖永安、俞通海、张德胜、桑世杰、耿再成、胡大海、丁德兴七人配享太庙。

第二步,攻占河北、天津,剪除元朝外围势力,让大都成为孤城,而后挥师进兵大都,则可以不战而克。该层面的战略意图在于以最小的代价完成推翻元朝的壮举。在老朱同志看来,元朝灭亡只是时间问题,他早已将眼光放到元朝灭亡之后的局面,四川有明玉珍政权,云南有元梁王政权,北方还有元叛将扩廓帖木儿和元将李思齐,这都是需要武力征服的,因此如何以最小的代价获取最大的战果,保存自己的有生力量,来应对接下来的战况就显得尤为重要。徐图缓进,由内而外,挟百胜之师的气势,以坚定不移的步伐推进到大都城外,老朱这一手心理战术玩的炉火纯青,死亡不可怕,等待死亡的过程才可怕,这一步步蚕食,会导致本就薄弱的意志崩溃。

洪武元年(1368年)七月,朱元璋采纳徐达建议,由临清(今属山东)直取大都,开展第二阶段战略作战。命令征虏右副将军冯胜守汴梁,江西行省左丞何文辉守河南(今洛阳),镇国将军郭兴等人镇守潼关,徐达率大军于七月初二,出师汴梁,一路推进,连克卫辉(今河南汲县)、彰德(今河南安阳)、磁州(今河北磁县)、邯郸等城,七月十一日到达临清,并与东昌之师会师;同时命令参政傅友德开通陆路,都督副使顾时开通河道,于七月十五日水陆齐头并进。王师开至德州,与征虏副将军常遇春、张兴祖等师会合,共同向北推进。一路北上,二十日克长芦(今河北沧州)、青州(今河北青县及天津静海等地),二十三日克直沽(今天津),二十五日在河西务(今天津市武清东北)击败顽抗的元军。大军势如破竹,锐不可当,直逼大都城下。

元顺帝一看大势已去,赶紧跑吧,再不跑命都得搁在这。于是在七月二十八日夜带着太子、三宫后妃从建德门仓皇出逃,,经由居庸关逃往上都开平(今内蒙古多伦西北)。八月二日,徐达率军占领大都,第二阶段的战略目标打卡完成。至此,蒙古在中原的统治结束,明朝取得了在长城以内地区的统治权,丢失四百年的幽云十六州也被收回。

第三步,攻占大都后,再派兵西进,以风卷残云之势,夺取云中(今属内蒙古)、九原(今属内蒙古)以及关陇(泛指陕西、甘肃及宁夏)等地,则北方可定。这一层面的战略意图明显,就是趁你病要你命。元朝大都都被占领了,元朝完犊子了,你们老板携款跑路了,你们还坚持个什么劲,跟我混吧。我带你们喝酒吃肉,大称分金。就是利用元朝灭亡、军心涣散的时机,短平快的取得北方一统的战果,不然等守城将领缓过劲来,难免有一番苦战。

攻克大都之后,北方的山东、河南、河北等地尽入朱元璋之手,尤其是元朝皇帝北逃,困据在秦晋之地的元朝武装集团,登时乱作一团,陷入了群龙无首的境地。朱元璋看到第二阶段取得如此战果,立刻命令徐达继续趁胜追击,转入第三战略阶段,经略甘陕。

洪武元年(1368年)八月十五日,朱元璋命都督副使孙兴祖、都督佥事华云龙留守北平府(今北京),徐达、常遇春挥师西向,攻取山西。徐达、常遇春经过五个月的艰苦作战,与洪武二年正月攻克大同,平定山西。后明军于兰州击败北元主力扩廓帖木儿部精锐,招降逃到临洮(今属甘肃)的李思齐、张思道的残元势力,相继攻克奉元路(今陕西西安)、凤翔、兰州、临洮、庆阳等重镇,基本上消灭了甘陕地区的元军势力。

至此,朱元璋北伐灭元之战宣告结束,基本上实现了战前拟定的三步走战略计划。

图片素材源自网络,如有侵权,请联系删除。