“口臭”源自“呼吸”的拉丁文“halitus”,该现象较为普遍。患者自身可能无法察觉,而是经由他人才知晓。

口臭的相关术语

[微风]口臭–指“超过社交接受程度的口腔恶臭”,是许多人的难言之隐,可能对他们的生活质量和人际关系产生负面影响。

[微风]生理性口臭–无特定原因的口臭,一般在早晨较重,常为暂时性的。

[微风]病理性口臭–有明确原因的口臭。

[微风]假性口臭–患者自觉口臭但没有口臭的客观证据。

[微风]口臭恐惧症–假性口臭的一类,尽管医生评估后未见明显异常,但患者仍持续为自己的“口臭”而苦恼。

流行病学

口臭的患病率估计高达32%。口臭流行病学方面的研究大多规模较小,且侧重于自我报告的口臭,故可靠性有限。大多数口臭患者并不自知。包括儿童在内的各年龄段人群均有可能患口臭,但成人更常见。无男女好发差异。另外,因口臭主诉而就诊的患者中约有25%并不存在真性口臭(即所谓的“口臭恐惧症”)。

口臭的发病机制如何

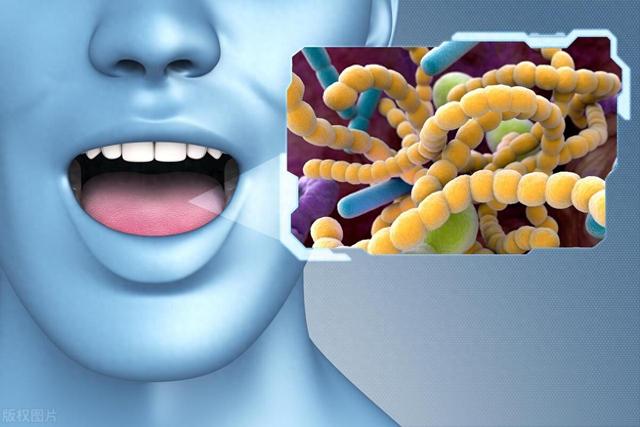

大多数口臭病因(80%-90%)在口腔内。口臭与口腔卫生不良和牙周疾病(牙龈炎和牙周炎)相关,但无此类疾病者也可能患口臭。口臭主要由细菌作用于齿间残渣和后1/3舌背部残垢所引发。舌的作用尤其重要,因其上沟裂能为产臭气的细菌提供有利的生长环境。口干、有缺陷的牙科修复体、牙源性脓肿和不洁义齿也可能造成口臭。

与口臭有关的主要微生物为革兰阴性厌氧菌,包括福氏拟杆菌(Bacteroides forsythus)、牙龈卟啉单胞菌(Porphyromonas gingivalis)、中间普氏菌(Prevotella intermedia)、具核梭杆菌(Fusobacterium nucleatum)、齿垢密螺旋体(Treponema denticola)、福赛斯坦纳菌(Tannerella forsythensis)、牙髓卟啉单胞菌(Porphyromonas endodontalis)和真细菌(Eubacterium)。革兰阳性微生物也可能参与臭气的产生,它们使糖蛋白去糖基化,进而被革兰阴性菌分泌的蛋白水解酶分解。Solobacterium moorei是一种与口臭相关的革兰阳性菌。

口臭致病菌会释放有臭气的化学物质,尤其是硫化氢、甲硫醇、二甲基硫醚等挥发性硫化物(volatile sulphur compound, VSC)。VSC是通过微生物降解蛋氨酸和半胱氨酸产生的。属于氨基酸降解副产物且可能参与口臭发病机制的其他气体包括:吲哚和甲基吲哚(通过降解色氨酸产生)、1,5-戊二胺(通过降解赖氨酸产生)、腐胺和短链脂肪酸(丁酸、缬草酸和丙酸)。